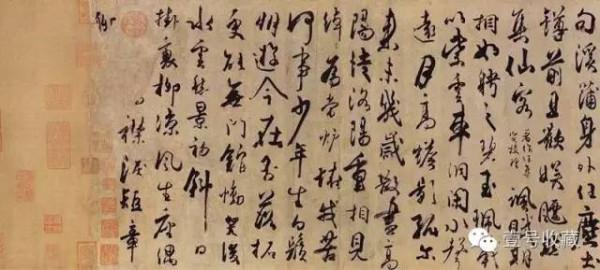

章诒和潘素 张大千《落日渔樵》(章诒和旧藏)

此幅作品系现藏家于1993年直接得自章伯钧之女公子章诒和。据章诒和致藏家信中所述,上世纪90年代,其母亲李健生欲建立以其名字命名的教育基金会,共需要筹措20余万元资金(章伯钧子女家属出资20万元,为章伯钧夫人李健生在其家乡河北省怀安县建立李健生教育基金会。

曾经《光明日报》、《中国教育报》、《人民政协报》、香港《文汇报》刊出),因而不得不将拱璧之珍出让他人。此幅张大千青绿没骨山水在文革中因寄存于故宫博物院得以完整保存。出让时,章诒和曾请国家级专家评估,经协商,双方最终以18万成交。(参考资料:1993年《章诒和致现藏家信札》)

大千先生这件没骨青绿山水,画法极少,故珍贵,从前一直在我家收藏,张悬。58年反右之后,父亲悬挂此图,常常静坐凝视。—章诒和

张大千此图得之于北京大藏家的后人,我曾承诺不述其名。该图系清朝纸,无上款,为我酷爱之物。它集美术与好文章于一身,与我厮磨多年了。长悬恐有损而不忍,且又忍不住常择适当位置,藉夕晖斜照此图而细品。它孕意含诗,动我心魄,又使我难以言传。趣味,只能由人的心去契合,画家潜心作图时为一心仪,百千观赏者,为千百种心仪,我有何词,皆属自说自话耳!

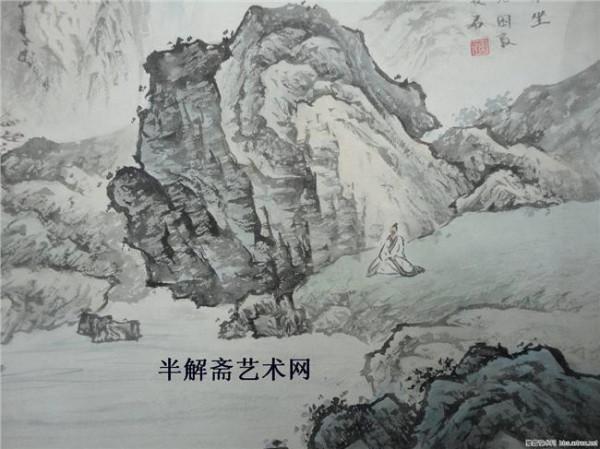

常闻红绿不经看而易于流俗,难驾尤在山水。此图通幅红得耀目,绿得发亮,当目巨岩古寺与远山相映成辉,中间大片留白巧为湖之浩渺,水之静韵。小径拐角处,一渔翁,一樵夫,正擦肩,欲作语,二者尽占五尺图轴的方寸,栩栩如生,呼之欲出。

尤精制于远山天穹衔接处,可隐隐见一抹红晕,自谓毫发三千,年届37岁的张大千,实在是细腻如丝呵!丹青绘事的技巧,我不知就里,据张大千自述,“南朝之张僧繇法,清三百年,遂成绝响,予二十年,心追手写”。

我观此渔樵图,当行良用,非他莫属。知大师此说,非为戏言,而情景交融,以暖色发冷峻,表亮丽通旷古,似有未尽之意,溢于图外。有人说张大千聪明善绘,我欲恭听,竟无他言,亦无趣苟同。善技艺而机巧者,岂能成乎?常说书画同源,又听先读书再作画之论,其道深矣!

张氏以“有时自发钟盘响,落日下见渔樵人”收笔,不知“有时自发钟盘响”之句源自何处,凝神于“自发”二字,眼观鼻,鼻观心,默然许久,移椅离座倚窗,注视着庭院中一动不动的玉兰叶子,啊!它果真不动吗?噫嘻!源自何处以及钟磬是否自发已不重要,我读此图且又耳有所闻,便自喜自怡。—潘亦孚

漫长的告别式

章诒和与她家中的书画珍藏

樊糕/文

人的幸福或不幸,一定程度上,都是因为不能清楚地看见将来。

50年代初,从香港迁到北京不久的章伯钧一家住在东吉祥胡同10号,一棵高大杨树掩映下的大四合院。一天,母亲带着章诒和去看戏。戏台上的尚小云载歌载舞,露出雪白的双臂,太美了!小姑娘章诒和惊呆了。一出剧场,她就高举双臂,对母亲说:“小愚什么时候也能有小云那样的胳膊就好了。

”母亲笑道:“你的胳膊要像他就糟糕了。”“为什么?”“他是个男的,演的是女人。这叫男旦。”“我喜欢男旦!”小姑娘的大叫引得路人纷纷回头……

没过几年,反右开始。身兼民盟中央副主席、交通部长、《光明日报》社社长等职的章伯钧和储安平、罗隆基等三人成为新中国头号右派被打倒。

1979年秋天,因反革命罪坐了十年牢的章诒和平反出狱。此时的她已经不太会与人交流。回京后,母亲在王府井东来顺设宴庆贺。席间,章诒和一言不发,连笑都不会,只顾闷着头独自吃完六盘羊肉片。她听到亲友中有个老公安低声解释:“关久了刚放出来的人,都不会说笑,以后会好的。”母亲不时在用餐巾纸偷偷抹泪。

那一夜,祖孙三代同睡一张硬板床。东吉祥胡同10号的四合院当时住过的另一位户主是中央领导万里。夜深了,章诒和与母亲难以成眠。从地狱回来的人要把这十年里人间发生的一切问个明白。第一件事,就是父亲的死。母亲所说的每一句话,章诒和都牢牢刻在心里,发誓要记到她死。

恢复正常工作的章诒和主要从事戏曲研究,每周五天泡在北图,中午方便面对付。2001年退休后,章诒和开始专心写作。《伶人往事》的第一篇,就从少女时代陪母亲看戏的情景开始。在往事中沉陷,往事里哭,往事里笑,是章诒和笔下最常见的状态。

如今,她在新浪微博粉丝将近60万,主要是因为那本轰动华人阅读世界、后来被列为禁书的《往事并不如烟》。微博的个人说明是:“独自度日,无家无后,只会讲老故事,讲完就去死。”其实,她是有个女儿的,但是关系僵硬,形同陌路。

十年的牢狱生活,章诒和从一个知书达礼、天真而富于幻想的大家闺秀变成了一个性格激烈、满怀怨恨的人,一个自判有罪的丑恶的人。刚入狱时,她怀有身孕,女儿出生后即被带出监狱。后来,她学会了像泼妇一样骂人,打架,偷东西。

为争取立功减刑,她曾经接受管教干部的任务,和其他犯人一起监听一名女囚的反革命言论,后者被判枪决。获释的几个月前,苦等了她十年的丈夫突发胰腺炎,死在她的怀里。被宣读无罪平反那天,面对满屋子的公检法,章诒和拒不说出“感谢政府感谢党”之类的话。

但有些话她一定要说。为了那些话,她决心用尽自己的余生。

有人批评章诒和的书里毫不掩饰对从前贵族式生活的迷恋和赞美,她不予理会。作为最后的贵族,她在监狱里经历了十年常人难以想象的非人生活,除了马桶里捞出来的东西,别的什么都吃。《往事并不如烟》是一本让无数读者为之震撼的书。除了灵魂的撕裂和满腔的怨怼,里面的许多人和事物,又都在灰暗的世界里泛着柔光,像是卖火柴的小女孩最后的梦。章诒和试着用自己的生命写出这世界的好与坏。

对章诒和毕生影响最大的是父亲。他不仅造就了女儿的人格与品位,而且在她面前展开了一个理想国,足以与悲惨人世的全部丑恶相抗衡。章伯钧夫妇虽然收入不低,但为人慷慨大方,经常接济亲友,自己生活却很节俭。共和国部长的花销除了收藏字画古玩,就是招待朋友同事。

每当家里高朋满座,章诒和只能躲在玻璃隔扇后面偷看偷听。史良、沈钧儒、储安平、罗隆基、胡愈之、周新民、吴晗、闵刚侯、许广平以及柳亚子、齐白石、梅兰芳、马连良等人都是父亲的座上宾。

他们各自的风采和个性印在小姑娘的心里,完全迷住了她。被卷入政治风暴中心后,涉世未深的章诒和见识了什么叫人格与气节,也领略了人情冷暖与世态炎凉。储安平、章伯钧、罗隆基等先后含冤死去。罗隆基没有子女,平反后亲戚到北京拿走了政府归还的藏品,却不要他的骨灰。那一幕让章诒和觉得悲凉入骨。

写作很痛苦,常常是泪流不止,但它是章诒和活下去的支撑。她的所见所闻,有生之年都写不完。

同时,她还在做另一件重要的事:处理父亲留下的字画。

章伯钧生平最大的爱好就是收集字画古玩。作为开国功臣,刚刚被划成右派的几年,房、车、警卫、保姆、厨师等基本待遇还保留,也有了更多闲暇研究字画,翻阅古籍。到1966年,他所藏字画约七千件,古籍二十万卷,加上丰富的近代史资料和外文图书,可以开个陈列馆了。

尽管这样,赋闲在家的章伯钧心中苦闷依然难以排解。一天,他忽然兴起,要让女儿学习书画。正是这一决定,让章诒和有机会结识了民国四公子之一张伯驹,张夫人潘素教她学习国画,两家结为至交。

身为前朝遗贵,一代名士张伯驹闲云野鹤,宠辱不惊,他的风度作派,潘素善良热忱的待人接物,成为章诒和一生的美好回忆。张伯驹在书画收藏方面曾经富可敌国。夫妇二人有时会散步来章家串门,聊天,章诒和得以亲耳聆听两个大右派谈品鉴收藏,说书画界的各种人与事。从张大千到齐白石,从刘海栗到徐邦达,……章诒和最早的启蒙,起点之高足以让任何书画行内的从业者羡慕。

章家的藏品在文革中悉数被抄,到了80年代,经母亲李健生数次交涉,加上邓颖超出面,才算“落实政策”拿回了极少数。今天,父辈们留下的这些家传要进入艺术品拍卖、交易这种带有审美性质的商业活动,其间的文化得失,章诒和很难判断。

而她本人,虽然“也从心底淡化了对文化的眷恋,只渴望在生命之尾做最后的逍遥游”,但要放弃那一件件经历了浩劫、陪伴过生死的遗物,心绪和情感是复杂的。2011年,为《郑板桥行书三段手卷》,她写了《吐尽平生冰雪肠》一文刊于《南方周末》,深情地细说这幅作品在她家的经历以及父亲对它的喜爱。那件拍品后来以4000万元价格成交。

这幅张大千的《落日下见渔樵人》也是章伯钧的心爱之物,1966年被抄家后在故宫博物院存放了十多年,为筹建父亲的基金会,章诒和1992年底将其转让出去。她说:“大千先生这件没骨青绿山水,画法极少,故珍贵,从前一直在我家收藏,张悬。

58年‘反右’之后,父亲悬挂此图,常常静坐凝视。”作为仿石涛的第一高手,张大千这幅山水已经不是模仿,而是与石涛进行了一次接力。画中的渔樵二人渐行渐远,意境幽远深邃,画法现代而又不乏古意。

只是今天,很难了解这幅画触动了章伯钧心中的哪一根弦。虽然章诒和转让此画意在“将父母之物,用之于父母”,但由于种种原因,事情最终并没有做成。父亲的右派帽子至今也没有摘掉。故居所在的南锣鼓巷与什刹海一带,是北京文化观光品牌的推广重点,齐白石、段祺瑞、孙中山、梅兰芳、田汉……这些名字都成了地图上标注的名人故居,但没有章伯钧、罗隆基或张伯驹。

把这个世界看透,把人性看穿,赋予了章诒和文字激越而悲怆的基调。面对艺术的消亡,艺术的大众化、商品化,目睹传统文化无可挽回的衰落,她心中的感受难以形诸笔端。在《伶人往事》里,她引用了台湾学者王德威在《后遗民写作》里所说:“他们已经明白现代所带来的冲击是如此的摧枯拉朽,远甚于改朝换代的后果。

民国时期,写作者们站在一片庞大的文化、精神废墟上,凭吊成为时代的文化氛围。”章诒和的写作和书画处理也是一种凭吊,是向这个世界告别的仪式。

虽然,她公开表示这个世界不值得留恋,但似乎还是要借告别的机会作最后一次亲近。对她来说,明天会来,但章伯钧、罗隆基、储安平、史良、张伯驹以及马连良这一辈人永远消失了,以后也不会再有。收藏家很多,藏品也是极好,但没有一个人会像张伯驹。媒体界的能人永远不缺,但再好也不是储安平。

“以文物的聚散看政权之更迭,既是有趣的故事,也是惨淡的历史”。这句话也是章诒和心境的写照。只是把玩着字画,一步三回头的告别也被不知不觉地拉长。这般留恋,算不算惨淡心境中的余烬微光?

款识:有时自发钟磬响,落日下见渔樵人。乙亥(1935)九月,仿僧繇笔,蜀人张爰。

![[转载]外祖父契友张伯驹与潘素的旷世情缘](https://pic.bilezu.com/upload/6/61/661fe6c96b28da32ceeccf7eec002901_thumb.jpg)

![>【潘素几个孩子】张伯驹与潘素几个孩子 站在张伯驹身后的女人[图]](https://pic.bilezu.com/upload/5/8c/58c53bbe05a34c8e3fc45a0b68e21609_thumb.jpg)