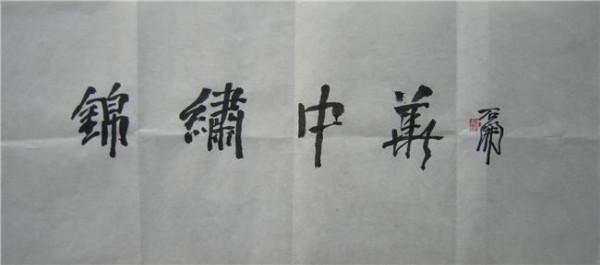

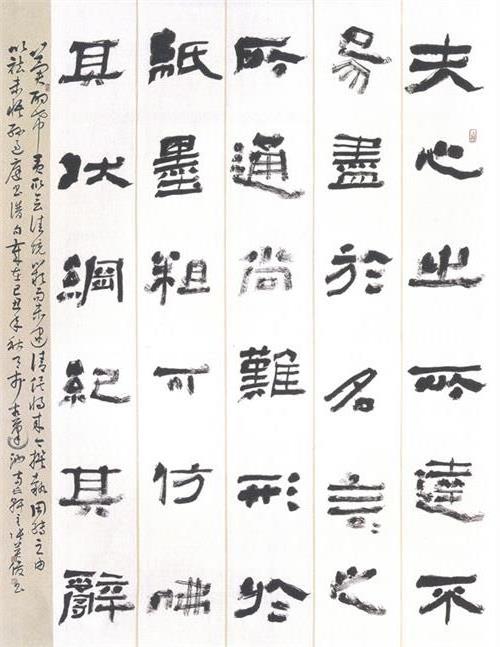

朱新建书法 朱新建、石开、于明诠 三牛人谈书法

(以下简称藏):朱老师、石老师、于老师你们好!我们在学习书法时想和古人写得一样,在当下有没有意义?石开(以下简称石):学习书法一般有两个阶段,第一个阶段必须临帖,临帖就要求尽力和原帖写得一样。理论上说,写一样不可能的,但为了达到学习的效率,就要尽力。

学习的第二阶段是试验和探索,这个阶段可以不必写得像,甚至有意写得不像。至于学习进入成家的阶段,那要自成套路,当然不能与前人一样。所以这个问题是有阶段性的,一般来说,要按部就班,不能越级跳。

孔子说欲速不达就是这个意思。学卓别林的人太多了,戴个礼帽,然后外八字走路,就是喜剧大师了吗朱新建(以下简称朱):书法我想首先说它的形。外形的轮廓线接近这个有意义吗?形有很多,墨色浓淡也是一种形,用笔的力度也是一种形,这个形你做得到吗?比如说有一个人问我,他说新建你是不是故意写得不像,我说不是,我特别特别想写像,我觉得我把吃奶的力气拿出来了,我只能写到这么像,然后有一个人拿着个表面好像比我更接近那个原字表面的字来给我看,说他写的比你像,我说这就叫比较像吗?这是描,比如说拿梵高的作品,你来体会他的用意、他的颜色,那张画够你临一辈子,你拿拷贝,把他的外轮廓全部描出来,然后在里面填上颜色,觉得这个很像,我觉得你和我认识像不像不一样。

学卓别林的人太多了,戴个小礼帽,然后外八字走路,就是喜剧大师了吗?卓别林的意义不在于他弄出一个什么题材来,是同情流浪汉,还是什么救小孩,或尊重妇女,都不是,这些无所谓,问题是他在每一个常见的一些小肢体动作中,有这么大的艺术含量太可怕了,这就是他的成就,就像古人的字,字形也好,用笔也好,这些都是好东西,那么你随便去拿点东西,学他怎么拿毛笔这么弄一下,那个端庄,那个刚正不阿、那种朴素、那种直白,那种自信,就出来了。

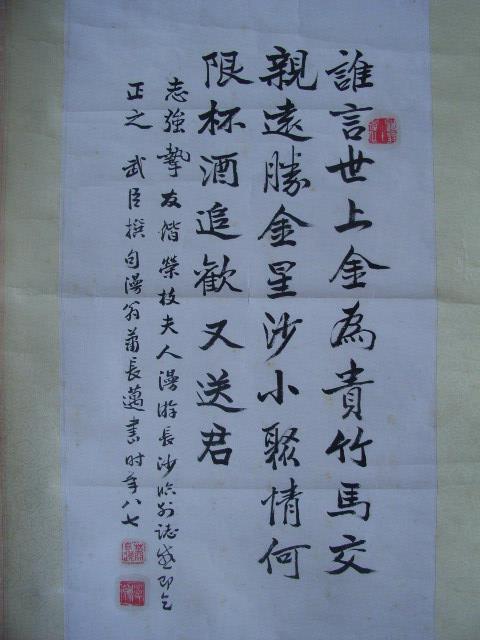

这种东西我们现在没有,有的就是一横要多么直、一竖要多么平,这些没有用的。字形的表面不含这些东西。于明诠(以下简称于):这个像与不像的问题,我是这样看,如果用王羲之的字来做个标准的话,学王羲之的人,董其昌,米芾,还有八大山人,王铎,按表面像不像说,赵孟俯应该是排第一,其次是董其昌或者米芾,然后排到王铎,但是你能说谁像就好吗?谁不像谁就不好吗?我们先冷静地思考一个问题——究竟什么是书法?它为什么是一门艺术?什么是书法呢?通俗地说就是“写毛笔字”,这似乎是人人皆知的一个常识,写毛笔字,或说用“毛笔”写“汉字”,就是书法,书法嘛,是咱的传统艺术,咱有,他们外国没有。

然后,大家又都拼着命地往上面加一些莫明其妙的说辞——“传统文化”啦“国粹”啦,“传统文化核心的核心”啦,等等等等,越说越玄,同时咱同胞们也越说越自豪越自信。

然而,苏东坡写毛笔字,隔壁二大爷也写毛笔字,幼儿园的小朋友也写毛笔字,难道都是书法?都是艺术都是国粹都有传统都成了文化核心的核心?显然很荒唐。书法是写毛笔字,但写毛笔字不一定都是书法。写毛笔字可以用像与不像做一个衡量标准,因为“像”,起码说明技法有了一个相对的高度,但问题是,外形上“像”某位古人或某件碑帖,却没有了书写者独立的思想与审美精神的寄存空间。

这样显然是不合艺术创造的本质的。当然,话说回来,也不能说临古人碑帖临不像,就一定有了个人的思想和审美的境界。

审美思想和审美境界,首先与书写者的审美眼光审美追求有关,但同时也与书写者的表达手段是否准确到位有关。说到底,想法总比写法重要,但想法终究要靠写法来体现。

你讲古人的字里边技术含量高,但古人的技术含量准确地体现了古人的审美追求与境界。如果我们不自觉地叩问自己的心灵,不注意锤炼和提升自己的审美积累和生命经验,我们即使借来古人的一双手,纵然笔下点横撇捺与王羲之苏东坡们乱真,又有什么意义呢?石:确实,像也没有什么不好,像是一种高级的技能,如果一个演员能摹仿达到一个活生生的卓别林,那也顶神奇的。

但层次上却永远不能与原创的比肩。所以书法上如果能像古人,既有意义,也没有意义,就看你站在什么层次上看这个问题。

朱:我们先认定王羲之写的肯定是好,他这个好是好在外形,还是好在他的骨头里,我们在临这个字,究竟想学他什么玩艺儿,就像刚才说的这些人。其实王羲之就像一勺原汁鸡汤。

于:这勺鸡汤熬了一千多年了,成精了,圈内人有的拿手术刀显微镜乐此不疲地分析化验,有的戴着老花镜不厌其烦地望闻问切,把这位可怜的右军将军折腾得恐怕他老人家活转过来自己也不认识自己了。

外行人呢,都争着抢着大喊大叫,都说自己闻着香味了。壹千伍佰年前的一勺汤,鬼知道还有没有香味。据说普洱茶过了三百年,虽然价格昂贵,但已经没法喝了。所以我认为,对于中国书法的历史特别是对于当下的书法生存状态来说,“王羲之”三个字更具有一种符号意义。

朱:大家都在拿这个鸡汤做菜,有人拿这个鸡汤下馄钝,有人拿这个鸡汤下面,有人拿这个鸡汤做青菜汤,反正都在里面舀一勺,就做自己的菜去了。于:之所以大家都抢着拿这个鸡汤往自己的炒锅里添加,就是看中了“王书圣”的这个符号意义。

就好像大家买味精一定要买名牌一样,炖鸡炖鱼用它,炒白菜萝卜也用它,几乎到了喝矿泉水也要兑上一点的程度。其实根据蔬菜品类的不同和烹饪的风格手段不同,有时放料酒或花椒面,效果可能更好一些。

但今天人们关心的是这锅菜用没用上“王羲之”这个品牌,这锅汤的味道如何大家并不真正关心,因为吃客大多数是外行,而做菜的人往往自己又不吃。也有人把一些教授博导笔下鸡爪式的所谓墨宝夸成一朵花,左一个“书卷气”,右一个“学者字”,真不知是赞扬还是讽刺藏:那么像吴琚学米芾在当代还有没有意义?于:我坚持认为,书法这事儿既然被大家都认可是一门“艺术”,从它的生产流程来看,根本上就是书写者纯粹个人的一件事。

在这个问题上,我是个彻头彻尾的“个人”主义者。吴琚愿意一辈子亦步亦趋地描摹米芾,他只要喜欢,他可以无怨无悔,与别人本不相干。今天,若有人也像吴琚这样学古人或这样学今人,从学习者个人角度来说,没有什么意义不意义的问题。

但如果有人坚持认为,这样学就是尊重古人就是坚持传统,是一条正确的路子,而且号召大家都这样学,那就是一件非常糟糕的事。有些事比如科学呀工艺呀,必须要讲道理;但有些事就没法讲道理,比如宗教,比如艺术,像鬼神、上帝、佛,是没法从道理上说清楚到底有还是没有的,你心中有他便有,你心中没有他也就没有,烧香磕头打坐念经不过浇水施肥而已,心中没有种子,天天捣鼓浇水施肥也开不出花来。

艺术也如此,天下三分明月夜,二分无赖在扬州。咋个“无赖”法?没道理可讲。一轮明月照姑苏,有人非要讲道理,就有了“一轮明月照姑苏等处”,里边那点有意思的意思全让那道理给弄没了。

王羲之好颜真卿好,秦篆汉隶好颠张醉素好,咋个好法,其实是莫名其妙说不清楚的,好就好在不能讲道理。米芾又弄出一“刷笔”来,二王没“刷”过颜柳没“刷”过颠张醉素也没“刷”过,老米你有啥道理?所以老米好也是好在没道理。

偏偏吴琚找到道理了,老米咋写他咋写,全在道理上,可书法那点有意思的意思也全让他给弄没了。那点有意思的意思本来不多,又很难找,这么弄不是那么弄不是,找啊找啊,突然就莫名其妙地就找到那么一点点。

然而,要想把它给弄没了,那可太简单了。朱:艺术是非常玄妙的一个游戏,因为审美是很难量化的,一个干部,政绩很容易量化,到底老百姓在你身上得到多少好处,你管辖下的这个县也好,那个区也好,治理得如何,相对好量化一些,科学家也好量化,你做的这个事究竟有什么用。

但审美这个东西真的很难量化,赵佶讲起来是个二百五,什么坏事都做,什么不合算的事、什么祸国殃民的事他都做了,但他确实在组织中国画、奠定中国画审美价值上做了太多贡献,起了太大的作用,所以也不能用好坏来量化、来判定。

艺术史、美术史上99.8%以上都是没有任何价值的,在审美意义上,大多是一些当时的消费品,因为艺术也需要当时消费,就比如我开玩笑说,有个二百五叫朱新建,请一个乐队来,然后唱、演奏,他所有的要求就是热闹就完了,他这个就是艺术消费,你能说是音乐创作吗?不能,但它慢慢积淀了一点点对音乐创作有用的东西。

那么,有一个人叫阿炳,他也在这个乐队里边天天拉来拉去,他有一生的坎坷、有酸咸苦辣,有各种感受,他没事就拉一拉,这个时候我们突然抽出来像他这样的,觉得这个蛮有情趣。

你说这个东西要论高矮、论胖瘦,论几斤几两,真的没法论,只有一点点,就是你的感觉。

朱:或者说,只是现在我们留下来一个中国人曾经拿这个东西作为一个歼灭这块肥肉的筷子(找快乐的手段)。

石:朱先生的比喻有意思。但我觉得书法仍很有社会意义。浅的说,它可以作为文化人自我娱乐的一种形式,因为它是既动手又动脑的一项活动,只要动手,马上就有成就感。深的说,书法已成为一门纯艺术,有关它的点画与结体的试验和创作,深不可测。

有才华的人,可以从中找到创作的激情和乐趣,因为它实际是平面的抽象艺术,虽然受汉字的结构制约,但如果你有能力解构它,又有能力重构它,书法是很神奇的。它的神奇在于实践中的人比观看的人更激动,更不能自已。

整天抱着我一定要是个书法家,然后把书法弄得乱七八糟,我觉得就凭这个想法,他就出不来藏:可是书法这个事在当下闹得这么大,可能从古到今都没这么热闹。书法会发展成为脱离汉字作载体一门独立的艺术吗?朱:这个不可能,我觉得是这样,其实所谓文人画已经在完成这件事,文人画为什么会跟书法分不开,就是参加文人画游戏的这批人,不是专业画家,写实、造型的能力肯定不如专业画家,可是文化程度比专业画家好,于是就在画旁边写好多诗什么的,他们字写得也不错,就不停地在他们的画里面加上文字,你看我这个画,画的葡萄不太像,可它用笔好。

于:对于书法将来能否发展成为脱离汉字载体的一门艺术,我的看法可能和朱先生相反。

虽然我自己目前对这样的探索尚未开始,但却很感兴趣。我想,既然用笔有好坏之分,毛笔的线条点画质量有高低之别,就说明它们具有了汉字可识读性之外的独立的审美价值存在。张旭的《古诗四帖》和陆机的《平复帖》,如果没有释文很难辨识,金文甲骨中的部分字符至今尚不能确切识读,但这些都不影响它们作为艺术品给我们以独特的美感享受。

自上世纪八十年代以来,有关脱离汉字载体的现代派书法创作,无论理论还是实践,都取得了很多成绩。

当然,它与传统意义上的书法艺术已经有了本质的区别,它的工具材料与传统意义的书法创作相比有了极大的开拓。有人反对它们以书法命名,将其归为抽象水墨范畴也许更贴切,但它们是从毛笔书写这一书法的最基本立场生长而成的。

再者,“形”与“笔墨”的关系在传统意义的书法和现代派书法里边都是同样的重要。我想,文人画也罢宫廷画也罢,工笔也罢写意也罢,形与笔墨的关系可能也是这么一个问题吧。朱:在文人画里边确实出现这样的问题,可这样的情况变成不是问题,就是说有很多东西形不合理,笔墨合理,就正好这么一弄,比你玩表面上“像”要高级得多了。

于:一幅书法作品也是这样,“形”好是一回事,“笔墨”好是一回事,那么“笔墨”跟“形”结合的好与不好,又是一回事。

你比如说儿童学书法,他下笔肯定不老道,或者是比较飘浮,但是“形”好,模仿古人的字形很容易做到七八分像;第二种,他尽管“形”也不太好,但是线条点画好,也不知道他这个“形”是怎么来的,反正跟他所学的古人不一样,但是线条点画还不错,天真稚拙,憨态可掬。

几年前我曾见魏立刚指导少儿学书法编的一本小册子,有几幅七八岁的少儿写的大篆对联、横披等,无论字形点画都棒极了,书名就叫《伪大师》。

第三种,就是线条质量也高,它的造型既不像古人也有别于今人,而这种“形”跟这种线条结合了以后特别和谐,可能就更好了。第三种情形如果思想性深刻,差不多就是一种书法风格生成了。为什么有些人总是强调“形”的好看,因为他们看不懂点画的质量高低及其内涵多少,比较来说“形”对于人们的视觉接受更为直接、顺畅一些。

生活中以貌取人的情形非常普遍,书法方面以“貌”取字的情形更是随处可见。当书法艺术的实用价值几乎丧失殆尽之后,其实字形表面的“好看”与否变得复杂起来,让人一言难尽了。

朱:石老师、于老师,为什么书法今天都变得空前热闹、空前有价值?于:第一就是书法这个东西跟绘画跟其它艺术门类比的话,这个进门的门票太便宜,就是你想参与这个事情,随便一个中国人你只要写过毛笔字,你拿起毛笔来写一个“朝辞白地彩云间”什么的,你就是书法家,写完了以后盖上图章,裱起来以后,我是省长、我是书记,我拿出来,你卖一万块钱,我也卖一万块钱,你的字是艺术,我这也是艺术,真没有办法。

这和刚才朱老师说的一样,你怎么去给它断定这个艺术含量高低,好像没法说。再一个中国人历来的传统“敬惜字纸”,对文字有一种特殊的感情。今天的物质生活好了,生活的方方面面也都可以讲究了,厅堂里书斋里挂一幅字,就会平添一种文化意味,附庸风雅在任何情形下都不失为一种足可表扬的事,附庸的毕竟是“风雅”呀。

石:老于说得没错。但卖钱是个别现象,练书法的人,因为实践的缘故,有成就感,它不像画画需要特别的才华。

所以实践的人基数要大大超过绘画的人数。现在画很值钱,是因为投资,而书法是因为在练习中有乐趣,所以介入的程度要高于绘画。藏:敬重文化。于:所以说能写一笔字,裱起来挂在房间里,他负载了很多很多其它的意义,你比如说朋友送给我的字,我把他裱起来,这里面就不只是看他字好不好的事,还有个感情在里边。

比如说名人写的字,他是一个著名的演员,就像跟名人合个影一样,从艺术角度说字好不好其实是无所谓的,这些因素加在书法里面太多,而且很容易就加进去。

朱:本来呢,我觉得这个游戏,假如我们去掉明诠刚才说的,标榜社会地位,标榜价值,去掉这些东西,写字这个事是很能体现一个人的个性,就是它可以作为一个精神的物化。

藏:人格化。朱:人格是看不见的,你呼了一口气我还能闻出来中午是吃大蒜了,还是吃猪头肉,人格没办法表述,我能感觉出来这个家伙不怎么样,你想说出你的感觉,你说不清楚,写个字就可以物化一下。

它是一种人格、精神的物化,这个人很猥琐,一般来说就写得很猥琐,也有字和人完全不一样,所以这本来是一个很好的游戏。我们假设在恩格斯说的那种共产主义社会里面,就是说大家也不为什么前途了,什么也不为,大家写写字,你喜欢这种精神,他喜欢那种精神,每个人都自己写写,其实挺好。

但社会很多活动都不会那么单纯,还有很多别的事,搀杂好多这种事之后,事情就比较难说,写字这个事本身,里面的有意思的地方,我就觉得有两个原因,第一,它的工具材料决定了它变化多端,它就会有这么大的承载,比如说你拿蘸水钢笔,托洛夫斯基写的那个《白痴》里面,那个公爵其实也就是书法家,他会写一种古代的一种已经失传的花体字,那时候他还没有拿到遗产,整天就靠这个混一口饭,人家给他一个什么文件,叫他抄一抄,写点这个花体字,大致上也叫书法,但是我觉得它因工具、材料决定,变化不会太大。

于:它只有使转,没有提按,线条点画的表现性肯定不丰富。

我们也有这样的硬笔书法,可是硬笔书法的艺术性总被人怀疑。师范学校曾经开设过一门课,直接叫“三笔字”,就是钢笔字粉笔字和毛笔字。其实注重的还是钢笔字和粉笔字。这种硬笔字主要就是讲究字形,在点画内涵上求变化太受限制了,几乎不可能。

朱:它只是一个形的变化,而且那个形的变化是规律的,多转几个圈,还是少转几个圈,只不过是人家不会写,他会写,中国因为这种工具、材料的变化,所以有无穷变化,这是第一,决定性的。

第二,这么长的时间,大家重视这个事,积累了很多经验,像西北整天吃羊肉,于是羊肉有200多种做法;红烧有15种烧法;白煮有15种吃法;手抓又有15种做法,中国历史这么长,书法加了很多很多的含量,就使得这个东西很有玩头,奠定了我刚才说它受众很多,就如一堆干柴稍微有一个火星下去就成燎原之势,你想把它摁都摁不住。

藏:明清以前,许多人写书法其实没有被当回事,它就是一个读书人应该具备的普通的素质。

朱:但是也有写得特别好的,被追捧的。

藏:现在已经好像是一个群众运动了。于:这似乎与上世纪八十年代初期传统文化的复兴有直接关系。新中国成立以来,文学艺术强调其革命性,文学创作称革命现实主义和革命浪漫主义,样板戏称革命现代京剧,美术称革命美术或新美术,书法因其处在意识形态的最边缘处,所以没冠以“革命”二字,但沈尹默五十年代在上海工人文化宫开办书法学习班,其实是把书法艺术变成写毛笔字,普及给革命的职工群众,已经具有了革命的工农兵文艺情结。

文革期间,新隶书、新魏书借大字报这一载体迅速风靡全国,其实这就是“革命的书法”。

革命这个词是很有杀伤力的,一旦和文学艺术挂起钩来,对文化传统的割裂,是几近斩草除根的。文革结束后,百废待举,唐诗宋词和之乎者也又开始重新进入知识分子的视野,从此导引了传统文化的全面复兴,书法也从满怀工农兵情结的革命的写毛笔字回到了传统文化艺术的基本立场。

然而,这种热爱、向往、追求的极大热情却习惯性的以“革命运动”的方式爆发出来。

这也实在不足为奇。展览、大赛、报刊、网络此起彼伏推波助澜,加之前面所说进入书法的门槛几乎形同虚设,参与者日众,可谓众人拾柴火焰高,书法这锅汤就更加热火朝天,也就更加混浊不堪了。朱:因为它是群众运动就说不好,我觉得也谈不上,这里边可能牵涉一个问题,书法在市场化,一走入市场就开始乱,我开玩笑说,前天我来之前,几个朋友开笔会,大家就回忆,大概十来、二十年前吧,有人一张字一百块钱,而现在他一张字怎么着也得几万块钱吧。

凭什么他那个字一点都没有进步,就卖那么多钱,这就是一个当下中国瞎弄的事。石:中国的事就怕一窝蜂,还弄不明白怎么回事,就大家起哄,其结果当然是只有一起拉倒。