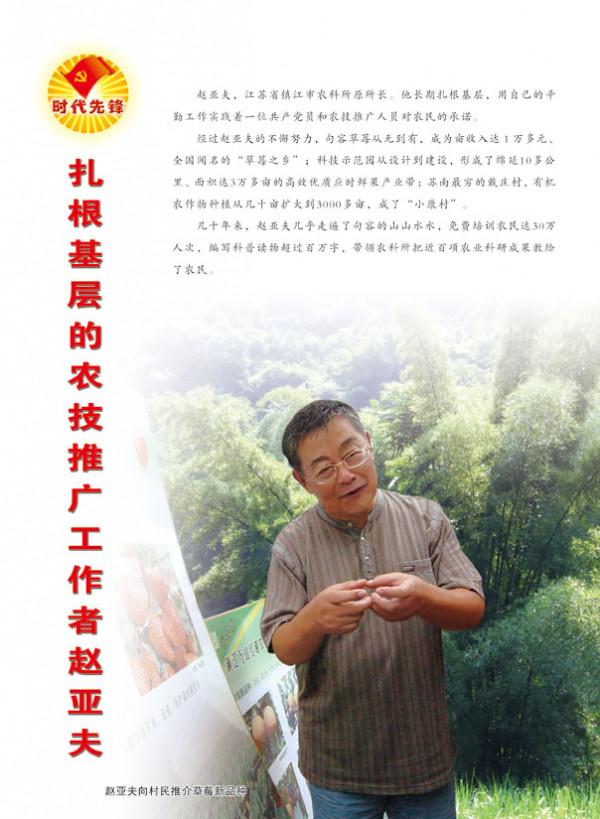

赵亚夫论文 研究员赵亚夫:把论文写在大地上

在赵亚夫的妻子黄宝华看来,自己爱上的是一个不顾家的人。大儿子小时候无人照看,两次差点溺水而亡。后怕之余,黄宝华要赵亚夫调离农科岗位,不要只忙着下乡,而赵亚夫却劝妻子从市区调到乡下。每逢刮风下雨,别人都尽量往家跑,赵亚夫恰恰相反,越是恶劣天气,越往农村跑。

2002年,赵亚夫退休了。但他却退而不休,主动来到了当时镇江茅山老区最穷的戴庄义务服务。他跑遍了戴庄村10多平方公里的土地,对土壤进行科学化验,规划生态科技示范园,引进日本越光稻,推行综合型社区合作社新模式,实现了村民由一家一户零散生产经营向规模集约转变。

如今,戴庄村的有机大米卖到8元一斤,草鸡蛋卖到2元一个,有机水果的价格也翻了几番,农民人均年收入超过1.

66万元,当地最贫穷的村庄富裕了,生态改善了,基层组织加强了。戴庄的经验被推广到丹阳市的杏虎村、丹徒区的五塘村等地,都取得很好的成果。江苏省委研究室认为,“戴庄经验”是一种让农民永远过上幸福生活的发展方式。

汶川地震后,年届七旬的赵亚夫先后18次飞往绵竹,忍着腰椎间盘突出的病痛,亲自规划选址,优选品种,指导服务,培训农民200多人,增加效益3亿元。如今,每年都有绵竹“老乡”自发地来看望他并向他请教。

“让我离农民近一点”赵亚夫几十年如一日,扎根农村,情系农业,服务农民。他淡泊名利,勤廉奉献,提出的唯一要求就是“让我离农民近一点”。1993年,赵亚夫被选为镇江市人大常委会副主任,他提出不驻会的要求,因为他要经常到农村去帮助农民。

1999年,因为舍不得离开农民、离开农村,他婉拒了江苏省农科院院长的职务。赵亚夫帮助百万农民脱贫致富,却从没收过农民一分钱,而他推广项目,还经常是自掏腰包。有人说,赵亚夫是农业财富的创造者,凭他的技术、项目和管理“入股”,就可以轻松赚大钱,但是直到现在,他没有接受一家企业聘用。

赵亚夫不仅坚持不收指导费用、不搞技术入股、不当技术顾问的“三不”原则,而且每年自己还要拿出不少钱给农民送礼,10多年来,他坚持每年大年初一到农村去给农民拜年。

戴庄农民杜忠志告诉记者,“赵主任这10年中就吃了我一个桃,还是做检测用的。”在从事农业的50多年间,赵亚夫把论文和成果写在了大地上。

有人粗略地计算过他下乡走过的路,可绕地球好几圈。他把百位农民培养成技术能人、致富能手,他手把手教过上千家农户,为农民授课30万人次,编写技术含量高、农民看得懂、听得明、学得会的实用农业读物超百万字。

年届古稀的赵亚夫不久前写下这样的几句话:“50多年来,江苏丘陵山区的风霜,染白了我的双鬓,但不变的是我为农民服务的心。一位劳模说过,要活到老、学到老、干到老,我再添一句,就是为农民服务到老。”

![赵亚夫首都师范大学 赵亚夫[首都师范大学教授]](https://pic.bilezu.com/upload/5/31/531eb471da73832d715713c9d3cee316_thumb.jpg)