罗辑思维赵小凡 我们为什么要成为罗辑思维会员

2014年12月20日,早上8点,罗辑思维第三期铁杆会员招募放开。小伙伴们纷纷入会,朋友圈瞬间被刷爆。

罗友Y说:今年我从罗辑思维收获很多,所以一早开放支付通道后,我毫不犹豫支付申请成为铁杆会员了。今天还有谁也像我一样冲动了一把?

罗友X说:有些人,就是应该让他挣钱。比如罗胖!我从逻辑思维学到的硬货不止这点会员费,为我学到东西付费就是这么任性。

罗友W说:看到大家都是铁杆了,不是铁杆以后不好混啊!

罗友L说:今天八点开始,一群一直追这个死胖子的人,都在等入会的链接,每人1200的费用,没有承诺这1200可以做什么,就是打赏给这个姓罗的胖子,他和他的团队估计今天有上几千万的进账,互联网,一个创造奇迹的地方,身在其中,冷眼观察。我也交钱看看他怎么接着玩。

很多局外人不解,为什么罗友们为何会如此疯狂?读完这篇文章也许你能找到答案。

高晓松&罗振宇:互联网脱口秀中粗糙的稀缺品

高晓松、罗振宇。无论家庭出身、职业背景还是性格特质,他们都完全不同,一个是不羁浪子,一个是财经精英。然而从2012年开始,这两个看上去风马牛不相及的人,却经常被放在一起,成为人们交口谈论的对象。

这是因为,他们都在恰当的时机做了同样一件事:仰仗强大的知识储备和视频平台,推出个人色彩极为强烈的脱口秀节目,纵横中外,谈古论今。

《晓说》和《罗辑思维》分别是他们的代表作,这也是截至目前做得最成功的两档知识性脱口秀。自推出开始,《晓说》的整体播放量已经达到5亿之多,《罗辑思维》的点击量也轻松破亿,在口碑和评论活跃度上更是大大超过同类节目,成为自媒体人纷纷效仿的对象。

“创新者”罗振宇的商业试验 同是视频平台上最成功的自媒体人,罗振宇跟高晓松的最大不同之处是,他自命为互联网创新者,而不是脱口秀主持人。而这也正是他的《罗辑思维》取得成功的关键所在。

罗振宇的团队暂时没有办公室,他还处在跟上任合伙人申音分家的过渡期,只能在咖啡馆里接待各路客人,和诸多慕名而来的商务合作者。

7月3日下午4点半,罗振宇在咖啡馆里会见了当天的第5拨访客。三小时之内,他甚至顾不上喝完之前点的一杯干姜水,就已经接待了一家电商公司、一家航空公司、一位节目撰稿人、两家媒体。

眼前的场景有些类似于电影里的相亲桥段,罗振宇的屁股在咖啡馆的几张桌子前繁忙地挪动,会见不同等待跟他见面的人。

换场的间隙,他还活跃在微信上。 “罗胖,我把你拉到口袋通的微信群里,你去卖个萌。”他的合伙人李天田见缝插针嘱咐道。

“好。”说着,罗振宇开始低头认真卖萌。 口袋通是帮助商家在微信上面搭建微信商城的平台,未来,罗振宇和他的团队也许会在上面卖会员、卖月饼、卖书……卖什么都有可能。

2012年12月21日,一档每周五更新的知识性脱口秀节目《罗辑思维》上传到优酷上,第一期节目名为“末日启示向死而生”,录制地点也是在某家咖啡馆, 罗振宇穿着西装,跷着二郎腿,坐在八九个人中间,围绕末日情结从历史讲到地理,再从地理讲到文学。这期节目最后在优酷的播放量达到162万,评论近 1500条。

虽然比不上平均每期播放量达400多万的《晓说》,《罗辑思维》的表现还是超出了优酷上的大多数同类节目,比如相声演员王自健的《今晚80后脱口秀》—— 一档已经形成品牌的、在当时算得上是最受欢迎的脱口秀节目,由专业电视团队制作。相比之下,《罗辑思维》的视频制作团队只有三个人:一位刚毕业的90后摄 像,一位只做过杂志、没做过视频的前媒体人,再加上罗振宇本人。

2012年底,最热的概念除了末日,还有自媒体,而罗振宇更是凭借《罗辑思维》被认为是最成功的自媒体人。因为晚于《晓说》开播,形式主题有类似之处,人们描述《罗辑思维》时,经常会说是“一档跟《晓说》差不多的节目”。

但《罗辑思维》随即便呈现出其与众不同的影响力。

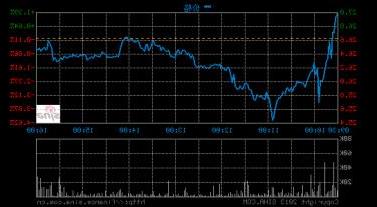

8个月后,《罗辑思维》第一次招募会员,会费分为200元和1200元两档。6个小时内,招募到5500名会员,进账160万元。这是一个之前从来没有人做过的举措,《罗辑思维》由此与其他视频节目划出一道鲜明的界限。

但收会费也不是罗振宇的最终目的,他想探寻的是更宏大的目标。

跟高晓松比起来,罗振宇不算一个太好的采访对象。高晓松能在你抛出一个问题之后,带上丰富的细节和生动的叙述,自动自觉地回忆出一大篇故事。而罗振宇则在不断否定和解构提问者的问题,教育对方不能以任何传统思维来理解他所做的事业。

他说,他的《罗辑思维》不是自媒体,不是纯视频,不是粉丝经济,而是一个联结诸多商业元素的社群,一场互联网时代的商业试验。

知灯者 是知灯者,破愚暗以明斯道。 罗振宇对自己的定位是知识搬运工,替没空看书的现代人看书,把书本上的精华在节目中转述出来。

2012年初,看到视频网站和移动互联网崛起的苗头,他与NTA创新传播机构创始人申音商量许久,决定一起做一档视频节目。讨论节目该怎么做的时候,他们 的参照标准是《冬吴相对论》。这是一档原凤凰卫视主持人梁冬和《21世纪商业评论》发行人吴伯凡共同主持的商业脱口秀广播节目,节目形式相对简单,主要依 靠时间积累起品牌。

于是有人提议也请一位嘉宾,坐而论道,一起聊聊商业和互联网。罗振宇旗帜鲜明地表示反对,他理想中的状态,应该是一个人坐在镜头前,侃侃而谈。这样的节目不用太多场景切换,不用盯着屏幕看,观众光是听着就能够吸收到知识。

没有多少人有信心在把节目形式做得如此寡淡的情况下,还能保证播放量。在做《罗辑思维》之前,罗振宇担任过央视《对话》栏目的制片人,做过第一财经频道的主持人。行业内的人知道他有一肚子理论,善出主意。按照他的说法,那时他“讲课,做顾问,主持各种论坛,挣点银子”。

他是百搭款,经常出现在意想不到的地方。2009年,中国陶瓷行业新锐榜颁奖典礼,与会者全是陶瓷公司老板,他上台当演讲嘉宾,聊信息不对称和市场发 展;2010年,腾讯和360在3Q大战打得不可开交的时候,罗振宇又出现在诊断腾讯的大会上,提议腾讯成立临时权力机构,进行改革……

尽管他在圈子里的确算是个名人,但是跳出圈子之外,要做一档面向大众的节目,那时的他似乎又没到可以独立撑场的分量。《晓说》的出现,帮助罗振宇说服申音以及团队其他人,证明一个人在镜头前说足三十分钟,也能够有百万级的播放量。

在一家咖啡馆里,对着一台摄像机,自称为罗胖,罗振宇开讲了。 前三期还是脱不开传统电视节目的影子,安排了十来个观众坐在周围,镜头偶尔扫到他们不太自然的表情。到第四期时,观众被取消,镜头里只有罗振宇一个人。他把以往读过的故事,在培训课程、各大论坛上讲的理论,持续、成体系地发挥出来。

《罗辑思维》是罗振宇的主场,不用受别人的话题限定。每期他通常是围绕着一本书来进行,放开了讲大数据、进化论、康有为、凯文·凯利等。虽然是替观众读书,但每次到最后,罗振宇的落点都会落到现实中,宣扬“自由人的自由联合”以及社群联合、合作共赢的价值观。

因为车辆限行,生活在北京的罗兴友每周必有一两天要坐两三个小时地铁,他通常把那段时间用在听罗振宇的节目上,一个小时的节目常常不够他坐完上班的路途。这位四十来岁的媒体公司高层不仅自己听,还向周围的同事大力兜售《罗辑思维》里宣扬的价值观——尽管因为他推荐的态度过于热烈、积极,奚落他的人居多。

“现在老提大数据时代、移动互联网时代,大家其实都是茫然的状态,我觉得罗胖是用手电筒给大家照了条路。”罗兴友说。 他喜欢罗振宇的另外一个原因是,罗振宇不那么大佬,自己伸伸手就能够得着。“马云也出来演讲,但全世界只有一个马云,不用天天说教,告诉你当初多么努力、多么奋斗,没必要那样。罗胖挺好,给了我观点。” 形象让人亲近,思想又能充当引领者,出现频率还特别稳定,这样的人在网络上不算多。

罗兴友不清楚的是,罗振宇也是一个在背后努力奋斗的人,只是他在节目里尽量表现得云淡风轻。一小时的节目,他需要录制八九个小时,绝不容许自己在节目里说得不够流畅,发着烧继续录,一个字音发破了就重说,直到现在依然如此。

《罗辑思维》视频上线的时候,《罗辑思维》的微信、微博同时开始运营。罗振宇每天早上6点起床,录一段60秒的音频,在6点半左右发在微信上,雷打不动。为了让这段话不多不少卡在60秒,他前一天晚上需要练习好几遍。

“所有的媒体人6点半都起不来,那我就死磕,做你们做不到的一件事,别人做不到,我做得到。”罗振宇成功把这个时间点经营成他的个人标签,用户哪怕不去听他发送的语音内容,也会佩服他的坚持。在海量的公众订阅号里,人们更容易记住他。

“这个钱不好挣。”戴着眼镜的经济学者李子旸在咖啡馆里一边等着罗振宇,一边低头划拉着手中的iPad,里面是他为《罗辑思维》写的一期讲稿,主题是“托 克维尔在讲什么”。而罗振宇此时正和新合伙人李天田一起,在隔壁桌会见一家航空公司的人,他们正在筹划送《罗辑思维》会员去旅游的一个项目。

李子旸等了好一会儿,倒也不着急,这是他为罗振宇写的第三期节目,等待大概是他与罗振宇在工作时的常态。罗振宇于2013年9月开始公开招募创作人为《罗 辑思维》提供内容,目前常用的创作人有五六个,李子旸是其中之一,他的主业是运营一家名为铅笔社的经济学网站,在经济学爱好者中颇有些名声。

在《罗辑思维》诞生之前,李子旸就已经在某个经济学论坛上认识罗振宇,他们都鼓吹自由市场的经济体制。《罗辑思维》开播后,罗振宇邀请李子旸供稿,稿费是一期一万。

跟高晓松做节目完全依赖于自身的知识储备不同,罗振宇本来就没打算纯靠一人的力量打造这档节目。他越来越忙,需要李子旸这样术业有专攻的人士替他看书。创作人负责把自己擅长领域里的某本书吃透,将书中观点、周边数据整理成素材给罗振宇,罗振宇用自己的理论体系消化之后,最后在节目中说出来。

一万块钱的高稿酬不好挣,李子旸写的每期素材都要改过两三遍。现在让他最苦恼的是,罗振宇要求他在稿子里通过多讲故事来写理论,而他习惯了跟那些经济学爱好者直接讨论理论,讲故事并不是他的特长。 但罗振宇非常坚持这一点。他清楚,自己面对的不是经济学家,而是也许没有那么多阅读量的观众,他需要用故事来包装他想传递的理念。

扛旗者 2013年3月,《罗辑思维》视频上线4个月,微信号里的粉丝累计过万。在清晨的一次会议上,罗振宇提议要开始运营用户,以罗胖饭局等形式搞线上线下活动。团队里十来个人神情严肃地在会议室坐了一圈,除了罗振宇和申音,没有一个人表示赞成。

制作人杜若洋带头反对:“不靠谱,这不就是粉丝经济吗?” 杜若洋曾经跟随申音一起创办杂志《创业家》,还是媒体人的思维,在他看来,《罗辑思维》这款视频节目的内容还没做扎实,不宜开展其他业务。团队里负责运营微博微信的90后则表现得更加反感,他们也许追星,但却不想参与造星这件事,把罗振宇塑造成在粉丝中一呼百应的偶像。态度激烈一点的,后来干脆因为理念不合辞了职。

罗振宇坚持自己的做法,他做《罗辑思维》一开始就是冲着商业化的方向去的。 但他没打算靠视频广告来挣钱,微信、微博里活跃着的用户才是他所看中的。人以群分,能够接受《罗辑思维》价值观的人大都热衷于争论和表达意见,这点从优酷上的评论数就可以看出来。《罗辑思维》的播放量虽然差《晓说》很多,但评论数基本持平,通常在千条以上,留言质量甚至要高于《晓说》。

他没有打算把这些用户转化为他的个人粉丝,而是打算建立社群。社群是近两年来突然兴起的名词,想要从社群中实现商业化并非只有罗振宇一人,中欧商学院、正和岛玩的也是社群,通过一群人的聚集,让人与人之间产生连接,嫁接资源,产生商机。

视频是罗振宇建立社群的入口和名片。通过视频的大范围传播,持有与他相同价值观的人才能够在微信上聚集,参加各种互动。“中欧商学院、正和岛玩社群,强调的是身份,《罗辑思维》强调的是价值观,最不强调身份。”罗振宇说。

怎么证明价值观相近?愿不愿意用钱来供养大概是最好的考验。2013年8月和2013年12月,《罗辑思维》分别开放了两期会员购买,内部称之为“爱的供养”。 光有交钱的意愿还不够,缴纳会费还是件挺麻烦的事。购买一期会员资格用的是淘宝,二期会员用的是微信支付——2013年12月时,微信红包的引爆点还没有 出现,大多数人不知道微信支付的存在,微信支付这个接口是腾讯破例开放给罗振宇的。

这一半是因为《罗辑思维》已经是个微信大号,另一半也是因为罗振宇本人与腾讯公司关系良好。

“尝试新事物也是筛选用户的一种手段。用微信支付得填表格,得绑定银行卡,还得花时间成本去钻研这个新东西,这样还不嫌麻烦的话,就是真爱了。”赵小凡是 《罗辑思维》团队里负责会员管理的人,跟许多会员都保持着密切联系,他一张口就能说出两期会员的总人数:24925。

近25000名会员构成了《罗辑思维》社群的核心,交200元的普通会员有优先参加《罗辑思维》活动的权利,交1200元的铁杆会员每月还能获得一本赠书。在他们外围,还有220万微信订户。

为了更好地经营管理社群,与会员相关的事宜还被赋予了特殊的称号,比如“罗利”指的是《罗辑思维》的会员福利,“罗丝福”是指《罗辑思维》的粉丝福利, “会来事”是会员来信有事的简称……《罗辑思维》的视频节目形式一直保持不变,微信公众账号却玩出了诸多花样。

微信订户可以投稿,推荐每天的微信文章,可 以通过“会来事”栏目向《罗辑思维》求助,征婚、找工作、环游全国……最新一期“会来事”的内容是征集志愿者一起翻拍神曲《小苹果》的MV。无论多离谱的 想法,只要好玩,发起者都会收到来自社群中其他人的一两百封参与邮件。

这似乎是个很有趣的社群,但是还有个疑问没有解决:所谓的社群,与玉米、凉粉等粉丝经济相比,到底有什么差别? “罗振宇在社群里就相当于导游手里头的那面小旗,把人聚集在一起,小旗就是提醒大家我们都是一类人,但是风景是在小旗外边的。但李宇春等明星的粉丝经济,明星本身可能就是景点,风景全在里面。”最终,杜若洋还是被罗振宇说服,参与到社群试验中。

试验者 除了视频制片人,杜若洋的最新身份可能是图书出版人。 这是罗振宇和申音分家之后的新变化。今年5月中旬,罗振宇与原合伙人申音拆伙,带着《罗辑思维》品牌出走,原因是理念不合。罗振宇对社群商业化的规划愈发清晰,而一手把《罗辑思维》打造成自媒体第一品牌的申音则似乎更看中它的媒体性和传播性。在团队管理上,究竟是采用松散协作的项目制,还是严格汇报的部门 制度,两人之间也存在很大的分歧。

在外人看来,分家可能没有任何先兆,但内部人员其实早有察觉。 罗振宇出走之后,杜若洋、赵小凡等大部分成员跟随他转移到新公司。之后,罗振宇找到了两个新的合伙人,分别是软实力研究中心创始合伙人、董事长李天田和凡客前任副总裁吴声。

罗振宇欣赏李天田的原因是“她是我见过最没拖延症的人,精力旺盛,能够多线程处理很多任务”,曾经,李天田还为海尔、中粮等大型企业提 供过管理咨询。而吴声原本就是《罗辑思维》的总顾问,是电商研究专家,与凡客、顺丰、乐蜂网等公司关系密切。

两位打着深厚商业烙印的新合伙人带来的结果是,《罗辑思维》正在越来越去媒体化,不断拓展商业的新边界。 这也是为什么罗振宇要一整天泡在咖啡馆的原因,600平方米的新办公室还在装修,过渡期间只有一间桌椅极其简陋的临时办公室。

如果要接待客人,就只能约在咖啡馆里。每天下午,这家文化创意园里的咖啡馆就相当于被《罗辑思维》的团队包场了,每个人都在接待慕名而来的商务合作者—— 杜若洋、赵小凡在接待愿意捐3万本书给《罗辑思维》的人; 吴声对面坐着顺丰优选的代表; 李天田引着罗振宇跟一位带着合作意向来的姑娘合影; 几位负责微信、微博的90后成员正在商量接下来的微信文案该怎么写,以及未来他们还要参与的月饼项目; …… 新团队目前总共13个人,每个人身上都有项目。

三位合伙人正在内部展开一场管理试验,不按照部门,而是按照项目来分工协作。团队里的每个人——尽管半数是90后,都是平等的,每个人都能负责感兴趣的项目。

《罗辑思维》的项目仍然是基于社群的理念,通常分为两种形式,一种是连接内部会员关系,偏重传播性质的,比如举办霸王餐活动,按照地域划分,让会员说服全国各地餐馆老板贡献出一顿饭,供会员们免费享用。又或者由想要宣传自家生鲜产品的顺丰优选赠送2000箱荔枝,《罗辑思维》组织全国会员牵头举办荔枝宴。

这种项目是由罗振宇早前提倡的“团要”概念发展而来,有了人数规模的社群可以帮助各大企业测试产品,也可以成为口碑的传播体。

不过,并不是所有会员都会参与其中,很多会员会对活动敬而远之。“我喜欢你的节目,但不代表我要消耗时间成本跟陌生人一起玩。”这是罗兴友和他周围很多会员的看法,他们从来不参加《罗辑思维》的活动,也不关注其他会员的动向。

当然,也会有会员投入全部精力参与其中。在霸王餐项目中,有一项最终奖励是罗振宇将空降在活动组织得最棒的地区。成都铁杆会员赵燕红说服自己的朋友、巴夯兔餐馆的老板请200名四川《罗辑思维》的会员免费聚餐,还组织QQ群,发动会员在微博上发起微博话题,不断打电话与《罗辑思维》团队沟通,力图争取罗振宇亲临成都。

这是个打了鸡血一样的过程,能理解她的人并不多,不少报名参与霸王餐活动的同地区会员说她功利心重、爱出风头。她一方面感到委屈,另一方面以罗振宇说过的 “二八定律”安慰自己:百分之二十的人做掉了百分之八十的事,剩下的人只会说风凉话,价值观这东西,罗胖说得对。

由于赵燕红及部分小伙伴的努力,罗振宇不仅空降到成都,还给现场的会员带来了一份小礼物——特制包装的冈本安全套——被他们命名为转运套。总是有好玩的企业对《罗辑思维》的新项目感兴趣,愿意赞助。

第二种项目形式则是向外部扩散的。杜若洋正在筹划的项目,是寻找一些有知识价值的断版书,重新整理印刷。近25000名会员可以保证这本书达到起印要求,覆盖掉成本。在此基础上,这些书也有可能向社群外发售。此外,一个更大的项目正在筹备中——众筹卖月饼。

大概厌倦了被人说是在消耗社群内部资源、赚会员的钱,罗振宇反复强调这次的月饼项目是理财性质的,在月饼的卖法上做点创新,由社群里的人卖给社群外的人,让众筹的会员得到投资回报。具体怎么创新,暂时保密。

然而,不是所有的项目都有这样的特殊待遇,《罗辑思维》的大部分项目最后都归结到一个前提:“这是试验性质,不保证KPI,也不保证效果。”

这句听上去有些不讲道理的说明,基本是用来应对那些抱着传统思维、把《罗辑思维》当成广告投放平台的企业和4A公司的。事实上,抱着这样目的上门要求合作的企业,远远多过了解罗振宇口中社群价值的“明白人”。

作为视频平台上几乎是最成功的两档脱口秀节目,高晓松的《晓松奇谈》最近与爱奇艺签了3年合约。那么,罗振宇的《罗辑思维》能维持多久? “理想状态是持续10年,经营10万会员。” “万一维持不下去了呢?” “它就是一场互联网试验,努力活,该死死。”罗振宇说。

![>赵小凡清华 赵小凡[清华大学博士研究生]](https://pic.bilezu.com/upload/3/a8/3a874bf53f654260f816506411c7f69d_thumb.jpg)