林那北南帆 林那北屋角的农事序:小院子的春华秋实南帆

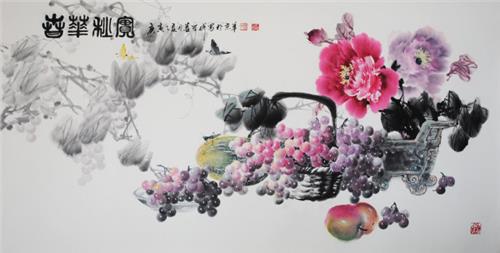

林那北突然开始迷恋种植,这是好事。出一身汗,巴掌上结出一枚老茧,改造知识分子懒惰的灵魂,体察农民的辛劳,“谁念盘中餐,粒粒皆辛苦”,如此等等。小院子与露台陆续摆满了各种型号的花盆,爬藤植物栖身的架子搭起来了,几丛绿色植物不慌不忙地漫过篱笆。一阵风吹过,大大小小的叶子哗啦啦地响成一片;阳光落下来的时候,地面上影子斑斑驳驳地晃动。

她每日的工作菜单因此添加了不少内容:开始关心天气,天边那一圈乌云的动向决定傍晚是否浇水;周末奔赴郊区购买菜籽和树苗,或者利用网络向各地高人请教如何施肥。收获的季节到了,花盆里收割的豆荚、芥菜或者秋葵堂而皇之地登上家里的餐桌。

吃下这些菜肴之前常常会听到一些广告说辞,例如纯粹天然无公害绿色产品等等。茄子和苦瓜似乎有障碍,大多仅拇指粗就开始枯萎,林那北把它们摘下来,仍然宠爱有加,如同一个母亲絮絮地为瘦弱的儿子辩解。出差的时候,她吩咐我应及时摘下树上的无花果,否则会被路过的飞鸟啄烂。有必要和那些可怜的小鸟争食吗?我有些犯懒,企求免除劳役。但她铿锵的口气没有商量余地:不行,这是劳动的果实。

观念的确改变了。

种植似乎使生活有了新气氛。那些绿色的植物不动声色地挤进来了。嫩绿的新芽,汁液饱满的根茎,丝瓜藤上棉絮一般的黄花和被虫子咬出密密麻麻小洞的叶子,还有泥土的气息。几只花瓢虫在叶子之间忙碌,偶尔会有一两只蜜蜂或者蝴蝶造访。

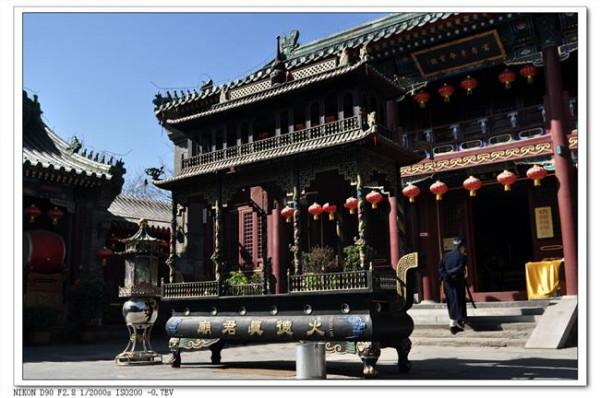

这些景象已经久违,仿佛是从遥远的记忆之中突然召回。现在的生活边缘清晰,线条整饬,没有那么多拖泥带水的角落。我常常觉得,我们的日子如同一个设计周密的工程。午餐或者晚餐可以叫外卖,肯德基、麦当劳把机器切割好的鸡块、汉堡包装在标准的塑料盒里送来;出门旅行可以设定各种交通工具,飞机、轮船、火车、汽车按照不同的管线将每个人精确地送到指定地点,那些手执小旗的导游率领我们排队巡视众多的人造风景。

闲常的时光,我们的日子交给三块屏幕管理:手机屏幕,电脑屏幕,电视屏幕。

大部分时间,我们的身体端坐在一把靠背椅子上,眼观六路耳听八方,知道联合国大会的辩论内容或者某一个敏感地区发射了一枚导弹,也知道太平洋上一个热带风暴的动态或者一种新型病毒正在地球的某个角落肆虐。我们还听说了无数的消息——事实上,堆积如山的消息就是我们的世界。

这个世界正在转型。所有的知识必须重新评估。某一条山路的拐弯处有一棵桃树,山坳里的两丘水田水冷蚂蝗多,向阳的一块红土坡地盛产地瓜,龙眼树的林子里有两个巨大的马蜂窝——这些知识又有什么用?一个农民乡居生活的琐碎经验罢了。

我曾经向许多人询问,如果没有意外的山火、雷电、干旱或者砍伐,一棵树拥有的正常寿命有多长?迄今为止,没有听到可信的答案,甚至那些面孔黝黑的农业教授也语焉不详。似乎没有人还会对这种问题表示兴趣。

相当长的时间,只有满腹经纶的文化大师令人景仰,他们蛰居于学院的深处,擅长背诵许多圣贤的经典名言,而且记得住某一句话印刷在书本的哪一页上。这些渊博的大师年迈体衰之后,年轻的工程师成群结队地到来了。他们群策群力,蒸汽机、生物工程和互联网开始一次又一次地重组知识体系。

航天飞机喷着火焰驶入太空,化肥的分子式处理所有的田地,基因图谱即将解释众多的疾病来源,总之,技术决定诸多事务。当人们周围所有的情节都被计算机转换为数据之后,“大数据”或者“云计算”终于魔术般地将整个世界贮存于小小的硬盘之上。

从国际原油价格、导弹发射的轨道到私人社交生活,从某个疑似恐怖分子的行踪监控、各个社会阶层的收入分配到如何拍摄一张落日余晖的照片,计算机利用数据安排一切。

这时,计算机屏幕演示的结论已经与一个农民的想象离得很远了。一年之计在于春。一个老农坐在茅舍门前的台阶上吸烟,默默地盘算当年的农活。风吹日晒,春种秋收,种瓜得瓜,种豆得豆,这是乡村生活的天经地义。

然而,一个年轻的白领坐在计算机对面,屏幕上的数据正在上演惊天剧情,也许是股票的逆势飙升,也许是明星的绯闻八卦——这时,还有多少人愿意脱下脚上的皮鞋,重新踩到冰凉的泥土之中?

林那北无疑是手机与互联网的积极分子,从微博微信、查询航班、购买火车票、买卖股票到网购日常用品与各种书籍,她总是兴高采烈地奔走于两块屏幕之间。对于那些时常在各种软件之间迷路的笨伯,她免不了暗中讥笑。这样的人突然如此坚定地将我们家的小院落和露台改造成农业社会,这多少让我感到了意外。

她添置了锄头、铲子等一套农具,大大小小的陶瓷盆子陆续抵达待命。然而,某一天早晨她意外发现,家里缺乏农业文明的必备条件:泥土。

到处都是水泥、人工合成板和塑料管道,泥土哪去了?去年我写了一篇散文《泥土哪去了》,事实上这是林那北的苦恼。她开着汽车满城市转悠:泥土!泥土!泥土!偶尔发现路边或者立交桥下有一个废弃的土堆,她会立即取出藏在汽车里的铲子和塑料桶贪婪地扑上去,有时甚至唆使我和她成为共犯。

回家的时候从后备厢拎出一麻袋的泥土,快乐的神情不亚于拎出一麻袋的钞票。当然,泥土问题的最终解决还是依赖钞票。如此之多的盆子张开大嘴嗷嗷待哺,塑料桶的搬运不过九牛一毛。于是她决定花销几百元订购。一个电话之后,一辆拖拉机轰隆隆地运来了整整一个拖斗的泥土。

我对于她的狂热渐渐有了微词。我在乡村插队若干年,熟悉大部分农活,苦累都刻骨铭心。哪一个农民是这么种田的?成本太高了。汽油,种子,树苗,有机肥,耗费大量的时间和精力,居然还得购买泥土,就是为了餐桌上的那几根丝瓜、茄子或者一把芥菜?田园风味无非是一种点缀,锄草浇水无非是修身养性,怎么能真刀真枪地锄禾日当午?竹篱圈起一个小院落,一架葡萄,两盆三角梅,若干竹子在微风中摇曳,这就是情趣和格调。

这些植物耐旱,三五天忘了浇水也撑得住。

日子已经如此忙碌,没有必要增添多余的负担。适可而止吧,如何?然而,尽管我的忠告情辞恳切,林那北却不以为然,她脑子里并不存在成本与收益概念,盆子里的收成从未和家庭经济的账本联系起来。她口头上好好好地应付,一边照样种下新一批苗子。

我对于林那北的固执无计可施。作为一种补偿,她殷勤地向我报告小院子那些植物的动静,长叶了,开花了,结果了。有次她惊奇地问我,为什么植物拒绝向人们的眼睛展示它们的生长——害羞吗?她坚信那几茎爬藤片刻之间延长了一截,可是肉眼却无法观测到。

我哈哈一笑,想不出如何回答。她还认为山茶花、扶桑以及无花果树之间存在某种发育竞赛,因此做出一个重大决策:哪一株植物表现出众,她就会提供一勺有机肥作为奖赏。有时,我觉得她的表述使用了一些奇怪的形容,譬如那个毛茸茸的西葫芦瓜有点儿可怕,如同一只毛茸茸的胳膊;另一天她竟然发现了一根狡猾的丝瓜:它巧妙地隐藏在爬藤的叶子深处,避开了人们的采摘,终于依赖自己的智商熬成了遗世独立的老瓜。

这些信口的玩笑屡屡触动了我,一个主题在意识之中若隐若现。某一天傍晚我偶然看到,几十个信封大小的网袋悬挂在芭乐树上,罩住青涩的芭乐果犹如襁褓裹住婴儿,一问才知是防止果蝇的侵害。我突然领悟,林那北与这些植物已经存在某种秘密对话。

这是一种生命与另一种生命的交流。她自诩为这些植物的领袖,兴致勃勃地将一把菜籽埋入泥土,却无法像老农那样一眼认出丝瓜还是秋葵。她的理想是,某一天这些菜籽听得懂她的点名,例如喊一声“丝瓜”或者“秋葵”,某些菜籽就会向前跨一步,雄壮地回答“到!”数十天过去了,这些菜籽始终没有出苗,她蹲在泥土前忐忑了许久:它们沿着地下一条秘密古道逃走了吗?

我开始接受林那北的快乐,慢慢也向那些植物竖起了耳朵。对话首先是倾听——倾听植物的拔节、开花,倾听果子从树上落到地上啪地一声,倾听春雨滴滴答答地敲打树叶,倾听干燥的泥土吸收水分时发出吱吱的声响。这种倾听往往不知不觉地融入自然的拍子,风生水起,花开花落。

有一天我遵命提一根塑料管浇水,水流汨汨地穿过手心漫入泥土,突然感到生活慢了下来。透过丝瓜藤蔓的间隙,我看到了天空中悠然的白云和飞鸟。一阵风习习地拂过,空气隐含着另一种芬芳。

栖息于大自然的节奏,生活简单而透明。日出而作,日入而息,所有的辛苦和乐趣无不一目了然。手机、互联网、电视机操纵的世界喜怒无常,瞬息万变,危机时常装扮成诱惑令人痴迷。那一天股市一泻千里,无数人双眼盯住屏幕之上跳跃的数据唉声叹气,这时,林那北却向我炫耀另一种全然不同的心得:站在树下吃无花果真是美妙啊。一个下肚翻开叶子又摘下一个,十几个果实如同一串珠宝鱼贯而入,她甚至把嘴唇都吃破了。

从小院子回到屋里,林那北开始看书写作或者画画。这与我预料的没有太大距离。她的理想并非一个真正的农妇,放下锄头扁担之后转身养鸡喂鸭,烧柴煮饭,祈求风调雨顺之后秋季的丰盛收成。世事纷扰,人心不古,林那北情愿腾出时间与花草树木喁喁私语。如同几个朝夕相伴的友人,谁又在乎它们能有多少收益呢?

这是林那北的桃花源吗?小院子的空间显然太小了,她把这个空间延伸到画板之上。与植物的秘密对话中获得某种洞悟,她要把花草树木的语言翻译出来。画板是发表这种语言的好地方。林那北画的是漆画,大多是姿态各异的树木。

大漆从树木的躯体之中流淌出来,通晓树木躯体内部的复杂纹理,凝固的画面上遒劲的枝杈如同一片有力的胳膊托住天空。一阵大风从窗户刮进来,仿佛听得到画板上这些枝杈发出长长的呼啸。这时候她开始了另一种种植。

现在她要把种植体验与漆画集合成一本书,我觉得应该支持,于是写个序。

(《屋角的农事》2015年12月由海峡书局新鲜出版)