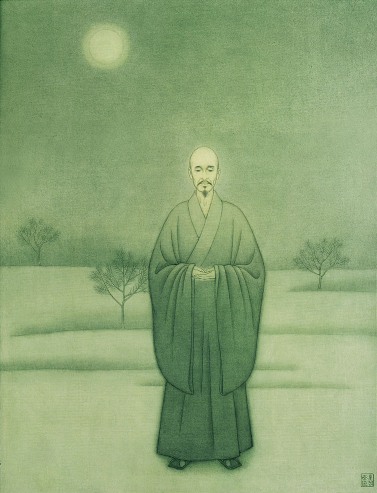

陈兵牧师 【陈兵教授专栏】太虚大师的禅宗观(三)

禅宗因强调“教外别传,不立文字”,逐渐产生脱离佛祖经论的偏向,有“笼统真如,颟顸佛性”,使禅宗变成“道外别传”的危险。这种偏弊,在六祖身后不久即已露头,惠能门下南阳慧忠国师、五代永明延寿禅师、明藕益大师等大德,为纠正这种偏弊,皆强调须以佛祖言教印证,以了义经为最可靠的准则。

然积重难返,宗门中人轻视经教的现象仍很普遍,致使义学不振,导致了整个佛教的衰落。被尊称为“近代中国佛教复兴之父”的杨仁山居士,便以禅宗令义学不振为中国佛教衰落的主要原因,力图重振义学,尤其以弘扬法相唯识学为振兴佛教的要略。

在杨仁山居士所办祗洹精舍学习过,深受影响的太虚,则以重振义学特别是复兴法相唯识学为重振禅宗的要略,他指出:禅不离教,是禅宗的原旨。自达摩以逮曹溪,“虽别传之心宗实超教外,而悟他之法要不违经量”。禅宗虽然单提向上直指顿悟,此犹如画龙点睛,必须先画得龙,方需要点睛以活现一条龙,“若先无一切教法的龙,便也失禅宗点睛的用了。”

禅宗长期流传产生的另一弊端,是因高唱“心地无非自性戒”,事事无碍,对戒律比较忽视,导致戒纲不振,僧尼戒行有亏,丧失威信。太虚大师在1914年所写《震旦佛教衰落之原因论》中说:宋元时,曹溪之裔欲张其宗,纷纷坏律居为禅寺,由是律学废弛,律义沉晦。

“律条之威用失,则徒侣鲜摄齐庄敬严肃者,而遗讥世俗殊多矣。”对此,明季诸大师便曾深忧之,如云栖莲池、灵峰藕益二大师,为矫正宋元禅宗之弊,皆勤修戒学,恢复律居,严重持受。他希望:

后有明哲者起,庶几斟酌佛律国俗之间,酌定善制,使佛律国俗并行不悖,起佛教之衰,无重大于此者也。教理无论如何高尚,苟律仪不备,终莫免徒众涣散,世人憎嫌。

认为于律教扫地之日,尚一味教人废学绝思,犹如欲生龙蛇于枯井浅草,栽莲花于焦土石田,岂可得乎?他自己在阅藏开悟后,觉戒行不严,从此特别注重戒律。

太虚大师又受宗喀巴以稳建密法于经教、戒律之上以振兴藏传佛教的启发,以稳建于教、律之上为振兴禅宗的基本方略。他1944春说于汉院的《论中国佛教史》中指出:中国最初的佛本论,不但重行,而且能宗经博教,教证本末都很圆满健全。

后来的禅、净二宗,承这个重行之绪,走到极端,专重要行而舍弃了经律,孤陋寡闻而致佛教衰落。“现在要复兴中国佛教,应该继承佛本论的主动流,力戒孤陋的弊病,直探佛经,博搜教理,精简以取其要,见之实行,绝不是承受哪一家的旧套的。”《中国今后之文化》中说:

然禅宗虽是佛法精彩,实律仪戒行、经论慧解依扶而现。晚唐衰乱,禅风孤振而戒废慧湮,即成宋元以来整个佛教颓败趋势。

《论时事新报所谓经咒救国》中慨叹:“至明末狂禅满街,识者扶之以教观律净,已颓然末流矣!”惜宋初未有能为五乘共教、三乘共教、大乘不共教,以至禅宗之系统建立者,致歉然有逊黄密。《中国佛学》中说:宋元明清以来,或引教通宗,或以宗融教,虽已难能可贵,然可惜未能基于教、律而建宗乘;永明、雍正虽以禅恢教,能会教明禅,而未能从教律之次第上稳建禅宗,致末流颓败,一代不如一代,均未能如宗喀巴在显教道次第上更安密宗。

比喻说:密宗如花盆,教律如花架,花架坚牢,故花盆高显。禅宗也是如此。《大乘宗地图释》强调须先具三慧三学,方能证入禅宗。

大师虽然强调重振禅宗以复兴中国佛教,但并不拘于复兴禅宗一家,他志在由中国佛学的重建,建立能遍传全球、化导未来的世界佛学。主张禅台贤净之重建,应博究汉文一切佛典,并融汇巴利、藏、日文教法来充实。普容遍融锡兰等三乘共法律仪、印度大乘性相学及中国藏地密法,将汉地佛法发达兴旺,充实复活。

在复活的过程中,发挥台、贤、禅、净总合的特长,将律、密、性、相彻底融摄成整个的佛法,建立“教理行果之世界佛教”。他认为,中国汉文系佛学既有直探佛陀心源觉海、握得佛学根本精神的禅宗,也能发挥印度传来的大乘法性学、法相学及小乘之成实学、俱舍学,创立融合大小乘之律学,并以禅宗的精神综合一切佛学,组织为天台学、华严学。

虽然近数百年来渐见衰颓涣散,然底蕴深厚,前程辉煌,他满怀信心地说:

然以中国佛学元气的充足,及近十年来中国民族对于佛学的觉醒,不难由中国汉地佛学的中心系,融合锡兰及中国西藏的两个佛学中心系,率归于释迦佛陀的觉海心源,一跃而为世界佛学唯一的中心。

以教解禅

在稳建禅宗于教基方面,太虚大师最大的贡献,是以唯识、如来藏教理解释禅宗参究开悟的原理及参修中的问题。在他看来,宗、教一味,他自称每读禅宗之《信心铭》、《证道歌》,观般若、瑜伽诸经论,“辄觉涣然融释,妙洽无痕”。其力作《真现实论》一书中,对于禅宗理论及修持方法的诸多重要问题,会合教理,作了明晰的指示:

㈠、禅宗之“宗”

禅宗自称“佛心宗”,又称“宗门”,其所谓“宗”亦即根本的见地,太虚大师总括于“无性空心,心圆众妙”八个字。又归纳其悟旨于二言:

诸法唯心心幻无性(亦可诸法缘生生空无性),无性空心(亦可无性幻心)心圆众妙。

《金刚经》“应无所住而生其心”一语,实禅宗要旨,因为心幻无性,故应无所住,因为无性真心,故而生其心。此义又可分为三个层次:一、诸法缘生而生本空;二、诸法皆心而心如幻;三、无性妙心心即诸法。至无性妙心心即诸法,则随手举来莫非涅槃(本空无性)妙心。然此义实非比智假诠可及,故云教(比智假诠)外别传。后世三关之意,亦不外此。

《大乘宗地图释》指出:禅宗宗旨就在“心明性见,理智不二”。虽云“离心意识是真参”,然须由第六意识参究为增上缘,击发一切种识中行佛性之种子。把一切教义葛藤都丢开,惟使本净种(行佛性)发生现行,根本正智现前正是明行佛性,心明而见到一真法界的理佛性。

㈡、禅宗所悟“自性”为何

大师指出《坛经》所言自性,乃指第八识,就有漏中指无漏界曰如来藏、佛性,以假智诠指绝言思界曰一真法界、真如。此自性,不如名一心、自心。《坛经》中言“自性本清净”等,是指如来藏或一真法界;言“自性邪正起十八邪正”,是指异熟识或阿赖耶识或庵摩罗识或一切种识。参禅者所悟自性,亦有不同层次:

禅宗悟本体禅、主人翁禅,所悟虽亦离言法界,在异生位仍即阿赖耶、异熟识。前六刹那不生,末那我爱执藏暂现。此若执实,虽悟唯心,不悟无性,或入外道。了幻无性,取无性空,不透末后,或归二乘。进悟无性心源含融万法,乃大彻了。

指出一般参禅者破本参见性时,由前六识的流住被截断,所悟只是阿赖耶识,末那识的我爱未破,若执之为自性,虽然能悟万法唯心,而未悟无性,或入外道见。然在凡位欲求顿悟,除了悟此,亦别无真体。故《楞严经》曰:“真非真恐迷”,迷此非真欲别求真,终亦无真可得。纵破重关悟本空无性,若执着于空,还可能归心于二乘。只有进一步破末后牢关,悟无性心源含融万法,才是彻悟。

大师又说:禅宗所悟,即是根本识和前六识的现量心,“此本元的现量心,在见闻觉知未落到第二刹那的独头意识分别上去的时候,若一刹那相应,即是离言说的现量真觉”,即是觉悟心。禅宗法门就是要与这本元的离言说的觉心顿得相应之法。《大乘本生心地观经讲记》中依唯识学三自性解释禅悟:

凡夫眼等前五识和第六同时意识,在各现量缘性境时,不起自他内外分别,清净无瑕,无遍计执──因执有无,皆由于独头意识之功能故。所以,禅宗一面要不离前五识境,而另一面要不落于第六独头,即在六识现量剎那之间,若能智慧相应,则当下虚空粉碎大地平沉,内无身心外无器界。所以众生现行无明,即是诸佛不动智光。

所以宗门人言:“见色闻声,只可一度”。临济禅师云:“无位真人在六根门头放光动地。”永明延寿禅师云:“夫禅宗者,真唯识量,但入信心,便登祖位。”三祖《信心铭》之“信心”,即是此义。

大师又对宗密以灵寂之“知”为佛性的说法进行了批判,指责宗密“不脱知解,不悟诸法离言自性”,谓“心是其名,知是其体,知之一字,众妙之门”,举“知”字即能得心体。古德或斥之曰:“知之一字,众祸之门!”明永觉元贤禅师以真心具空寂与灵知二义,补曰“空寂之知”,宗密取知而遗空寂,不了真心。太虚大师认为此说如理,悟心性具空寂与灵知两个方面,方是佛性:

空寂即无性义,空寂灵知即无性心。即心不悟无性,故成妄执;妄心若悟无性,即契真如。故空即知始是真心。

《答姚陶馥问》指出:所谓见性,即依无分别智了了明见真如性。此所见之真如性虽不落圣凡阶级,而能见之功用,却有浅深。然宗门本意,非以入地为见性,其所谓见性,是不落功勋、不落阶段,只有凡夫众生一念相应,即是见性,不一定要有神通。《答毗陵陈居士问》说:禅宗方法,乃截此非量而得现量,高者入真见道,低者亦刹那暂伏所知。所悟正确与否,须师印证。

㈢、参究开悟的方法及原理

大师指出:禅宗从达磨以来乃至历代祖师,都是用参究的方法以期见性。他总结顿得相应的参禅法大略为三种:

第一,是从最根本的妄执非量里面去死心参究。如探究父母未生以前是什么?死了被火烧了以后是什么?走路的是谁?乃至举止动静的是谁?念佛是谁?假使说的是心,心又是什么?“不断向己躬下参究,务要真知灼见,不能以言说的解释为满足,要生起很深刻很坚强的疑情。

”这不同于念佛或诵咒久而久之所成的禅定。虽然参究到深切的疑情起来,其余杂念都没有了,纯归到疑情里去,也似入定,但因此疑情是要爆发的,有推动力量的,所以不同于平常的念佛、持咒。

有了疑的推动力,所有一切身心世界都归到一念,成为一个大黑漆桶。此时,行住坐卧一切都不知道了。但疑情是不能安立而必要破裂的,所以终必彻底的打破。把一切归之于疑情的疑团打破了,即时打破黑漆桶,顿入大光明界。

第二,后来宗下祖师抓住学人见闻觉知刚发动的时机,用棒喝为之切断,不使落到独头意识去,使一刹那顷顿与本元现量心相应。古人睹桃花、闻击竹而触悟,都是由此。

第三,禅师因学人所执着、所侧重处,深锥痛拶,或于日常视听言动的只语片象中点发,如鸟巢禅师吹布毛悟侍者等。

从这三种顿得相应的法门而悟,就是顿悟。若从闻思修开悟,则是渐悟。

㈣、顿悟的可能性

顿悟是否可能,是学习教理的人对禅宗普遍所怀的一大问题。按通常教理,顿悟都是由渐修而致。法相唯识学更严分修证次第,说加行位菩萨由加行智入真见道的根本智,或由七地入八地,或由金刚喻定无间三昧入如来妙智,方可顿悟法性。

禅宗则不论凡圣渐次,高唱只要有善知识的善巧指导,学者的恳切参究,莫不可顿悟。“无论何人皆可以顿悟,不必要有渐修,这才显示出禅宗顿门的特点。此所谓顿悟的,正是本元的,一刹那相应,当下便是,不落阶位,不落功勋。

”大师指出:与落功勋渐次的如来禅不同,顿悟本然,乃禅宗所谓祖师禅的特点。依通常教理,顿悟似乎不可能,然在禅宗的提倡及所成就的事实,又非是不可能。依平常教理虽然解释不通,然从平常教理上去推论假设,也有可解的道理:比如二乘仅得一分妙观察智的生空智,虽然说不上转得平等性智,然在消极的一方面,末那相应的无明我见,确能伏或断,能伏断恒行的烦恼不起。

又如二乘入灭受想定,在定心时能消极地使第七识的人我执相应四惑不起。菩萨入灭尽定,则人我执、法我执的恒行烦恼都可不起现行。参禅可能顿悟的原理,大师以唯识学予以解释:

禅宗以参究的方法用功,用到得力的时候,一方面不落到独头意识的名言境界,一方面以这种深厚的疑情,专去参究到第七识的无明根上,认真地去参究他打破他。用功用到绝顶的时候,忘生舍命的非常恳切得力。虽此时福慧资粮未曾具足,不能即刻达到初地的自觉圣智境界,可是在一刹那间,能够使独头意识完全不起,第七识恒审思量的我见也得一刹那的暂伏。

这时,六、七二识的非量完全止息,不落昏沉、散乱、无记,惟是明明了了的现量心现起。在此刹那的相应时,岂非本有的离言清净觉心顿得相应?

这顿得相应,仿佛满空乌云中忽然露了一下明月,因无始时来的分别熏习浓厚,这虚空明月倏忽又会被云雾遮起来。虽然只是暂时透露了一下明月,但这总比从未见过的大大不同,因为已真知灼见过了。此法门虽未必先修加行等,也有顿悟而顿得自觉圣智的可能。这是禅宗顿悟法门的特点,与平常教理有所不同。

㈤、透三关与修证位次

禅宗有破本参、破重关、透末后关“三关”的分别,历来有多种解释。大师解释说:破本参,即刹那间顿悟,透露一下而已。以所悟到的心性作本钱,由此伏断虚妄习气,修到了知修行不离本觉、本觉不离修行,则不滞悟境而透出重关了。

工夫进步,用到修、悟相应一致,无功可用,所谓“百尺竿头重进步,十方世界现全身”,就透末后牢关了。《楞严经》三卷末阿难大悟,“返观自身如湛巨海漂一浮沤”,赞佛“销我亿劫颠倒想,不历僧祗获法身”,即破本参境界。

观音从耳根获二种殊胜,即破重关境界。其后由五十五位真菩提路“圆满菩提,归无所得”,即破末后关境界。破本参而不知有重关须破,则易落于天然外道;破重关而不知透末后牢关,亦易安于小乘涅槃。必须透过三关,始可真实达到佛祖的境地。

又以南宋廓庵禅师《牧牛图》解释三关:由参话头引出无漏慧,如寻牛;由无漏慧明自本心,见自本性,破初关,如得牛。以无漏慧对治烦恼,亦名悟后之修证,如牧牛;到烦恼伏而不起现行,如牧牛至牛性驯服,方名破重关。必至烦恼净尽,任运无功用时,方名人牛双亡,亦名无事道人,斯透末后一关矣。

一般而言,可以说参禅者须经如上三关,但若是上上根利智,则一悟悟彻,亦无三关之阶次。

《佛法导言》中以曹洞宗君臣五位及三关,结合大乘菩萨十地判别悟修的位次云:

正中偏,初悟入破初关,犹教下入初地发菩提心。

偏中正,犹初至七地,以空无相慧为宗。

正宗来,彻重关,大用现前,行一切事而不昧菩提心,犹八地。

兼中至,犹八至十地,成熟大悲具方便行。

兼中到,透末后牢关,犹如佛地,至是参学事毕,谓之无事人、闲道人、智慧佛、无碍阿罗汉、大乘须陀洹,及天台宗相似即佛、华严宗信满人、唯识宗顿悟直往菩萨。盖就烦恼任运销落,可同须陀洹等;就断所知障而获平等如实真智,则全同清净法身如来;就成就功德庄严俗智而言,则仅仅是住前菩萨,故亦回向往生西方极乐世界或兜率净土。

宗门、教下,通达无何不同,其不同者,在于下手功夫,教下由解而起观行,禅宗则由疑而起参究。《编阅附言》说:禅宗即心成佛,虽通天台之观行即佛乃至究竟即佛,而以观行即及分证即为多。

《论即身成佛》说:天台名字即大开圆解,“此与禅宗或同或不同:或不同者,禅宗得此位之圆解,或已由行证功夫而当在观行位之上也。”

![反对傅味琴 对傅味琴及其道场的质疑[转贴]](https://pic.bilezu.com/upload/2/b9/2b9ab8018a772c50729e23b6c21b7380_thumb.jpg)