郑樵的简介 刘知几、郑樵、章学诚的史学成就及其异同(上)

中国的史学传统,源远流长。自孔丘据鲁史策书成文作《春秋》、司马迁继承父任写《史记》,而国史始具规模;至刘知几撰《史通》、郑樵创《通志》、章学诚著《文史通义》,而史学始有体系。无论从历史哲学、编纂学或史料学的角度来看,这三位杰出的史学家,都在不同程度上,发展并提高了中国封建社会史学的理论水平,丰富了中国史学史和文化史的内容,把饶有优秀传统的史学推向了当时可能达到的高峰。

今天,从批判地继承历史文化遗产的角度出发,把刘知几、郑樵、章学诚三人对于中国文史学的理论体系,连类并举,辨其异同,进行综合的研究和初步总结,无疑是一项重要的工作。

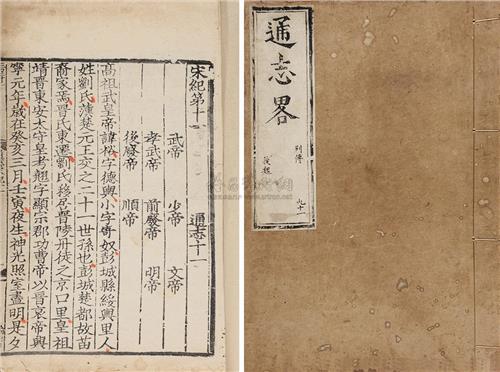

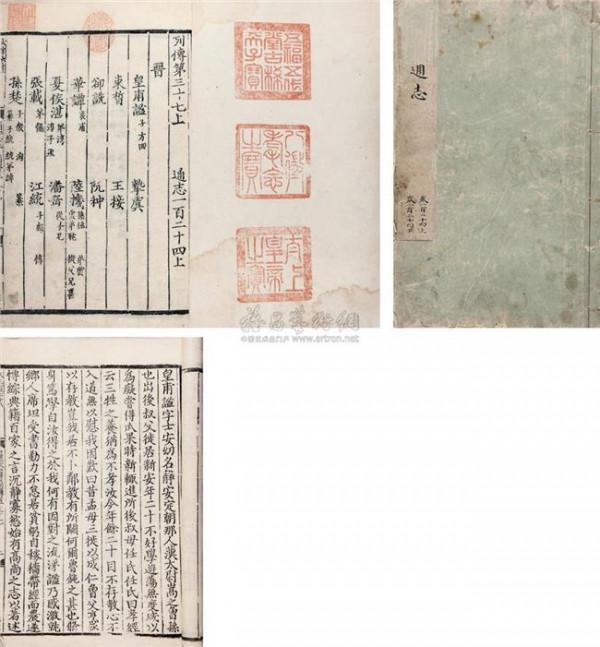

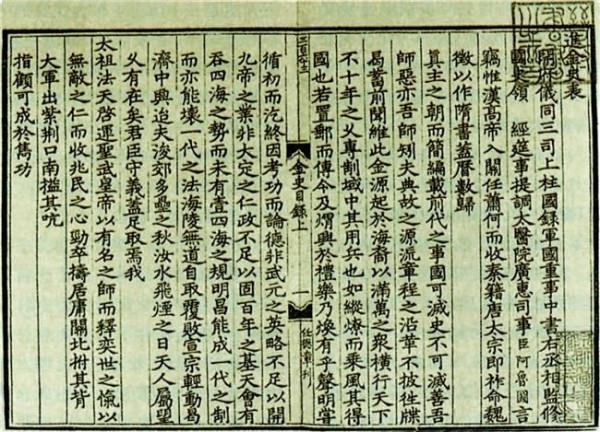

三人中,刘知几不仅是对唐前史学业绩进行全面总结的第一人,同时也是对史学新体系提出建设性意见的第一人,草创之功最巨。过了四百多年,约当南北宋之际,郑樵出来,深造自得,在刘知几《史通》的一定影响下,上承司马迁的通史家风,力矫班固以来断代为史的流弊,发愤著作,肩负起梁武帝《通史》一书所未能完成的使命,独力撰成《通志》二百卷,结合理论和实践,比刘知几的止于“抑扬”,大大地前进了一步。

更五百年至清乾嘉时代,浙东学派的集大成者章学诚应时而出,在考证、义理、词章三派学风的冲击下,追溯古今学术的源流,探索文史著作的规律,针对汉宋学术末流之失,就二千年来中国的学术思想体系、文史类例义法,进行全面深入的探讨,发凡起例,把一些前人所未发的新见解,集中概括于《文史通义》、《校讐通义》两本谨严的著作里,大大地提高了中国的文史研究水平。

他在刘知几和郑樵的文史学批判的基础上,在与当时汉宋学派的理论斗争中,批判吸收,抑扬抉择,扩大了范围,提高了认识,自成体系,远远超过了前人的成就。

三人中,刘知几偏重“史法”,郑樵独具“史识”,章学诚更在“史意”上,作创造性的发挥。换句话,《史通》首创,重点放在编纂学上;《通志》继轨,全力集中在“独见别裁”的义例上;《文史通义》、《校讐通义》则从“辨章学术、考镜源流”的要求出发,扬马申郑,强调历史的整体和长流观点,以建立文史新体系为目标。

必须根据不同的时代背景,学术潮流,进行具体的分析。本文拟采太史公写汇传的体例,把他们三人相提并论,就其文史批判的卓越成就,进行初步概括,并把其中不同论点和前后继承扬弃的关系,略加疏证,作为这一时期中国史学史的提要。

一、刘知几写作《史通》的历史意义

刘知几(公元六六一--七二一)字子玄,唐彭城(今江苏徐州)人。少好《左传》,十七而遍读诸史。二十举进士。三十岁后始交徐坚、吴兢等知名绩学之士。武后长安二年,知几四十二岁,始以著作佐郎兼修国史,迁左史撰起居注。前后领史馆二十余年。《旧唐书·本传》:“子玄自幼及长,述作不倦,朝有论著,必居其职。”

五十岁时,《史通》脱稿。内外共四十九篇。书中提出自己对于历代史学的批判性总结,和对于史局同僚不同意见的辨解,以及对于文史学新体系的建设性意见。

知几在史馆二十余年,主张多不能实行。因此感到“郁怏孤愤,无以寄怀。必寝而不言,默而无述,又恐殁世之后,谁知予者?故退而私撰《史通》,以见其志(《史通·自叙》)。《新唐书·本传》亦云:“始子玄修《武后实录》,有所改正,而武三思等不听。自以为见用于时,而志不遂,乃著《史通》内外四十九篇,讥评古今”。这正是知几写《史通》的主要动机。

其著《史通》,又尝以杨雄《法言》、王充《论衡》、应劭《风俗通》、刘劭《人物志》、刘勰《文心雕龙》自况。批评文史,商榷义例,隐然有建立史学新体系的怀抱。所以他说:“若《史通》之为书也,盖伤当时载笔之士,其义不纯,思欲辨其指归,殚其体统。

夫其书虽以史为主,而余波所及,上穷天道,下掞人伦,总括万殊,包吞千有。自《法言》以降,迄于《文心》而往,固以纳诸胸中,曾不蒂芥者矣。……盖谈经者恶闻服杜之嗤,论史者憎言班马之失,而此书多讥往哲,喜述前非,获罪于时,固其宜矣”(《史通》自叙)。

其所自述如此。《史通》一书对于中国史学的贡献,我想,可以从下列各个方面加以概括:

(一)六家二体,科判得失,对于唐前史学进行全面的总结

对于中国历代史学流派,刘知几首在《六家》、《二体》两篇里,溯其起源,疏其得失,第一次给予比较全面的批评:

(1)以《尚书家》为“记言”的史体,而病其“帝王无纪,公卿缺传,年月失序,爵里难详”;体例不纯,纪言之外,不应另有纪事专篇。

(2)以《春秋家》为“记事”的史体,善排比年月,罗列中外,“莫不备载其事,形于目前,理尽一言,语无重出”;而病其记载挂漏,彰显无定:“论其细也,则纤芥无遗,语其粗也,则丘山是弃”。

(3)以《左传家》为“编年”的史体,美其经以提纲,传以释事,言简而要,事详而博。“传之与经,其犹一体,废一不可,相须而成”(《申左》)。

(4)以《国语家》为“分国”的史体,谓其适于封建割据, 自封建废而史统于一,“于是史汉之体大行,而国语之风替矣”。

(5)以《史记家》为“通古”的史体,善其“纪以包举大端,传以委曲细事,表以谱列年爵,志以总括遗漏,逮于天文地理,国典朝章,显隐必该,洪纤靡失”;而病在“同为一事,分在数篇,断续相离,前后屡出”;“编次同类,不求年月,后生而擢居首帙,先辈而抑归末章”。

(6)以《汉书家》为“断代”的史体,美其“包举”一代,撰成一书, 言皆精炼,事甚赅密,故学者寻讨,易为其功”。

总之,六家中《尚书》记言而不著岁序,《春秋》记事而不详颠末,《国语》国别而不归典式,《史记》代远而不立限断,都不免有其局限;惟独《左传》,“经年纬月,叙时事则铨次分明”;《汉书》纪志表传,举一朝则起讫完具(浦起龙《通释》按语)。

因此得出六家中唯有《左传》编年、《汉书》纪传二体,为“自尔迄今、无改斯道”的结论。开宗明义,提纲挈领。浦起龙说:“《六家》举史体之大全,《二体》定史家之正用”,从这里可以看出刘知几的概括能力与批判精神之一斑。虽然这种批判,在今天已成为史学常识,但在一千二百多年前,知几能够发此议论,不能不说是史学史上破天荒的一件大事。