柯小刚的老婆 【柯小刚】回归生命的学问:给读经孩子的一封信

回归生命的学问:给读经孩子的一封信

作者:柯小刚(无竟寓)

来源:道里書院 微信公众号

时间:孔子二五六七年岁次丙申七月初四日庚申

耶稣2016年8月6日昨天开始写这封信时,夜色渐浓。熬过午夜,天色一层一层亮起来。现在是凌晨五点,键盘的声音已经融入窗外的鸟鸣。这一向,亲人朋友都在劝我“一定要懂得保护自己”,“社会很复杂,触动某些人的利益会有危险”,“你这样辛苦,究竟是为了什么呢?”“明天的讲座不要去讲了,在家里安全。

”但对我来说,只有心安,才最安全。诗云:“泛彼柏舟,亦泛其流。耿耿不寐,如有隐忧。”人最可畏的是内心的疚责,而不是外界的威胁。

回归生命的学问:给读经孩子的一封信拙文《当代社会的儒学教育:以读经运动为反思案例》(点击打开)发出后,读经少年惟生给我写了一封信,诉说了他读经的一些痛苦和迷惘,反应了一些读经方式方法的问题(点击打开《一个读经少年的来信》,另可参考董若岐的信《感恩读经,永远读经,平常心读经》)。随后,我从微信上又看到读经少年黄雨林等五六位同学写给惟生同学的信,叙说了读经的收获和快乐,表示要维护“纯读经”的方法。

几位同学的信写得都很好,充分证明了读经的益处。不过,我注意到,无论诉说痛苦还是快乐,无论反对还是维护“纯读经”,这些同学都不是“纯读经”(3-13岁全日读经,只许背诵)出来的,而是“不纯读经”(读经和大量阅读、感受、思索、对话)出来的。

我怀疑,如果他们是“纯读经”出来的,别说写这么好的信,恐怕连字都不认识几个(很多读经堂主和家长已经披露了很多“纯读经多年但不识字”的案例,点此查看《一线读经教师的反省:纯读经真的可以认字吗?》)。

看了各位同学的信,我一直在思索,如何给大家写一封回信。不是站在惟生同学的角度回复黄雨林等同学,也不是站在黄雨林等同学的角度回复惟生同学。我只能站在我自己的角度,给所有读经的孩子,包括惟生、黄雨林和其他所有读经孩子写一封信。

上个月一直在德国开会、写作(点击打开我在法兰克福的讲稿《现代性吊诡与当代中国的跨文化古典复兴》和在魏玛的讲稿《气化与修养》,实与读经问题深度相关),没有时间做这件事。最近《读经杂志》控告我和其他一些“读经异议学者”(郭齐勇、陈明等学者也都批评过“只读不讲、大量死背”的“读经方法”)“犯了反人类罪”、“该杀”,国学新知又邀我讲读经问题(讲座信息点此打开),所以不得不停下手头的研究工作,写这封信,帮助自己澄清一下思路,与各位读经同学一起思考下读经的意义和方法。

首先,我想说,脱离体制学校,你们这些读经少年是幸运的,也是不幸的。幸运,因为你们较早接触了大量经典;不幸,因为恰恰是在所谓的“读经学堂”,经典被教条化和意识形态化。好在早期的“读经学堂”还没有走向极端的“纯读经”,使你们还有比较自在的生命空间,可以活动、探索、阅读、感受、思考。

牟宗三先生在《五十自述》的第一章“在混沌中长成”中,曾深情地回忆那样的生命空间。春天的扫墓,在沙滩上翻筋斗、“不知不觉睡着了,复返于寂静的混沌”,自己动手做秋千;夏天“东钻西跑、挖土坑、攀树木、穿墙角、捉迷藏”;秋天帮大人收庄稼,“扛、抬、挑、负我都得作”,“感觉劳动收获是一种趣味,作起来很愉快”;冬天“溜冰、踢毽、拍球、打瓦,一切泼皮的玩艺我都来”,晚上听骡马夜归的杂沓之声,感受“生命的苍茫和安息”。

年底看戏,领悟“原始的人情、永恒的人情”、“生命的风姿、人格的风采”,“这是最直接的人格,最直接的生命”。(牟宗三《五十自述》第一章“在混沌中长成”是极优美深情的文字,全文可点击文章底部“阅读原文”链接,进入“道里书院豆瓣小组”阅读。)

这些就是牟宗三先生十五岁以前的教育,生命的教育、生活的教育。用他自己的话说,只有那段时间的生活才是生活,此后都是“生命的耗费”。通观《五十自述》,我们可以看到,牟宗三在每个学术阶段都会不停地回到儿时的生活经验,因为那段经验是他生命的原点,构成了他毕生学问的真正基础,生命的基础。从这个基础出发,不断回到原点,牟宗三的学问才是生命的学问。

牟宗三儿时也上过私塾,但他恰恰不喜欢那一套:“我对于穿长衫的秀才们,三家村的学究们,并不见得有好感。儿时我即感觉到他们有点别扭。九岁入学,读的是私垫。在那二三年间我虽然也好好读书,也怕先生,但我对于这些先生、秀才们,总觉着异样,不自在、不自然。

”我想,那时的私塾幸亏还比较乡土自然,半天读经,半天玩泥巴,小牟宗三还算能读下去。如果那时的私塾也象今天这样高压紧张,功利性太强(求道之难在于,一不小心也可能功利化、工具化,后面还会谈到),每天十小时纯读经,十年“包本”背诵三十万字,我想牟先生可能早就逃学了,今天也就少了一位新儒家大学者。

其实,真正的传统私塾正是牟宗三小时候上过的那种,而不是现在的读经倡导者根据那些刻意抹黑传统的“五四文学”和“新文化电影”里的“专制私塾形象”“复原”出来的样子(他们与“新文化”的区别只在于:“新文化”反对的,我们就赞成)。

阳明先生在《训蒙大义示教读刘伯颂等》文中所写的“古人立教之意”何其相似于牟宗三《五十自述》中所写儿时生活经验,而其所批判的“记诵词章之习”和“鞭挞绳缚”,又多么像今天的所谓“纯读经私塾”:

“古之教者,教以人伦。后世记诵词章之习起,而先王之教亡【今日“纯读”之弊正在此】。今教童子,惟当以孝弟忠信礼义廉耻为专务。其载培涵养之方,则宜诱之歌诗以发其志意,导之习礼以肃其威仪,讽之读书以开其知觉。

今人往往以歌诗习礼为不切时务,此皆末俗庸鄙之见,乌足以知古人立教之意哉! 大抵童子之情,乐嬉游而惮拘检,如草木之始萌芽,舒畅之则条达,摧挠之则衰痿。今教童子,必使其趋向鼓舞,中心喜悦,则其进自不能已。

譬之时雨春风,霑被卉木,莫不萌动发越,自然日长月化;若冰霜剥落,则生意萧索,日就枯槁矣。故凡诱之歌诗者,非但发其志意而已,亦以泄其跳号呼啸于泳歌,宣其幽抑结滞于音节也;导之习礼者,非但肃其威仪而已,亦所以周旋揖让而动荡其血脉,拜起屈伸而固束其筋骸也;讽之读书者,非但开其知觉而已,亦所以沈潜反复而存其心,抑扬讽诵以宣其志也。

凡此皆所以顺导其志意;调理其性情,潜消其鄙吝,默化其粗顽,日使之渐于礼义而不苦其难,入于中和而不知其故。

是盖先王立教之微意也。若近世之训蒙稚者,日惟督以句读课仿,责其检束,而不知导之以礼,求其聪明,而不知养之以善;鞭挞绳缚,若持拘囚【今日“纯读”私塾荼毒儿童身心健康,往往有过之而无不及】。

彼视学舍如囹狱而不肯入,视师长如寇仇而不俗见,窥避掩覆以遂其嬉游,设诈饰诡以肆其顽鄙,偷薄庸劣,日趋下流。是盖驱之于恶而求其为善也,何可得乎?凡吾所以教,其意实在于此。恐时俗不察,视以为迂,且吾亦将去,故特叮咛以告。尔诸教读,其务体吾意,永以为训;毋辄因时俗之言,改废其绳墨,庶成蒙以养正之功矣。念之念之! ”

联系我自己的经历,我没有牟先生那么幸运,因为我的童年在文革后期和改革早期。文革时期,我的家庭备受歧视,小朋友们也欺负我。等到改革的时候,父母到处做豆腐糊口,我也随家辗转播迁。不过,我童年时的乡村虽已不如牟先生的栖霞那么淳朴美好,但天上的白云和山间的野草却同样是儿时最好的伙伴。

我也没有你们那么幸运,可以那么早就接触到经典书籍。我从小没有什么书看,经典没有,闲书也没有。我只有一本字帖,每天用毛笔蘸水在地上写。大概七八岁时的一天傍晚,我在阁楼上看字帖(一家六口人挤在十平米的小房里,我和哥哥们只能爬到低矮的阁楼上睡觉),忽然感觉字帖上的每个字都那么好,不多一点,不少一点,正到好处。

那一刻,仿佛每个字都从纸上跳出来,向我微笑招手,告诉我什么叫做“好”。我激动不已,抹黑爬下梯子(会翻的那种,我小时候经常梦见从梯子上翻下来),跑到豆腐坊找爸爸妈妈(做豆腐要起早贪黑),急于分享我的伟大发现。

然而,等到他们想听我说,我却什么也说不出来,只能看着豆浆的蒸汽在空中弥漫,舒卷,忽而成象,忽而消散。

我后来读到里尔克的一句诗,大概可以描述当时的懵懂感受:“我们只是路过万物,象一阵风吹过。万物对我们缄默,仿佛有一种默契……”(拙文《未名书简》曾引用此句,点击打开。另参拙著《心术与笔法:虞世南笔髓论注及书画讲稿》燕凯序)。

自发的感受力和学习的兴趣,是儿童教育中最宝贵的东西,因为这个东西正是人心与自然万物相契、我与他人相与的可能性基点。《论语》开篇为什么“学”字当头?为什么在“学而时习之,不亦说乎”之后,立刻接以“有朋自远方来,不亦乐乎”?正是因为这一点。

僵硬死板的“分析讲解”、“中心思想、段落大意”自然是最有效的阅读兴趣杀手,但一味不允许理解的死记硬背恐怕更能迅速扼杀孩子的自发感受力。牟宗三先生说得好,真正的“理解”并不是“外延性的解析”,而是带有生命感受的契入。

为了培养这种深度的契入,生命感受、知性解析、精神理性三个层面必须相须为用、相与涵养,相机教学,因为,它们的源头本是一个东西,只是在不同的时候有不同的发用和表现。正如拙文《当代社会的儒学教育》曾讲过的那样,片面的“理性启蒙主义”诚然有害整全心性的养成,但是,刻意排斥理性的蒙昧主义读经方法恐怕也只能养成封闭麻木的心灵。

诚然,儿童有较多感性,教育应以感性培养为主,不宜过多理性讲解。然而,在“纯读经”的理论和实践中,只有简单粗暴的背背背,完全没有感性培养的位置(感性的教育被粗暴地斥责为“西化教育”),所有期待都被付诸“右脑(伪)科学”的“深度开发奇迹”(他们所谓“越是有口无心的背诵,越能深度开发右脑”,不知左右脑也是相须为用、相与涵养的。

截然划分左右的脑根本就不是人脑,而是电脑;截然划分背诵和理解的读经根本就不是读经,而是流水线装配;截然划分13岁之前和之后的人生根本就不是人生,而是“民族文化复兴计划的试验品”)。

牟宗三先生也常常把个人生命和民族文化的生命相提并论。然而,无论个人,还是民族文化,在牟先生那里首先都是一个生命体。生命是需要从容涵养的,容不得病急乱投医的仓皇失据,即使其出发点是为了救助这个生命。在近现代中国的危局中,各派思潮几乎都处在病急乱投医的仓皇失据中,只有熊十力、梁漱溟、马一浮、钱穆、牟宗三、唐君毅、徐复观等新儒家师友们站稳脚跟,从容论学,发挥经义,从文化生命的深层根源出发,思考时代的问题和未来的命运。

以他们为参照系,今天的人们可以非常清楚地看到,各种“病急乱投医”的仓皇虽然出发点是好的,都是为了救中国,但最终却只能导致越来越急迫、越来越激进、越来越极端的生命形态。这种形态虽然跟上了“更快更高更强”的现代性节拍,但终究是不可持久的,只能与全球现代性一起走向灭亡。

如今,当代中国主动回归了文化生命的自觉,想要重建和倡导一种更加健康的人类生活方式,这种生活方式在中国圣人的经典中昭示了几千年,也在中国人的历史中探索了几千年。

在这个时候,重建从容涵泳的学术生活成为学者的时代任务。然而,正是在这样的关键时刻,我们看到了什么呢?我们看到“体制内学者”汲汲于课题和职称,毫无担当;“民间学者”仍然在“病急乱投医”,胡乱担当。今日教育的困境,无论“体制教育”的困境还是“读经教育”的困境,皆源于此。

我非常能理解读“纯读经”倡导者的毅然决然、一无反顾,我也非常能理解为什么会有很多读经家长宁愿离婚(夫妻双方在孩子读经问题上产生剧烈冲突,这种情况非常多见)、变卖家产,也要让孩子脱离体制学校,全日制读经。在儒家网的群里,我看到有人转发一位读经家长的话:

“经是要读的,但经也是要活出来的。只提倡大量读经也是大人的功利心作怪,我们错把自己读经的感受当成孩子的感受了。我们忘记了自己也曾经是个孩子,也有童年。我们以为自己的一些陋习是因为没有读经所致,所以我们悔恨自己那个曾经没有读经的童年。我们信誓旦旦要改变,却找不着北,以为大量读经、只读经就可以改变这一切。”

是啊,在时代的急迫中(以前的急迫是救中国,现在的急迫是新中国,“新”用作动词),我们忘了人是有生命的,文化是有生命的。我们这几代人没文化,文化断了,亟需补课。然而,文化是生命的修养,“恶补”不来,只能“涵养”,徐徐得来;只能自己养,服务外包得不来,灌输孩子得不来。无论个人生命还是文化生命都是“活出来的”,不是工具性地“读出来的”,更不是高强度的十年全日制“纯读经”背出来的。

时代的急迫驱使人“物化”、“工具化”,因为只有工具化和物化才能达到最高效率。无论在过去“救中国”的时候,还是在今天“新中国”(“新”作动词)的时候,这都是可以理解的。然而,无论时代多么急迫,牟宗三和他的新儒家师友们的从容笃定却承自孔孟程朱,以至于未来,永远是士人济世的典范。

在“救中国”的革命事业中,他反对“病急乱投医”的极端激进,在“新中国”(“新”作动词)的文教事业中,他也同样会反对极端激进的“纯读经”、“老实大量只读经”。

革命者和读经者的决绝心态和孤往之勇是令人感佩的,但也是令人惋惜和担忧的。拙文《当代社会的儒学教育》发出后,有位朋友批评我“本是同根生,相煎何太急”,何不成人之美,乐观其成?而上海儒学会的李耐儒秘书长帮我回答这位先生说:“成人之美易,不成人之恶难”,真是深明大义者。

黄雨林同学在尝到解经乐趣之后,曾后悔早年没有“纯读”“包本”更多经典;而牟宗三先生却在回首私塾读书经历时说:“读书固然重要,但我当时似乎总感到有在读书以外超越了读书涵盖了读书的气氛。读书不是唯一凸显的生活,这意识一直维持到现在”(《五十自述》第一章)。

雨林的后悔自然是向道之心的热忱,但也未尝没有功利心的夹缠。如果不是为了刻意捍卫那种连他自己也没有试过的“3-13岁十年纯读理论”(雨林读经时已是16岁中学生),这种功利主义的推导(如果“非纯读”都这么好,“纯读”岂不更好?)是不可能蒙蔽向道之心的。精神的生命没有一段是白过的,即使这一段是“弯路”。

牟宗三先生就走了“弯路”,而且执着地要走“弯路”,必须走“弯路”。生命的道路曲折通幽,峰回路转,风光无限。反之,欲速则不达。这特别是文教的道理、学习的道理。为什么《论语》开篇在学而时习之悦、有朋远来之乐后面接以“人不知而不愠”,恐也在此“曲”的道理。在《五十自述》第一章“混沌的长成”末尾,牟宗三写道:

“学是在曲中发展,不断地学即不断地曲。在不断的曲与‘曲之曲’中来使一个人的生命远离其自己而复回归于其自己,从其‘非存在的’消融而为‘存在的’,以完成其自己。”

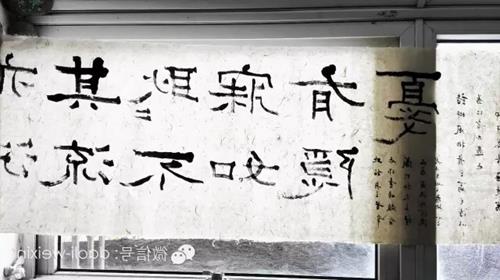

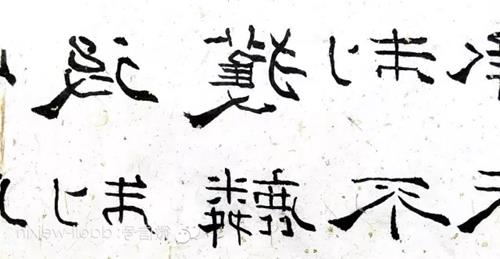

这是我送给朋友何乏笔先生的两幅画:“曲通文质图”(同济三好坞松树写生)和“曲通三统图”(仿吴镇墨竹)。近年常与乏笔先生讨论通三统和文质史观,乏笔从牟宗三得到启发,以为文质、三统皆须“曲通”,故为画此。参《从兰亭到兰溪》及《法兰克福通三统工作坊发言》(点击打开)。

所以,虽然怀着无比的眷恋,少年牟宗三还是离开了他的山村,去到外面的世界读书;虽然怀着对中国文化的深情,他还是勤奋学习罗素和怀特海的《数学原理》、康德和黑格尔的哲学、基督教和佛教的经典。那个混沌的、原初的、直接的生命并没有消失,但必须经过间接的、曲折的路程,才能重新找回(参拙文《春天的心志》对“与点之意”的分析,点击打开)。

对于原初直接性的缅怀是可贵的,但如果被作为粗暴的极端的教条,也是可悯的,乃至可怖的。学院知识人的“博学”诚然是“弯弯肠子太多的”庸俗浅薄,然而,求道的热望如果过于直接,以死士之心和孤往之勇来强推,却也足以灼伤自己和他人,带来灾难。

最后,我想顺便给读经孩子的父母们写几句话:除了生命的自省、自修,没有什么东西能改变自己和孩子的生命形态、生活样式。即使“读经的声音”也没有这个魔力。无论“读经机”的声音,还是您的孩子“有口无心”的朗朗书声(“有口无心”在“读经界”不是贬义词,而是他们追求的“最高读经境界”),都没有这个魔力。

《大学》云,“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”。“纯读”提倡者宣导的“声闻大法”不是儒学。牟宗三没有修过这大法,孔子也没有修过。

《易》云:“复,其见天地之心乎。”读经没有捷径,善复者近之。“复”是“生命远离其自己而复回归于其自己”。多年读经乱象,可能也是“必要的弯路”。但现在应该已经到了回归生命学问的时候。让我们一起努力!