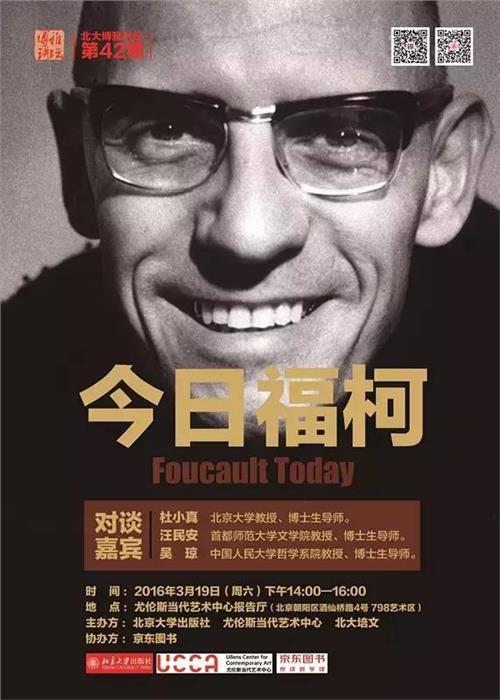

汪民安专栏 专访首都师范大学汪民安教授: 作为社会诊断家的福柯

2016年10月15日,是米歇尔·福柯诞辰90周年。作为20世纪最伟大的思想家之一,福柯的声名和价值在其去世后的30余年间,不仅没有衰退以至被遗忘,反而不断被阐释、发掘和评价。

如今,福柯所创造的概念和理论被哲学、社会学、史学、文学、政治学、法学和艺术等众多学科引述运用,就像嫁接培育的植物一样,已经长成了不可分离的新的肌体。毫不夸张地说,福柯为这个世界提供了一个解释路径、改变了一种思维方式、创造了一种价值观念。

也是在今年,中国最重要的福柯研究者之一、首都师范大学汪民安教授做了一部纪录片《米歇尔·福柯》,以论文式的实验形式系统地梳理了福柯的学术脉络以及思想价值,是一部影像版的“福柯思想评传”。影片收集了中法两国众多顶级的福柯研究者的珍贵影像,以及福柯生前的大量访谈视频。这部纪录片在广州、北京、南京、上海等地举办了多场放映活动,场场爆满,足以说明福柯在中国的吸引力。

而早在今年年初,北京大学出版社还出版了汪民安主编的三卷本《福柯文选》,全方位地展现了福柯思想面貌,有些文章是首次被翻译成中文。站在这样一个纪念节点上,我们需要冷静地思考,我们为什么如此迷恋福柯?福柯为何在中国成为一股热潮?福柯究竟有哪些无与伦比的价值和魅力?

凤凰周刊:福柯去世已经31年了,但仍是世界当红的思想家,他的各种理论被广泛引述运用,仍然具有很强的现实解释力。福柯的思想是如何在世界范围内流行开的?

汪民安:福柯最开始是在美国走红,上世纪七八十年代,他在美国的影响力非常大,后来日本人也开始重视福柯。在中国的情况是,台湾比大陆要早一点,大陆80年代开始有一小部分人注意到福柯,但真正热起来是在90年代后期到新世纪初,那时,福柯在中国的影响达到一个高峰,同时代的德里达、拉康、罗兰·巴特影响力都不及福柯。

福柯的著作有持续的黏性,许多作品已经成为经典。近几年,福柯又重新热起来,因为又有一批新的作品被挖掘出版,包括他在法兰西学院的讲座,这些讲座在福柯去世时都没有发表,2000年前后才慢慢整理出来,它们构成了一个完全不同的福柯。

凤凰周刊:上世纪六七十年代,法国一批左翼知识分子在思想界影响很大,但从70年代末开始,他们的威信或者理论说服力都有所降低,之后像雷蒙·阿隆这样的偏右翼或自由主义知识分子的声音崛起。福柯也处在这个潮流当中,参与了对自由主义的研究和关注,甚至被左翼批评为叛变。你觉得福柯是不是真的转向了?

汪民安:我觉得很多人利用福柯,福柯讲自由主义就是在分析这个东西,他是非常客观的,既没有表示肯定,也没有表示否定。右翼利用福柯,说福柯是倾向自由主义的,但福柯的男朋友是左翼,他认为福柯是为了批判自由主义。左右两方都在把福柯往自己的阵营拉。

福柯肯定不是社会主义者,他对苏联非常不满,对斯大林和极权主义非常痛恨,这是毫无疑问的,《规训与惩罚》里“监狱群岛”的提法,就是受索尔仁尼琴《古拉格群岛》的影响,但也不能说他是自由主义者,准确地说,福柯是无政府主义者,尤其在文化和社会治理方面。尽管他的一些价值观被左派大量吸纳,但他从来没有明确说过自己是左派。

凤凰周刊:也有观点认为,福柯的权力理论发展到各种微观权力,权力是无处不在的,某种程度上也是受极左思潮的影响。你怎么看?

汪民安:当时的法国知识分子,除了雷蒙·阿隆这种明显偏右的,其他人都是偏左的。福柯也偏左,但他不是马克思主义的左翼,他一直跟马克思主义撇清。我觉得很难从左右这种角度去谈福柯,福柯说自己是尼采主义者,尼采是左还是右啊?我们不能用传统的左、右翼概念来描述他。

福柯关于权力的论述,很大程度上也是受尼采影响。当时在法国有两股思潮,一个是马克思主义,把人的主体放在经济关系当中考察,还有一个就是语言学包括结构主义,把主体放在语言和符号中去考虑。福柯说他要做的工作就是把主体放在权力关系当中考虑,所以福柯不是针对左翼或者右翼,他针对的是法国两大思潮。当然,福柯对力的理解还受到德勒兹影响——力不是单纯的力,而是关系当中的力。

凤凰周刊:批评家萨义德曾批评福柯解构太多,而从来没有拿出一个解决方案、建构的东西。你怎么评价萨义德的观点?

汪民安:福柯是一个社会诊断家,他不是要把社会建构成一个什么样,而是要讨论我们这个社会是怎么回事,我们怎么理解这个社会,怎么理解今天的人。事实上,没有一个人的方案能够讲清楚该把社会建设成什么样。现在来看,谁也不知道人会变成什么样,而且按照一个方案就把人搞成另外的样子,基本上也不太可能。从这个意义上讲,福柯是在讨论“我”是怎么变成现在这样的,而不是应该变成什么样子。

凤凰周刊:“怎么变成到现在这样”和“应该变成什么样”,这两种思路有高下之分吗?很多人的概念中,可能还是觉得建构的积极作用要更大一些。

汪民安:乌托邦主义起到过很多负面作用,比如最后变成极权、法西斯主义、独裁,历史上有很多这样的例子。当然有些时候也不好说,历史目的论在欧洲有很悠久的历史,比如,基督教讲人应该进入天堂,黑格尔讲绝对精神,福山讲历史的终结。

大的思想家不会那么简单地讲“应该变成什么样子”,比如,韦伯讲现代社会是个铁笼,他很忧郁——这样到底好还是不好,有好的一面也有不好的一面,谁也不知道今天的发展会把人类带到何种结局。而且,有些东西不是你想变成什么样就是什么样的,比如人工智能,会让生命本身都发生变化,人的概念也将随之变化。

凤凰周刊:福柯时期的法国左派存在两个分支,一个对发生在中国的事情更感兴趣,另一个对美国的事情更感兴趣,而福柯更多的是对美国,为什么?

汪民安:这个问题只能去猜测,福柯也没有讲。福柯是同性恋者,美国的同性恋解放运动肯定会对他产生很大的吸引力,而且福柯是喜欢美国的,他在美国也确实比在法国自由,对于福柯来说,自由很重要。意识形态方面,福柯本身对社会主义尤其是斯大林社会主义没多大兴趣。

福柯很少对中国的文革表态,他从来没有公开支持过,这跟阿尔都塞不一样。当时,法国很多知识分子把文革和毛泽东当成非常重要的事物,福柯很少有公开的资料谈中国,几乎没有,他有兴趣,但他没有来过中国,并不了解。

凤凰周刊:福柯在今天的法国是一个什么样的状态?

汪民安:福柯现在在法国是无可争议的思想家。福柯一直是很有影响的,他1970年就当了法兰西学院的院士,法兰西学院是当时法国最高学术机构。但是学院是比较保守的,他们对福柯也排斥,这是很正常的。但是80年代,法国《读书》杂志有个公众调查——法国最有名的知识分子,当时福柯排第三位,第一位是列维·斯特劳斯,第二位是波伏娃。

今天,不仅在学院之外,在学院之内福柯也被承认。现在到法国去,最有影响的知识分子没有别人,就是福柯。一个标志就是法兰西学院门口的广场命名为“福柯广场”,法兰西学院从古到今这么多精英,广场唯独用福柯来命名,说明福柯已经是最顶尖的了。

凤凰周刊:今天我们再看福柯,他对于中国的意义是什么?

汪民安:单纯从学术上讲,我们要了解西方的思想,福柯是很好的入口,他的讨论涉及整个西方思想史,从古典一直到所谓的自由主义。他有一套全新的说法,跟主流的西方思想史家讲的都不一样。

其次,虽然福柯讲的是西方历程,但是中国的现代社会实际上越来越靠近西方的社会组织形式,福柯的理论剥去历史背景,在今天的中国还是非常有现实说服力。

事实上,没有一个绝对的福柯理论,福柯自己都很难说自己的理论是什么,那些理论可以给我们很多启发,并不是说把福柯理论原封未动地搬过来,我们可以用类似福柯的方式来分析中国问题,福柯理论作为分析工具也是非常重要的。

凤凰周刊:从世界范围来看,有人跨过或超越福柯吗?

汪民安:肯定不能说福柯一统江湖,我们只能说,从影响力和说服力角度,福柯确实有过人之处,非常独特和深邃。

学术也有很多不同的领域和角度,很难去比较,但从综合影响来说,无论同代人还是现在这批人,没有谁超过福柯。福柯毕竟30年前就去世了,思想家也不可能意识到身后的事,我们今天有很多现实问题,只能等待今天的思想家来解答。

如果非要给福柯定一个位置,我认为20世纪有两个伟大的思想家,一个是海德格尔,一个就是福柯。海德格尔当然跟福柯非常不一样,他是20世纪的大哲人,把欧洲哲学传统都集于一身。福柯不是这样的哲学家,他关注的面更广。当然福柯的好朋友德勒兹也非常了不起,他是另外一种哲学系统,跟海德格尔完全不一样。

凤凰周刊:福柯是一个怎样的人?

汪民安:福柯绝对不是一个隐忍、妥协、凑合的人。他有时候很有脾气,有时候会特别敏感,有时候会突然发怒。他年轻的时候在巴黎高师很喜欢打架,跟同学关系相处得不好,还曾在学校拿着刀追砍人。他身上有点那种难以控制的地方,所以会写《疯癫与文明》。

他一方面不妥协,嫉恶如仇,但另一方面人情味又很重,很重视友谊。像这种大哲学家对人性非常了解,他对看不上的人或看不惯的事不会沉默,会奋起抗争。反过来要是对一个弱者,他可能会很友好,他对年轻人也非常好。这并不矛盾,福柯不是冷酷无情的人,他那么严肃或者不妥协恰恰说明他是一个讲情义的人。

凤凰周刊:如果将福柯的学术生涯进行大致划分,一开始是谱系学,探索启蒙时代以来的欧洲,具化落实到监狱、学校、医院、疯人等问题上;后来是知识考古,包括从语言学的角度寻找词与物的关系;再后来又将视野回到古典时期,探索“性”,进入伦理学。现在要结合他新出版的著作,你会如何勾勒福柯完整的学术历程?

汪民安:福柯最早期的著作是他的博士论文《古典时代疯狂史》,是一本非常典型的受尼采影响的书,基本上是为所谓的非理性辩护。通过讲疯子的历史,事实上谈的是理性和非理性的关系,这也是一个讲述欧洲历史的角度。这本书写得非常诗意和文学化,60年代,福柯还写过很多文艺评论,受到过布朗肖、巴塔耶文艺评论的影响,所以,在某种意义上,这可以说是福柯的文学时期。

第二个时期的代表作是他的《词与物》,1966年出版。虽然有很多人喜欢,还有人把它当作福柯最重要的书,但福柯本人对它的评价不高。《词与物》有一点赶时髦,当时法国结构主义讨论了很多语言和符号问题,所以福柯决定写一本这样的书,它的整体框架和思路有很强的结构主义痕迹。

这本书是对当时法国学术潮流的介入,也让福柯加入了结构主义几大巨头的行列,像列维·斯特劳斯、罗兰·巴特、拉康等。另外,1969年出版的《知识考古学》,是对《词与物》的方法论解释,这两本书是福柯比较形式化的作品,没有历史和政治。

第三时期的代表作就是《规训与惩罚》,这本书福柯没有受到法国学界影响,而是受到法国现实的影响,他对当时的监狱问题非常关心,因为有一些人被政府抓起来了,其中一些无政府主义者是他的朋友。在气质方面,《规训与惩罚》和《古典时代疯狂史》是比较接近的,可以视作对《古典时代疯狂史》的一个接续,它们都有尼采的影响。

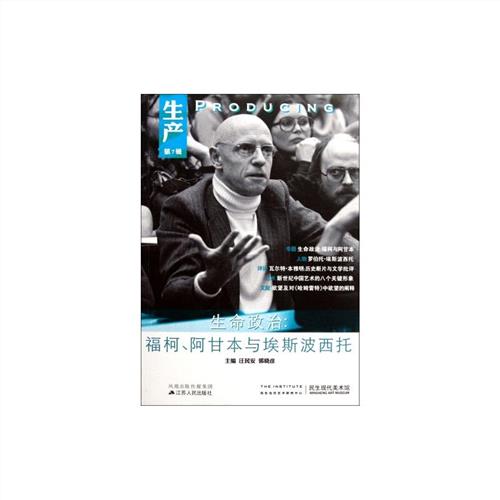

与《规训与惩罚》几乎同时出版的是他的《性经验史》第一卷,第一卷里最重要的是提出生命政治和生命权力,与《规训与惩罚》有些接近,所以福柯70年代主要讨论的都是权力的主题、讨论治理术。这是福柯比较重要和高产的时期,还出版了《安全、领土与人口》《不正常的人》《必须保卫社会》等著作。

第四个时期是开始涉及自由主义,代表作是《生命政治的诞生》,他讲自由主义还是接着讲治理术的历史——他在《安全、领土与人口》里讲十七八世纪的治理术,到了《生命政治的诞生》是讲自由主义的治理术,所以这两本书也是有关联的。他不是为了讲自由主义而讲自由主义,而是因为要讲治理术的历史,不得不讲到自由主义。

他从70年代中期开始思考权力问题,前面讲的是规训权力,接着他又把权力问题拓展,讲生命权力。规训权力还是讲机构怎么控制,生命权力就是讲在国家层面上怎么治理了。70年代末,他进入到另一个古典时期——《性经验史》第二卷、第三卷,还有《说真话的勇气》。《性经验史》第二卷、第三卷就讲到古希腊、古罗马了,应该还有一卷讲基督教的,但没写出来就去世了。