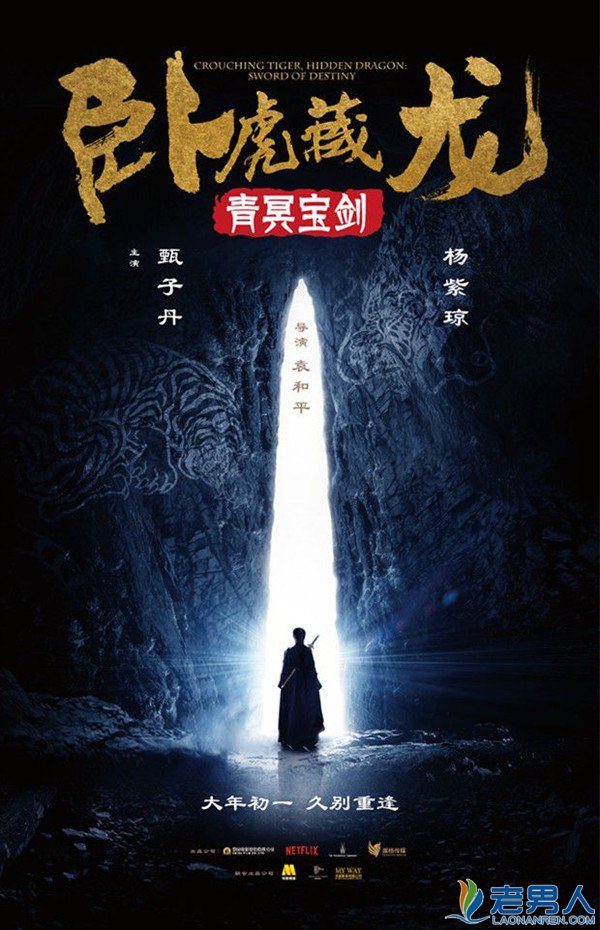

徐浩峰卧虎藏龙 【大侠】《卧虎藏龙:青冥宝剑》:李安的大旗与袁和平的虎皮

《卧虎藏龙:青冥宝剑》并不是《卧虎藏龙》的续集,它只是美国韦恩斯坦公司借助近年来IP热的商机,拉起李安这杆大旗,让袁和平操着生锈的导筒来打造的一张虎皮。它的良心所在是,没有直接取名为《卧虎藏龙2》,所以我们可以将其看作是一部独立的电影《青冥宝剑》,以区别于李安的经典。然而,关于它们之间的比较是不可避免的。

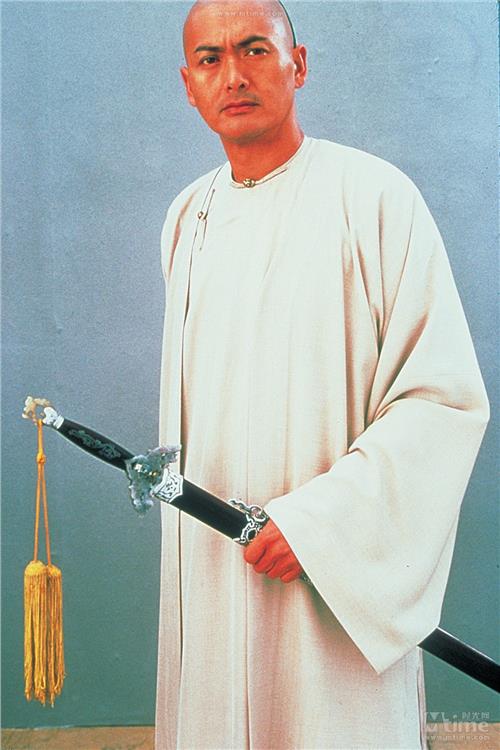

动作片这个大类型所下辖的功夫片和武侠片,是中国电影在世界市场的立身之本,也是外国人理解中国文化的一种符号。功夫片的代言人是李小龙和后来的成龙,打响了最初的名号。而武侠片对外传播的最大贡献者便是李安,他的《卧虎藏龙》除了是唯一一部获得奥斯卡最佳外语片的华语电影外,还长期占据着外语片在北美票房排行榜的冠军位置。但是对于熟悉武侠片的本土观众来说,其片中浓重的威亚痕迹和演员口音,也广受争议。

武侠片的首要特征是对武功技艺的渲染,武戏便是那朵蛊惑观众欲求的花,动作设计的精到与否直接决定了影片的观感,提供了现时的愉悦。而文戏却是承载武戏的花瓶,它决定了影片的格调,提供的是长久的余味。李安的特点就在于,他以自己所擅长的对文戏的把控,化解了或者是容纳了武戏的锋芒,花不再是简单地插在花瓶里,仿若本来就生长于其中。

《卧虎藏龙》里,李安发挥了他此前在《理智与情感》中所传递的细腻复杂神韵,既塑造了玉娇龙这个叛逆的个性化人物形象,又在李慕白和俞秀莲的悲剧爱情上大做文章,营造出东方情感向来的含蓄味道。同时,它还提供了多维的解读途径,比如李慕白对于玉娇龙的赏识和收服,就被看做是道家对于阴阳双修的追求。

影片的武术指导袁和平,以自己在动作设计领域的丰富经验和天才悟性,为李安的文戏思路进行了量体裁衣式设计,将本来作为动作忌讳的威压进行了大胆地风格化改造,反而彰显出艺术气韵。文戏的内敛含蓄与武戏的轻虚空灵形成对比,却又完美融合,正如李安在东方伦理文化和西方律法文化之间的过渡,就连某些发音的瑕疵也貌似文化碰撞的映照。

但到了《青冥宝剑》,只剩下袁和平这只栽花之手在支撑,少了能容载这朵花的瓶子,恰如失去土地和营养,自然显得苍枯无力。影片追随的是好莱坞类型叙事的套路,围绕对于一把宝剑的争夺,建构起正邪双方的对立矛盾,人物的立场鲜明,情节由起因到高潮快速推进,最终以武力比拼的形式解决矛盾,达到制造视听效果和宣扬侠义精神的目的。

故事简单,动作粗暴,主题直白,是这部电影给人的直接印象,它在《卧虎藏龙》的留白和意境面前,自然显得有些肤浅。

作为动作指导的袁和平完成了自己的任务,从片中的暗夜盗宝、客栈群斗、冰上追击到最后的高塔决战,都展现出他的动作设计对于清晰流畅、简练潇洒和紧张惊险的追求,不亚于《卧虎藏龙》给与我们的视觉刺激。尤其是高潮时的塔上决斗,仰视移动运镜中渲染出宏大壮观的场景,人物尽显霸主气势。但这种单纯的粗暴和粗粝化,欠缺了一份《卧虎藏龙》中竹林场景的动静相宜,未能留下供人回味的记忆点。

重要的是,作为导演的袁和平没有完成对于文戏的把控。藏剑与盗剑是影片制造戏剧冲突的出发点,但影片只关注盗剑,却忽略藏剑,造成叙事逻辑的硬伤,也让莫名其妙的观众难以入戏。故事中,孟思昭和俞秀莲重新相遇,补充并扩散了《卧虎藏龙》中的一条隐线,但对于两人重逢后百感交集之情的表达过于简单,以至于孟思昭为了俞秀莲和李慕白结合而自我牺牲的行为,少了让人动容的感染力。

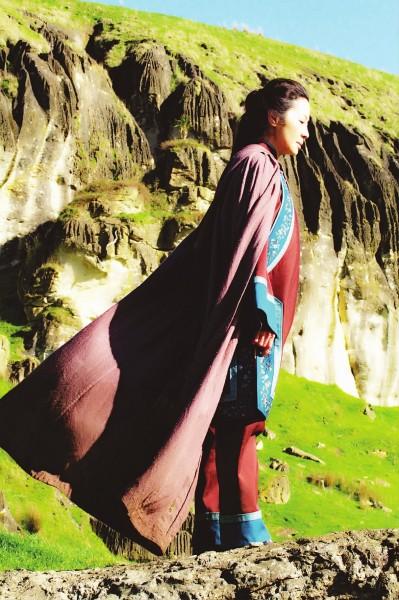

影片把更多的文戏放在魏方和雪瓶这两个年轻人身上,人物性情类似《卧虎藏龙》中的罗小虎和玉娇龙,两位新演员表现不俗,颇具厚重质感,互动中灵气乍现,算是弥补了一些文戏的单调。

《青冥宝剑》多次通过闪回镜头来交代众多人物的背景,以光的明暗进行时间的新旧区分,或者直接进行转述。这种较为粗糙和陈旧的电影语言,类似于说明书的形式,直接将剧情暴露出来,失去了艺术作品本该有的沉郁,自然少了美感。这也是袁和平与李安的区别所在,是匠人与大师的区别。

从当下国产电影的创作环境来看,作为经典类型的武侠片近年来在市场上的份额严重下降,偶尔出现的几部作品也质量平庸,引起观众一片讨伐,例如《太极》、《血滴子》、《白发魔女传之明月天国》等。能够在票房或口碑上引起关注的,反倒是几部剑走偏锋的作品。

王家卫的《一代宗师》沿用的是已在商业上取得成功的《叶问》题材,之所以能够出彩,就在于它以作者导演的情怀解构了商业类型片的古旧套路。《一代宗师》的编剧徐浩峰,执导了同样讲述民国武林的《师父》,凌厉硬朗,又是一种新奇特色。

也就是说,对武侠片的改造必须在其中注入更丰厚的内容,而最主要的便是文化积淀。无论是《一代宗师》的民国还是《刺客聂隐娘》的唐朝,都重新启发了观众对乌托邦世界的想象,人们对于侠义的向往开始向更深层次的文化内核透视。在这种趋势下,单纯营造视听奇观的作品被抛弃是顺理成章的。而袁和平对于《卧虎藏龙》的续拍,虽承接了类型叙事,但忽视文化底蕴,没能建构出新颖风格,还逆反了当下的审美取向,其失败也是可预料的。

《青冥宝剑》本身就是一部借用中国武侠题材的好莱坞中低制作商业片,主要面对西方观众,注定只是正在走向成熟的中国市场的一个过客,功用是填充档期,丰富类型。它踩在李安和王度庐这两位大师的肩上,招摇大旗,鼓噪出短暂的热议喧哗。而对于武侠片的创作,它没能提供借鉴范例,也称不上是一个反面教材。