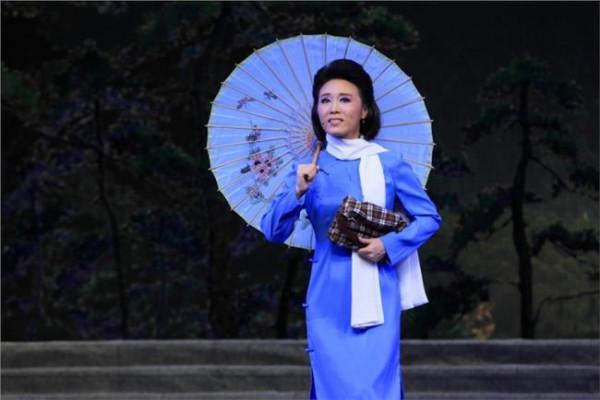

吴亚玲的江姐 我爱我家——吴亚玲的温馨自述

我从小就喜欢唱歌跳舞,1975年,我成了安徽省艺术学校黄梅戏班的学生。 我们班有40多名学生,大家差不多都是十一二岁,又都是第一次离开父母,一到星期六就特别想家,只要有人哭,几乎全班同学都会跟着放声痛哭,哭声惊天动地,那场面真够壮观的。

班里只有一个人不哭,他就是班长蒋建国。每当我们这些小弟弟、小妹妹哭闹时,他就想尽一切办法哄我们,当然他哄得最多的是我。所以后来我和蒋建国结婚时,同学们开玩笑说:“新娘是被蒋建国哄到手的。

” 因为在一个班,我和蒋建国经常一起配戏。记得有一年春天,在排演《天仙配》时,老师让我们把手放在一起,我们涨红着脸死活也不肯,弄得老师哭笑不得,跺脚道:“人小鬼大,该打!” 在一起配戏,蒋建国没少受我的气:明明是我没把戏配好,我却把一肚子火全发在他的头上。

每逢这时,蒋建国总是一个劲儿地给我赔笑脸。有时我凶完了也会良心发现,轻声说“对不起”,他总是温柔、宽厚地笑着说:“没关系,我在家是老大,习惯受气了。

”一句话说得我眼泪汪汪。 记得每年寒暑假,回家的前一天晚上我总是兴奋得睡不着觉,将背包打好,然后静静地坐在床上等天亮。蒋建国总是在这天晚上来陪我,有他在身边,即使一句话也不说,我的心也会变得踏实、宁静。

第二天天亮后,他把行李都扛在自己肩上,送我上火车。 艺校五年,我和蒋建国经常在一起,互有好感。毕业的时候,我们都情窦初开,爱情的种子已在双方心里萌芽。见蒋建国不挑明,我就跟他装糊涂,有时遇到不顺心的事,就对他不理不睬,但他始终热情地呵护、疼爱我。

别的同学跟他打趣说:“老兄,追不到手就刹车吧,别太累着自己。”他总是说:“坚持到底就是胜利!” 和蒋建国正式确立恋爱关系是1984年。

那年我们团去河南演出,休息时,蒋建国邀我到平顶山公园玩。 那天风和日丽,在宁静的公园里,我有意和蒋建国保持距离,表情也是淡淡的,没想到出来时竟出现戏剧性的结局——我和他手挽手兴高采烈地往回走。

他的口才实在太好了,我的那番有关先立业后成家的道理,在他那套似是而非的说辞面前显得不堪一击,我再也不好意思坚持下去,红着脸结结巴巴地说:“我说不过你,我投降。”我心甘情愿地做了他的“俘虏”。 刚结婚那阵子,家务事一般都由蒋建国做,后来他当了领导,又经常出去拍电影、电视,时间不够用,于是就“委托”我替他“全权代理”。

我理解他的难处,心甘情愿地做了“接班人”。但可恨的是,有时候我吃尽油烟、费尽辛苦做好饭菜,满怀希望地等他回来夸我两句时,却左等右等都不见他的人影,气得我接连不断地打他的手机,好不容易把他请回家时往往已是夜里十一二点了。

看着满桌凉得不见一丝热气的饭菜,我委屈得泪水像断线的珠子一样落下来。

蒋建国自知理亏,慌忙拿出扮憨的本领,打躬作揖说:“请夫人息怒。”“请夫人恕罪。”任凭你怎么发火,他总是一副嘻嘻哈哈的模样。唉,真拿他没办法! 有时蒋建国确实是因为工作回来迟了,我心里有气却不好发作,抬头看见他吃菜龇牙咧嘴的难咽状,知道菜做咸了,就故意冷冷地问:“盐放多了?”他慌忙回答:“不多不多。

”一边说还一边夸张地做狼吞虎咽状。看着他那样子,你就是再有气,也忍不住笑出声来。 我和蒋建国在艺术上各有所长,也各有所短。

他的身段比我好,但唱腔不够柔;我的唱腔好,但身段不如他。有时我们在家里关起门来演练,他教我练习身段,我教他练习唱腔,练着练着,就争吵起来,他批评我这动作做得不够到位、那动作太生硬,我恼他一点儿面子也不留,气冲冲地把头一扭说:“我就是这样,不想改。

怎么着?”他见我生气了,慌忙换了温柔的语调说:“我夸大你的缺点,是想让你认清了好改正。你是名演员,我不说你,谁好意思说你呀?”其实我也知道他说得有道理,这话要是别人说,我肯定虚心接受,可从他的嘴里说出来,我就觉得他是有意欺负我。

也许,我真的是被他宠坏了。 我怀孕那一年,剧团为了庆祝莎士比亚诞辰,决定把莎翁的喜剧《无事生非》搬上舞台。

当时剧团考虑我快要临产,对是否安排蒋建国担纲主演有些犹豫,我主动跑去跟剧团领导说:“我的事情我自己会处理好,不要影响团里的正常工作。” 生下女儿后,我在坐月子时受凉得了产后风,躺在床上全身发抖,抖动得床都“咯吱咯吱”响。

在病房里照顾我的大姐吓坏了,赶紧跑去给蒋建国发电报:“亚玲病重,速归。”当时,蒋建国在上海,演出正处于关键时期,剧团领导怕影响演出,暗中把电报扣下了,直到主要演出结束后才拿给他看。

蒋建国接过电报,脸“刷”的白了,双腿直打哆嗦,一言不发地冲出门外,疯了似的奔向车站,一路转了几趟车赶回芜湖。 蒋建国出现在我的面前时,我差点儿认不出他了,他黑了、瘦了,眼睛深陷,满脸疲惫,头发也如一堆乱草,眼睛死死地盯住我。

我也呆住了,怔怔地看着他:“怎么成了这个样子?”他瘫软在地上,喃喃地说:“我急呀……” 那次蒋建国只在家呆了一个晚上,第二天就走了,回上海继续演出。临出门前,他在女儿红扑扑的脸蛋上亲了又亲,我在旁边一个劲儿地哭,弄得全家人都跟着鼻子发酸。

让我感到安慰的是,《无事生非》的演出获得了巨大成功,还受到了文化部的嘉奖。 女儿出生在莎士比亚纪念节那一天,恰巧碰上她的爸爸演出莎士比亚的戏,所以在讨论孩子的名字时,我们剧院的李院长说:“叫莎莎最好,有纪念意义。

”我和蒋建国一听都赞成。 南京电影制片厂筹拍电视剧《严凤英》时,导演和严凤英的丈夫王冠亚找到我,让我出演严凤英。当时莎莎才6个月,我实在舍不得丢下孩子,没去。

拍《狐女婴宁》时,莎莎11个月了,我还是舍不得丢下孩子,蒋建国说:“有我在,你就放心去吧。”后来拍电视剧《这家没男人》,也是蒋建国一个人在家带孩子,他戏称自己是“这家没女人”。

我在外地拍戏一呆就是好几个月,想莎莎都快想疯了,天天往家里打电话,蒋建国把孩子抱到电话机旁,让我听莎莎“咿呀”的奶声。直到我的眼泪不争气地往下掉,蒋建国就笑着说:“莎莎不哭,亚玲不哭。” 莎莎从小就懂事,五六岁就会自己穿衣服。

我和蒋建国经常在晚上演出,出门时把莎莎反锁在家里,让她一个人在家做作业。我和蒋建国半夜回家做的第一件事,就是到莎莎床边亲一亲她红扑扑的小脸。 记得莎莎上六年级那一年,有那么几天,她老是背着我去和她爸爸嘀嘀咕咕的,问她为什么这么神秘,她笑道:“没事啊,跟爸爸说笑话呢。

” 晚上我忍不住“审问”蒋建国,开始时他不肯说,后来经不住我再三追问,才压低声音说:“莎莎准备和同学一块儿给你过生日,想给你一个意外的惊喜。

莎莎让我别说,你可别把我卖了。”我听了又感动又担心,想了想问:“这能行吗?孩子们还那么小。”蒋建国笑道:“能行,你就让莎莎把这场戏演下去吧。” 生日那天傍晚,我演出归来,推开房门,莎莎和她的同学一齐鼓起掌来,我立在门口,泪眼模糊,但见满屋彩纸飘飘,烛光摇曳,桌子上放着一个大蛋糕。

莎莎跑上前来抱着我说:“我发动了全班同学布置房间呢。”我故意问她:“今天有喜事?”莎莎眨着眼睛笑道:“你猜!

”“是你同学过生日?”“不对。”“是你和同学一块儿聚会?”“也不对。”莎莎转身把订做的生日蛋糕端到我面前:“祝妈妈生日快乐!”莎莎的同学也一齐向我祝贺:“祝阿姨生日快乐!

”那一刻,我再也忍不住了,泪水涌了出来。这是我有生以来过得最快乐的生日! 我虽然在家里吃饭的时候不多,但我的厨艺不错,蒋建国和女儿都喜欢吃我烧的菜。空闲时,为了孝敬公婆,我会对莎莎说:“去,把爷爷奶奶喊过来,妈妈今天要露一手。”莎莎和爷爷奶奶感情很好,一听这话,立即蹦蹦跳跳地下楼去。吃饭时,莎莎不停地往爷爷奶奶碗里夹菜,还真是小孝女呢。一家人在灯下边吃边聊闲话,那真是温馨啊!