毛迅与张弦 傅雷为什么与刘海粟绝交?张弦之死成触发点

在那个时代,要想在中国的社会树立起一个美术专门学校的旗帜,实在是一件非常不容易的事情。“美专”刚刚创办那几年,困难大极了!困苦颠沛,冷漠寂寥,根本谈不上外界的同情与帮助,全靠自己硬撑着。……在几乎没有收入的情况下维持一个学校,困难大极了!

后来慢慢好一些,学生渐渐开始多了,但老师也要随着多聘,校舍也要扩大,入不敷出啊。办学校不可能赚钱,运气好,能够少赔一点就不错了。所以说,从办这个学校的头一天起,经费问题就一直逼迫着我,你没有办法不精打细算。

我跟他们每一个老师也是都说明白的,这里只能解决基本的生活,要赚更多的钱,你们要另外去想办法。我从来不骗他们的,都是同他们说明白的。但是有一点也要实事求是讲,他们出去兼职,现在叫第二职业第三职业,我从来不反对,能给的方便我尽量给。

像温肇桐,他本来不过是农村的小学图画老师,我把他请到“美专”来,聘他做教授,有了这个头衔,他再出去找兼职就方便多了。傅雷那天骂我办学商店作风,给老师的工资太低,待遇刻薄。

一个私立的学校,没有任何政府拨款,一分钱一分钱完全是靠自己筹集,当时又正逢乱世,老实不客气讲,能够支撑到最后这个局面已经是很不容易了。“美专”学生伤害傅雷的事发生在1932年11月。

当时学生要罢课,上街宣传抗日,傅雷坚持上完课,两者发生冲突。混乱中傅雷挨了几拳头,后学生中有人出面阻止,风波自动平息。刘海粟强调这件事,本意是为自己开脱,无意中却透露了傅、刘决裂的另一个因素:刘海粟关键时刻明哲保身,不为朋友两肋插刀,令傅雷大失所望。

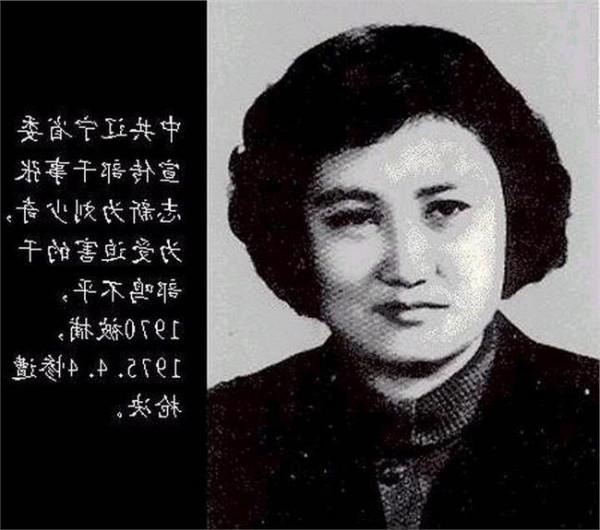

其中傅雷痛骂刘海粟的那些细节,置换到张弦“绘画遗作展览会”筹备会上,正好吻合。张弦之死成为傅、刘绝交的触发点看得出,刘海粟很不愿意承认被傅雷绝交一事。

事实上,在刘海粟后来所有关于傅、刘交往的讲述中,都是情同手足、相濡以沫的故事,其中更有傅雷对他的无限崇拜。从这些讲述中,读者根本无法联想到傅、刘绝交这种事。从维护友情的角度看,刘海粟这样做是可以理解的;但从诚信的角度看,这样做却遮蔽了历史真相,不足取。

平心而论,傅雷对刘海粟的指控或许不无过头之处。作为一所私立美术学校的校长兼老板,刘海粟自有他的难处,有他自己的立场和考虑问题的角度,倒是傅雷,有可能“站着说话不腰疼”。

身份地位的不同,导致了不同的立场和话语逻辑。傅雷终其一辈子,都是一个独立的知识分子,一个坚守书桌的精神个体户。而刘海粟则庞杂得多:画家、老板、文化名流、社会活动家,多种身份集于一身。

正是这种庞杂的身份,加上纵横捭阖的能量,使他在革故鼎新的民国初年大有作为,年仅十七,没有学历,毫无西洋美术知识背景,就办起图画美术学校(上海私立美专前身),在林立的同类学校中脱颖而出,成为一所当时大名鼎鼎的美术学校。

借助“美专”这个平台与天纵之才,刘海粟在中国现代画坛纵横驰骋、声誉鹊起的同时,不可避免受到正人君子的诟病。傅雷指责的待人刻薄的“商店作风”、对张弦之死的冷漠反应,其实是刘海粟的常态表现,不足为奇。

刘海粟并不是慈善家,在他眼里,张弦只是上海私立“美专”的一名受雇的普通教员。然而在傅雷眼里,张弦却是一位能在坎坷潦倒中保持完美人格的艺术家,是他不可缺少的精神“凭藉”。在对张弦的价值认同上,傅、刘的差异之大,不可以道理计。于是,张弦之死成为傅、刘绝交的触发点。