吴文藻的社会学理论与 吴文藻与西方社会学的中国化

吴文藻是现代社会学中国化的积极倡导者和实践者之一,他对社会学学科领域的贡献突出地表现在两个方面:一方面是以独特的述评方式直接引进西方社会学理论,先后发表了多篇著名长文,介绍美国、德国、法国和英国等国社会学主要学派的学说;另一方面,是运用西方社会学原理及其传播方式,分析、研究中国社会的具体情况,形成自己的社会学中国化理论方法体系,并付诸实施,这也是他一生主要的业绩之一。

吴文藻的贡献不仅有力地推动了社会学在中国的广泛传播和发展,而且为新中国的社会学学科的教学和科研奠定了理论和方法的基础,具有深远意义。对此,本文作些粗浅探讨。

一、吴文藻探索社会学中国化的特点

纵观吴文藻探索社会学中国化道路的历程,表现出三个突出的特点:

第一,首倡理论必须和实际相结合,才能使社会学中国化。

吴文藻于1901年出生于江苏省江阴县,1917年考入清华学堂。在清华学堂就读初中时,受到五四运动的洗礼,对社会学思想产生了浓厚的兴趣,开始思考如何救国救民的问题。1923年毕业后,怀着学习西方和教育救国的思想赴美留学,先后就读于达特默思学院和哥伦比亚大学,主攻社会学和人类学,获达特默思学院学士学位和哥伦比亚大学硕士、博士学位及“哥伦比亚大学近十年最优秀外国留学生奖”。

他于达特默思学院开始直接接触西方社会政治思想学说等社会学专业课和基础理论课,其中史帝华讲授的英、美、法、德、意等西方国家的社会学理论对他的影响较大。

在哥伦比亚大学社会学系,他除了学习社会学专业的必修课和选修课(包括法文和德文等课程)外,还师从美国著名人类学家博厄斯(社会学系主任)、本尼迪克特及戈登威煞,并旁听了多种课程,打下了深厚的基础。

从此,他立下了要建设中国自己的社会学的志向。在他那个时代及此前的中国人中,学习过东西洋社会学的还算凤毛麟角,中国社会学理论研究的历史很短,乃是一种变相的外来品,和中国的社会实际完全脱节,这使他感到社会学面临中国化的问题。

因此,他把创建一种能使“社会学根植于中国土壤之上”的理论方法作为奋斗目标,并在他主编的《社会学丛刊》甲集第一种“总序”中,第一次明确地提出:“以试用假设始,以实地证验终;理论符合事实,事实启发理论;必须理论和事实糅合在一起,获得一种新综合,而后现实的社会学才能根植于中国土壤之上”。

吴文藻从事社会学研究的一个重要主导思想,就是要运用社会学原理,研究中国社会的实际问题,寻求解决的方法,改变中国积贫积弱的局面。这一思想反映在他一生的追求中。从参加五四运动游行的那一刻起,他初步确立了学习社会学以报效祖国的志向。

因此,1923年赴美留学时,他选择了主修社会学的学习生涯。1928年学成后,立刻起程回国,立足讲坛,先后就教于燕京大学、清华大学、昆明云南大学、中央民族学院,曾担任燕大社会学系主任和法学院院长、云大社会学系主任和文学院院长、中央民族学院民族研究部“国内少数民族情况”教研室主任和历史系“民族志”教研室主任,立志传播社会学,培养中国自己的社会学人才和研究中国化的社会学理论。

为推动社会学中国化事业在全国的迅速发展,在战火纷飞的抗日战争年代,他倡导大学联合,30年代,南下和同仁们一道发起成立云南大学社会学系,筹建燕大和云大合作的实地调查工作站,成立云南人类学会。难能可贵的是,他在1940年底至1946年担任国民政府国防最高委员会参事室参事期间,仍参与发起和筹建燕大成都分校社会学系,发起和领导成立边政学会,主持《边政公论》的编辑和发行工作,并写了著名的《边政学发凡》一文;推荐陈永龄、李镇去新疆搞教学和研究工作,推荐李有义到拉萨研究西藏的政治制度并去印度考察宗教问题,等等,对中国社会学得以在战争的烽火中继续发展起了重要作用。

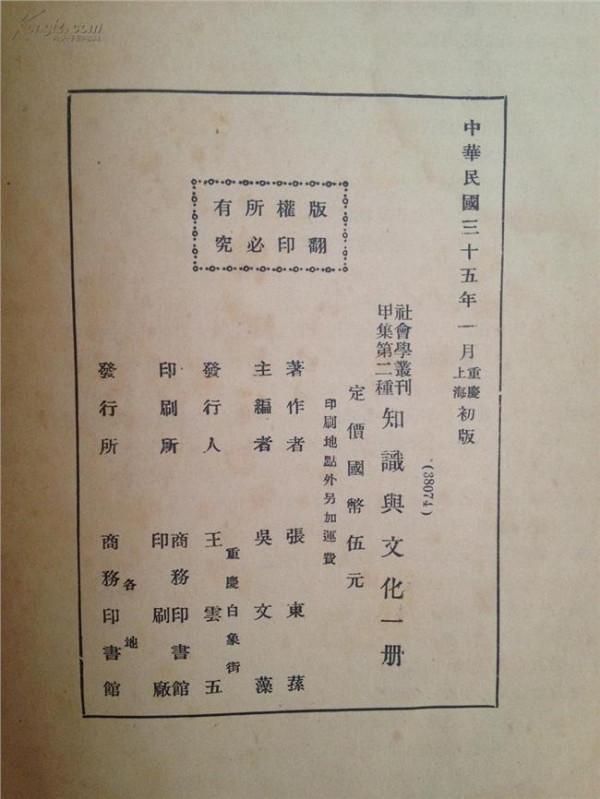

与此同时,他于1943年开始主编《社会学丛刊》。

该刊分甲、乙两种,其中甲集专门介绍健全的社会学理论和方法,乙集专门提供各种正确的实地调查报告。在该刊中,他响亮地提出了把东西洋社会学理论与中国社会实际密切结合在一起的理论和方法,从而使社会学中国化成为全国社会学界的共同追求,为社会学中国化思想的广泛传播开辟了道路。

第二,以培养“突出人才”为要,彻底实现社会学中国化。吴文藻提出,要实现社会学中国化,除了理论联系实际之外,还“必须有了本此眼光训练出来的独立的科学人才,来进行独立的科学研究,社会学才算彻底的中国化”[1](P48)。

他认为,要救国,就必须发展中国的社会科学,而欲建立中国社会科学的基础,“突出人才”是“第一要素”。他说:“若无突出人才,专心攻修,即有充裕经费及完好设备,亦将一筹莫展。”[2](P254)因此,他看到当时的中国社会学和人类学都还属于草创时期,专业人才寥若晨星,就决心“把培养这方面的专业人材作为当时的重点工作之一”[1](P47)。

他以美国教育制度中的通才教育为借鉴,开辟教学改革的新途径,倾毕生精力为中国培养出了一大批社会学通才和专家。

第三,孜孜不倦,终生锲而不舍地进行理论探索。为建设中国化的社会学,他从刚踏入科学研究的大门起,就运用西方社会学原理,写了题为《孙逸仙三民主义学说》的硕士论文,把学到的社会学理论运用于中国社会的实际,探讨中国社会问题。

现仅分析其民族社会学理论体系的形成过程,即可透视其社会学中国化的思想轨迹。他早在哥大读硕士期间,就针对中国是一个多民族的国家,边疆少数民族地区较为落后,国际反华势力及少数别有用心的人企图把国家和民族混为一谈,以此来煽动少数民族闹“自治”、闹独立、闹分裂的情况,运用学到的西方社会学原理,着手研究中国民族理论问题,于1926年发表《民族与国家》一文,阐述民族与国家的关系,指出“民族者,里也,国家者,表也。

民族精神实赖国家组织以保存而发扬之,二者不能分割开来”[2](P35)。1933年,随着日军侵略中国的加紧和东北的沦陷,内蒙古问题严重。他亲自到蒙古族中调查,发表《蒙古包》长文,提出蒙古族存在的问题以及解决的方法。

即使在国民党政府给他高官厚禄期间,他仍坚持民族社会学理论的研究,并于1950年毅然辞掉国民党“政府”驻日代表团代表等一切职务,绕道回到新中国,继续从事民族学研究和教学工作。

在中央民族学院工作期间,他为中国民族学科研工作的发展制定了许多战略设想。特别是在1957年被错划为右派以后的20多年逆境中,他仍然勤勤恳恳、踏踏实实、力所能及地研究西方社会学理论和搜集整理民族学研究资料。

中共十一届三中全会以后,他虽然已是80多岁高龄的老人,但仍孜孜探求,相继撰写了《英国功能学派人类学今昔》(1981年)、《战后西方民族学的变化》(1982年)等文。由此可知,吴文藻是倾毕生精力探索社会学中国化的道路的。

![>吴文藻败类 [吴文藻]中国社会学、人类学家](https://pic.bilezu.com/upload/7/fe/7fe50ab010d1a4d34d407c76921ebd8b_thumb.jpg)