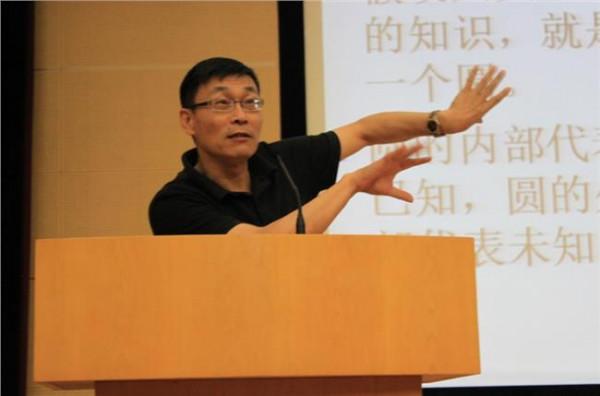

周晓虹医生 大师声音 | 周晓虹教授在2016级研究生开学典礼上的入学教育报告

我们说社会心理学是现代社会科学中最富有魅力的学科之一,理由当然可以列举许多,但我觉得最重要的原因还是社会心理学家既是人类社会行为的观察者,同时又是社会生活中的行动者。

我们完全有理由相信,正是这样一种双重角色,使得社会心理学家既是一种现代职业或谋生手段,同时又是一种独特的生活方式——因为他对人类社会行为的动力及其规律有着清醒的了解和认识,他的行为及其结果就不可能不受到这种了解和认识的影响。换言之,对行为的领悟常常支配着他自己的行为,这不能不赋予社会心理学家自身的行为以独特性。

正如美国著名社会心理学家埃利奥特·阿伦森在其自传《绝非偶然》中所言,每一位杰出的社会心理学家都生活在社会的激流之中,他们醉心于研究每个人是如何受到社会生活的影响和改变的,而他们本身也最为充分地体现了这种影响和改变,这使得他们的人生对普通人充满了巨大的吸引力,他们对人类行为的关注,使得他们本人的行为看起来尤为浓墨重彩、特立独行。

尽管阿伦森最终成为一名杰出的社会心理学家“绝非偶然”,但如前所述,我在1984年选择社会心理学作为自己一生的志业时却纯粹是一种“偶然”。不过,这一偶然的机遇却是我学术生涯的一个重要节点,它决定了我后来所走道路的必然方向。

就是在南开,短短几年内,我逐渐有了一些社会学的感觉或意识。这种社会学的感觉和意识,当然还不是米尔斯所说的那种社会学想象力,即将个人生活的困窘放在宏观的社会背景或环境下探讨的能力,而主要是社会学在切入人类社会行为研究时与心理学的差异。

也就是说,心理学往往关注个人;而社会学则不同,它所关注的是群体,是群体间的交往或互动。在社会学家看来,在个体的社会心理之外,一定还存在着表征群体心理性质的某种东西,而个体的社会心理在某种程度上是由这种东西所决定的。

上述感觉或意识的形成对我后来相当一段时期的研究极有帮助,因为它促使我在国内最早提倡从社会学的视角从事社会心理学研究,而当时整个中国因为社会学曾经被取消了近30年,在1978年改革开放后进入社会心理学的研究者大多具有心理学背景,所以整个社会心理学界弥漫着心理学的倾向。

事实上,我刚进南开大学社会学系时,也具有浓郁的心理学倾向(比如,1984年我的第一篇学术论文《论手势在思维发展中的作用》就发表在《心理学探新》杂志上)。

为此,自硕士毕业一直到1990年代初的那些年里,我花费了许多时间进行社会心理学的基础理论研究,尤其是阐释社会学和文化人类学对社会心理学的贡献,先后出版了《现代社会心理学——多维视野中的社会行为研究》、《现代社会心理学史》、《西方社会心理学理论流派》和《现代社会心理学名著菁华》四本著作以及诸多论文。

可以说,直到现在为止,我所提出的社会心理学是有着社会学、心理学和文化人类学这样三条坚足的金鼎的观点在中国社会心理学界还有着较大的影响,它在相当程度上促进了社会学家们从非还原论的视角出发,在群体和社会的层面讨论中国人的社会心理和社会行为。

不过,1993年也就是我写下“社会心理学家是一种生活方式”的学术格言后,我虽然仍然坚守在大学校园中,但研究兴趣却开始发生了变化。

学术兴趣的转向和攻读博士学位有关。那时学校提倡年轻教师攻读博士学位,但鉴于当时只有北京大学和中国社会科学院招收社会学博士,我1987年硕士毕业后到南京大学任教,再北上攻读博士有些麻烦,于是就选择了与社会学比较相近的中国近现代社会史方向,跟随蔡少卿教授攻读博士学位。

虽然蔡先生对我没有什么特定的要求,尤其在研究领域的选择上更是尊重我自己的意愿。但是,此时毕竟学的是中国近现代史,即使为撰写博士论文考虑,先前的学术兴趣也不能不发生一些改变。

考虑到在社会史发展历史上做过突出贡献的法国历史学年鉴学派的创始人吕西安·费弗尔一直提倡对一个社会的主观意识或心理构成的研究,并为此创用了心态史(Histoire Mentalites)的概念;加之我硕士时的导师费孝通教授此前一年即1992年在香港中文大学讲演时,回顾自己一生的研究历程时也感慨,以往我们对中国农民的研究还主要限于人文生态的层次,忽略了社会心态的层次,并且表示愿在有生之年为“心态研究做一点破题和开路的工作”;

于是我决定在自己的硕士专业和博士专业之间做某种对接:也就是说,以近代以来中国农民的社会心态的变迁为题,探求其间的从传统到现代的嬗变。

1997年,以苏州昆山的周庄镇和温州乐清的虹桥镇为比较研究个案写成的《传统与变迁——江浙农民的社会心理及其近代以来的嬗变》(三联书店1998年版),不仅是我此前以社会心理学理论为主题和此后以社会学理论为主题发生微观向宏观转向的一个节点,而且也是我从单纯的社会心理学理论研究转向中国社会的经验研究的一个节点。

在完成这部博士论文之后,我就去哈佛大学费正清东亚研究中心跟随裴宜理(Elizabeth Perry)教授做研究。

在美国,一开始,我用周庄的资料完成了裴宜理教授“派给”我的任务——撰写了长达3万字的《中国农民的政治参与——毛泽东与后毛泽东时代的比较》一文;后来看到哈佛的社会学资料颇为丰富,我又受到丹尼尔·贝尔和傅高义(Ezra Vogle)两位社会学大师的激励,就依靠时任哈佛-燕京学社社长杜维明教授给我的研究经费,开始大模大样撰写起三卷本的《西方社会学历史与体系》一书的第一卷“经典贡献”。

虽然自2001年担任系和学院的行政工作后俗务缠身,更因为我在此后10年中一直忙于“文化反哺”研究和相关著作的撰写,《西方社会学历史与体系》的后两卷一直没有写出,但是因为2005年后承担了国家社会科学基金重大招标项目“国外社会建设理论的比较研究”的缘故,对理论尤其是西方社会学理论的思考其实从来就没有停止过,后来我出版的《理论的邂逅》的文集,也显露了我与社会学和社会心理学理论相邂逅的学术轨迹。

如果说南开大学的求学经历赋予了我对社会心理学的学术认同,那么这一次攻博的经历以及哈佛大学的访问开始赋予我对社会学理论和中国研究的学术认同。

这样,从2000年5月回到中国后,我不仅在当年的9月就为博士研究生开设了当代中国研究的课程(估计这也是中国学界最早开设的这类课程)并随后撰写了一系列相关的论文,而且在第二年又开设了经典社会学理论的课程,社会学理论与中国研究成了我学术转向后的两个主要的思考脉络。

不过,即使如此,我也并没有放弃社会心理学,对社会心理学依然有着浓厚的兴趣。这是因为我在这一领域投入过许多精力,在这方面也形成了比较好的知识背景,所以事实上我一方面摆脱不了社会心理学的影响,另一方面在处理诸如社会结构等宏观议题的时候,也常常会发现自己功力不逮,不如面对社会行为或社会心理这类微观议题时驾驭自如。

为此,我一再申明,在未来的研究中,除了继续保持对社会学和社会心理学理论的兴趣外,在经验研究中,我将主要研究与中国体验有关的那些微观议题,而将中国经验留给那些对宏观制度变迁有兴趣、也有驾驭能力的学者。

一个人不仅应该做自己想做的,也应该做自己能做的。从这个意义上说,我确实没有放弃社会心理学这个最初引导我走上学术之旅的富有挑战意义的论域,我也因此对此生继续做一名具有自己独特的生活方式的社会心理学家深怀认同。

事实上,在2015年出版的另一部列入“国家社会科学文库”的个人著作《文化反哺:变迁社会中的代际革命》中,我继续毫无保留地表达了自己对人类行为或社会心理学的研究兴趣。说到底,那部著作就是一名随中国的改革开放和中国社会学重建成长起来的本土社会心理学家,对我们这个急速变迁的社会所出现的巨大的代际差异所做的一次系统发声。

随着年龄的增长,近年来我常常会有莫名的焦虑。简单说,马齿徒增,然现实却离心中的大志似乎越来越远。

2015年,在《文化反哺:变迁社会中的代际革命》一书出版后不久,我在几所大学的讲演中面对学生们“三十年磨一剑”的称赞,却从心底里发出无比悲凉的绝望之感:想想在这个大变迁的时代有那么多值得研究的议题,但每个研究都要花费你几年、十几年甚至几十年的光阴,如此“以生之有涯,对知之无涯”不能不使人惆怅万千。

现在,几十年过去了,看起来热闹,其实回头想想却没做什么,借用汉代蔡邕所言“事轻葭莩,功薄蝉翼”表达此刻的感受,就真的不是一句谦辞。

60年快过去了,整整一个甲子,我的前半生过得虽然算不上成功,但却生动有趣。感谢我们伟大的时代和迈向进步的变革,它给了一个从小喜欢读书的人放眼看世界的机会,也使得一个从小羞涩的学生成为落落大方的学者。