熊庆来之死 熊大缜与赵九章之死

赵九章十分重视气象学的现代化建设。50年代初,他通过大量的工作和研究,及时提出气象学要数理化、工程化和新技术化,并在工作中贯彻这一指导思想。这对我国气象学的现代化有重大的指导意义。

50年代初,计算机的问世使天气预报从定性向定量化的发展具备了条件,由于赵九章培养一批科技力量,当我国第一台计算机出现后,数值预报研究和业务就开展起来了,为60年代末我国正式发布数值预报奠定了基础。

根据国家建设的需要,赵九章不断开拓新的研究领域。

海潮观测研究对于我国国防和经济建设具有重大意义,但在当时却是空白。50年代初,赵九章亲自指导开展我国海区海浪及波谱的研究,研制出观测设备和一整套观测分析仪器,为认识我国海域的波浪特征,开发海洋资源作出了贡献。

赵九章是中国人造卫星事业的倡导者和奠基人之一。他积极促进空间科学发展。从50年代后期开始,赵九章以极大热情投入我国空间事业的创建工作。

1958年,赵九章是中国科学院地球物理研究所二部的主要技术负责人,负责卫星研制的各项准备工作。同年10月,他提出“中国发展人造卫星要走自力更生的道路,要由小到大,由低级到高级”的重要建议。三年困难时期,赵九章及时调整发展计划,把主要力量放到投入资金和人力较少的气象火箭,逐步开展其他高空物理探测,同时探索卫星的发展方向。

60年代初期,中国科学院成功地发射了气象火箭,箭头仪器舱内的各种仪器及无线电遥测系统、电源及雷达跟踪定位系统等,都是在赵九章领导下由地球物理研究所研制的。

他们还研制了“东方红1号”人造卫星使用的多普勒测速定位系统和信标机。

1964年秋,赵九章不失时机地向国务院提交了开展卫星研制工作的正式建议,引起中央的重视。

1965年3月,中央批准中国科学院提出的方案。紧接着,负责实施人造卫星发展计划的651设计院成立,赵九章主持科学、工程技术方面的工作。他对中国卫星系列的发展规划和具体探测方案的制定,对中国第一颗人造地球卫星、返回式卫星等总体方案的确定和关键技术的研制,起了重要作用。

这项研究1985年获得国家科技进步特等奖。

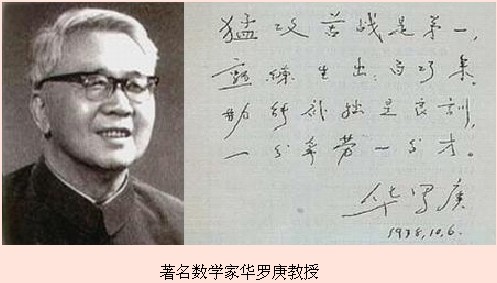

赵九章是中国动力气象学的创始人。

1945年,他首次在世界上提出行星波斜压不稳定的概念。这是现代天气预报的理论基础之一。1946年赵九章在芝加哥大学作这一学术报告时,引起国际气象学家的高度重视。在气象学发展史上公认“公元1946年,中国赵九章提出行星波不稳定概念”。

赵九章是优秀的科学家,也是热心的教育家,培养了众多的科学人才。他勤于治学,也热心育人,我国许多著名气象学家都受过他的指导。

但是,赵九章未能等到1970年4月24日那一刻。

当中国第一颗人造卫星上天时,这位651卫星设计院院长、为“东方红1号”上天作出过巨大贡献、享誉国内外的卓越科学家,已于一年半前含冤去世。

赵九章死于“自杀”。

赵九章是国民党元老戴季陶的外甥,并做过戴的机要秘书。他若要走仕途,自然前程不可限量。但他不愿做官,一开始便选择了追求知识的道路。他看不惯国民党官场的腐败,与戴季陶时常发生矛盾,后来便离开了国民党机关。

他靠自己的才干,先是考上清华大学物理系,毕业后考上公费留学,与蒋介石次子蒋纬国一同去德国攻读气象专业。他只用3年工夫便获得博士学位。凭他的社会关系和自身的学业条件,完全可以继续留在国外发展。

可他还是选择了自己的祖国。

赵九章是1966年10月“靠边站”的。但是,他几乎没有一天不关心人造卫星。叫他反省,他想的是人造卫星;叫他汇报思想,他谈的是人造卫星;叫他关起门来写检查,他在纸上反复论证的还是人造卫星。

1967年,中国科学院“造反派”开始夺权,赵九章自然首当其冲。他所有的权利统统被剥夺殆尽。文革带给他的,除了学习班,便是白天夜晚没完没了地充满野蛮与疯狂的批判和斗争――因为他是戴季陶的外甥,是蒋经国的同学和表哥(蒋纬国的生父是戴季陶)。

他有生以来几乎没逛过大街,现在每天他都被押到大街上游逛一趟,而且脖子上还要挂一块大牌子,上写“反动学术权威赵九章”几个大字。

等游街完毕,再回到科学院接受批斗,然后晚上还得赶写检查和交代材料。每次批斗,他都必须低头弯腰,老实认罪。可他不肯低头,不肯弯腰。再说人老了,腰又有病,也实在弯不下去;即便弯下去了,也无法达到造反派规定的标准。

于是,造反派使用烟头烫他的腿,烫他的腰,烫他的嘴,直到烟头烫灭了,他的腰还是没有弯下去。

随着时间一天天过去,批斗一次次升级,每每被强迫坐“喷气式飞机”。他脑子里原有的那个“也许过一阵子形势就好了”的念头渐渐打消,随之涌出的是一种从未有过的迷茫和惆怅。

刚开始,他不时还能打听打听第一颗人造卫星的研制情况,到后来,他连打听的权利也被剥夺了。于是,一种莫大的焦虑、空虚和失落一并向他袭来,使他每日陷入深深的痛苦之中。

就在这时,他想起了一个老朋友:外交部副部长乔冠华。他想给乔打个电话,问问知识分子政策是不是变了?然而,他怎么也查找不到乔的电话号码。

他不死心,就白天夜晚地回忆,无论是吃饭睡觉,还是挨批挨斗,甚至是蹲厕所,他也忘不了对那个仅有4个数字的电话号码进行一遍又一遍的回忆。也许是连续批斗对他脑子的刺激太大,这位能让地球在脑子里翻滚的科学巨匠,最终也没把4个简单的阿拉伯数码准确地回忆组合起来。

赵九章不死心。当时他最渴望知道的,是党对知识分子的政策。利用一次打开水的机会,他悄悄找到一直跟随他工作了十几年的研究员邓增昆,让邓尽快帮着查找乔冠华的电话。

可邓增昆回去后使出全身解数,也依然没找到那个电话号码。邓无奈地将这个没有结果的结果告诉了他。

从这时起,赵九章开始了痛苦的失眠,亦开始了石头般的沉默。

但他对党的知识分子政策,依然怀着一线希望。

他无论如何也不愿相信,一个国家的知识者,怎么就可能永远是个“罪人”?

这一时期的赵九章,尽管身为651卫星设计院院长,可所有会议和科技方面的活动,他都不能参加了,有关人造卫星的研制工作情况,他无权过问,涉及到第一颗人造卫星方面的信息,也一律对他实行封锁。

但他无法忘记人造卫星,只要一想起美苏卫星接连上天,想到毛主席“我们也要搞人造卫星”的号召,想起两年前自己在最高国务会议上所作的《关于发展我国人造卫星》的发言,就激动难抑,潸然泪下。

同时,他也无法忘记那些同在一起研制第一颗人造卫星的专家。他深感自己已力不从心,爱莫能助,便把搞卫星的希望寄托于他们身上。

因此,他对每个卫星专家和火箭专家的命运,总是格外关注。他们之中任何一个稍有一点不祥风云,都会令他揪心不已,焦虑不安。尤其对卫星设计院的技术总体负责人钱骥的命运,他更为关注。可文革开始不久,他便与钱骥中断了正常的工作联系。

开始还能有机会接触一下,偶尔也能见到一眼,可后来连影子也见不着了。他为此十分着急。

一天,他终于逮住个机会,托人悄悄给钱骥捎去一张纸条。为怕钱骥因此受到牵连,他不得不用德文来写这张纸条,其意图只有一点:希望钱骥能尽快告诉他哪怕是一点点关于第一颗人造卫星的研制进展情况。

然而,这张书写着漂亮德文的纸条却石沉大海。

本来沉默的赵九章变得更加沉默了。

他当然无法知道,这时的钱骥也已陷入了与他同样无奈的命运之中。

1968年春节刚过,赵九章就被押送到北京郊区的红卫大队劳动改造。造反派在他脖子上挂起一个大牌子,上写:“打倒资产阶级反动学术权威赵九章!

”然后再在上面打上一个大黑叉。在押送途中,由于牌子重达十几公斤,而套在脖子上的又是铁丝,故他的脖子很快便被勒出道道血槽。加之他年事已高,体弱多病,所以行走起来极为吃力。