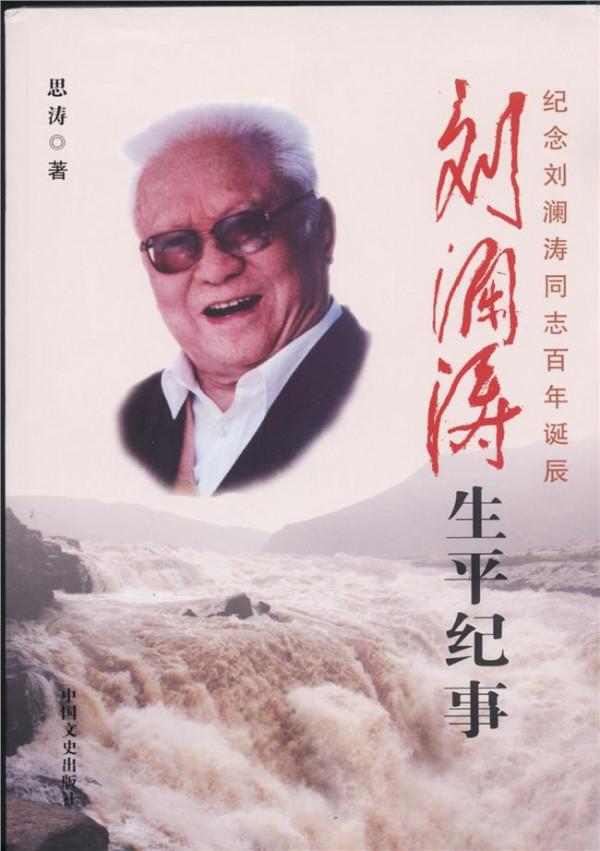

刘海粟刘蟾 刘蟾:父亲刘海粟的悲欢五十年

他们一走,我赶紧跑上楼,只见爸爸躺在沙发上正喃喃自语:“破‘四旧’是没错,可我这里都是文物啊!你们可以封,可是不能烧,不能撕啊!”妈妈一边默默地收拾清理现场,一边安慰着爸爸:“这也是没办法的事。”

爸爸心疼那些书画,在红卫兵抄家的时候,悄悄嘱咐哥哥,让他打电话给市政府,希望这批文物能得到保护。后来也不知是政府派的人还是外头的相关人物,总之来了一个陌生人,大声喊:“红卫兵冷静一点,那是文物,不是‘四旧’,大家需要冷静处理。”情况似乎有所好转。

我哥哥那时血气方刚,一把推走一个红卫兵,砰一声把书房门给关上了。事后,爸爸亲自打了个电话给他的一个学生,似乎是博物馆的一个头头儿,希望他们能将家中剩余的书画转移走,保护起来。

于是,过了没多久,中国画院就派人来“抄家”了,将爸爸妈妈整理好的书画一箱箱地搬走。“文革”结束后,这批书画陆陆续续地还了回来,如今都在上海的刘海粟美术馆里收藏展示着。

除了字画,在“文革”中遭殃的还有大量的书信。爸爸那时结交了不少知识分子和文坛名流,像蔡元培、康有为、徐志摩等,都经常和爸爸有书信往来。有时周末晚上,爸爸还会请他们一起来家里吃饭喝酒。做得一手好菜的妈妈会亲自下厨。其中,复旦大学的王造时夫妇是“搞政治”的教授。就因为这个,有人就举报爸爸他们,说他们常常聚会,搞“反革命集团”。于是红卫兵就来抄家,那些珍贵的书信就被一麻袋一麻袋地运走了。

“文革”初期,爸爸妈妈就遭到了隔离审查。爸爸被押在客厅,妈妈则被关进卧室。妈妈的个性十分淡定开朗,就算吃尽苦头,她也有办法苦中作乐。

有一天,造反派把我们家的一个小方木凳翻过来四脚朝天,叫妈妈跪在上面。然后,还要她双手举着砖头一样厚重的西洋画册交代问题。跪了一阵子,妈妈的膝盖已经疼痛难忍。她灵机一动说要上厕所。经过几次抄家后,我们家的东西已被翻得乱七八糟了,很多衣服袜子就胡乱堆在厕所里。

于是,妈妈就将这些织物绑在膝盖上。刚绑好一只腿,造反派就在厕所门外喊开了:“怎么还没好啊,快点快点!”“好了好了。”妈妈答应着出来。过了一阵子,她又借上厕所的名义,将另一只腿的膝盖也保护了起来。

我们家靠近复兴公园,公园里一直在播放《大海航行靠舵手》之类的革命歌曲。妈妈被审查,她实在想不出有什么需要检讨的,索性开始听歌学歌,不一会儿就能哼哼唱唱了。因为妈妈唱的是革命歌曲,造反派也拿她没办法。

大概审查了两个星期,造反派看我们家实在是没东西可抄了,也查不出什么名堂来,准备撤离。走之前他们说:你们家就四个人,用不着住那么大的房子,你们在客厅打个地铺就可以了。于是,家里的其他房间都贴上了封条,只在客厅里留了一张八仙桌、四把椅子和四个铺盖卷。这就是爸爸、妈妈、我还有大妈(张韵士)四个人所有的家产了。

大妈文化程度不高,人又懦弱,这段日子她可吓得不轻。记得一天半夜,几个红卫兵突然咚咚咚敲门要进来。我们开门一看,就是弄堂里的几个中学生。学生们凶狠地说:“钱有没有?快拿出来!”就和现在的小流氓没什么两样,边叫边要把爸爸从地铺上拉起来。

妈妈赶快说:“老人有病起不来。”当时,我赶快让大妈坐在一张椅子上。红卫兵用皮带抽打椅子,她吓得腿都软了,屋子里就听到椅子木头腿被摇晃所发出的咔嚓咔嚓的声音。红卫兵看到桌子抽屉里空空的,的确是一无所有了,才骂骂咧咧地走了。打那以后,大妈的哮喘病就越来越严重了。

哪知那群人还不肯善罢甘休,连客厅都不让我们睡了,将我们家没收作为造反派的司令部,命令我们搬到瑞金路上的两间小屋里去。想想那时真是心酸,连厨娘也造起了我们的反,幸亏那名男工心善,知道爸爸嗜画如命,搬家前趁红卫兵外出时,从旧房子里拿了一些笔墨纸砚和画册出来,夹在衣服里偷偷送到瑞金路来。

没想到,就是他的这一善举,竟成了我跟爸爸学画的开始。

家徒四壁,唯有学画高

小时候,我们兄妹仨都很怕爸爸,得到他的“真传”那是异想天开。尽管他似乎从来没责骂过我们,但他眼神里透着一股威严,而且声如洪钟,很有威慑力。我们怕爸爸怕到什么程度呢?每次看到家里的男工开始磨墨,就知道爸爸快要回家了。等到了爸爸下班到家的时间,只要听见钥匙转动门锁的声音一响,我们就噔噔噔往楼上跑,躲进自己的房间。

现在想想,之所以那么怕爸爸,是因为他虽然在生活上不责骂我们,但在工作上却把我们视为“仇敌”。爸爸的书房是小孩的禁区。书房里到处都是古代诗词、历史读本和外国的画册,平时他就一个人待在里头看书画画。书房里明明乱七八糟,他也不许妈妈整理,说别人要是动过了,他就不知道去哪里找了。

你要是走到他书桌边看书看画什么的,那就等于触到了他的神经。“不许离得那么近,注意你的呼吸!”在爸爸眼里,他那些书画比儿女都要宝贝。所以,渐渐地我们也不再敢进他的书房了。

怎奈接二连三的政治运动,家里竟放不下一张安静的书桌。不过,自从搬去了瑞金路,爸爸倒是过上了一段清净日子。他的学生去华亭路上的旧货摊淘了一个七支光的旧台灯,爸爸如获至宝,重新拿起了画笔。

爸爸对我说:“小妞你看,家里的财产堆成山也没有用,一夜之间,说没有就没有了。所以,身外之物再多也是没用的。只有知识和手艺是别人拿不走的。”我当时心想:你不就是因为一肚子的文化才遭殃了吗?我当然是不敢说出口的,我也相信爸爸的话一定有他的道理。于是,我萌生了跟他学画的念头。

那时,哥哥刘虬在读一个外语夜校,姐姐刘虹去了东北工学院。因为大哥刘虎在联合国里供职,所以我是连上山下乡做知识青年的资格也没有的。当时我被安排进了一个印染厂的职校,每周一三五去上学。所谓上学,也就是念念报纸,实在是学不到什么东西。如果能跟爸爸学画,那真是件天大的喜事。

事实上,爸爸也很希望能有子女接他的班。他有时会念叨,虎儿小时候画的铅笔画真是不错啊。但他又不像他的好朋友傅雷那样,对儿女严格要求。他是个自由至上的艺术家,他希望儿女能从事自己喜欢的职业。

从心里说,我是喜欢画画的,因为小时候每次看到爸爸的画我都会很高兴。他喜欢用未经过调和的原色,所以他的画色彩相当鲜艳,就像出自年轻人之手,永远都那么奔放,富有激情。爸爸睡午觉的时候,我也会偷偷用他的毛笔画上几笔。有学生和朋友来家里做客,我就悄悄在一边旁听。

这些事情被妈妈知道后,就开玩笑说:“小妞,没想到你也想当刘海粟啊!”我说:“妈妈你别嘲笑我了,我知道自己不可能的。”事实上我也特别害怕爸爸看到我画的画。有一次我在画一棵树,发现爸爸走到背后来看,我的手臂就抖起来了,神经也紧张得很,结果窘得我原本一棵大树画得很小。

爸爸见了,不出声就走了。我想糟了,他一定觉得我画得很差劲。后来妈妈鼓励我说:“说就说呗。别人都来求你爸爸指导,你现在那么好的条件不利用,将来一定后悔。画坏了又能怎样呢?不就是一张纸吗?可以重新来嘛。”

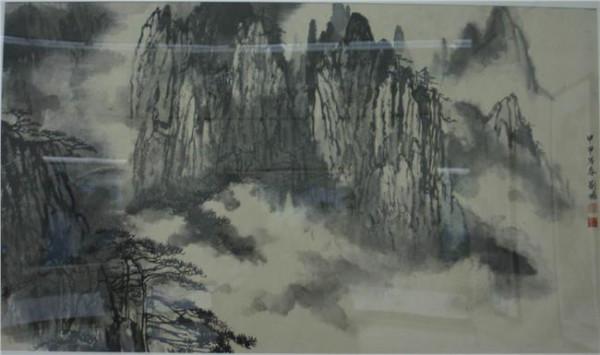

此后,我就鼓起勇气问爸爸能不能指点我一些画画的技法,爸爸就说“你自己先要放开,敢于画大画,这样气场才会有所不同”。于是,我心情一下子舒畅起来,说:“好啊。爸爸你就先教我画松树吧,我要画松树那种不畏惧风霜雨雪的精神!”

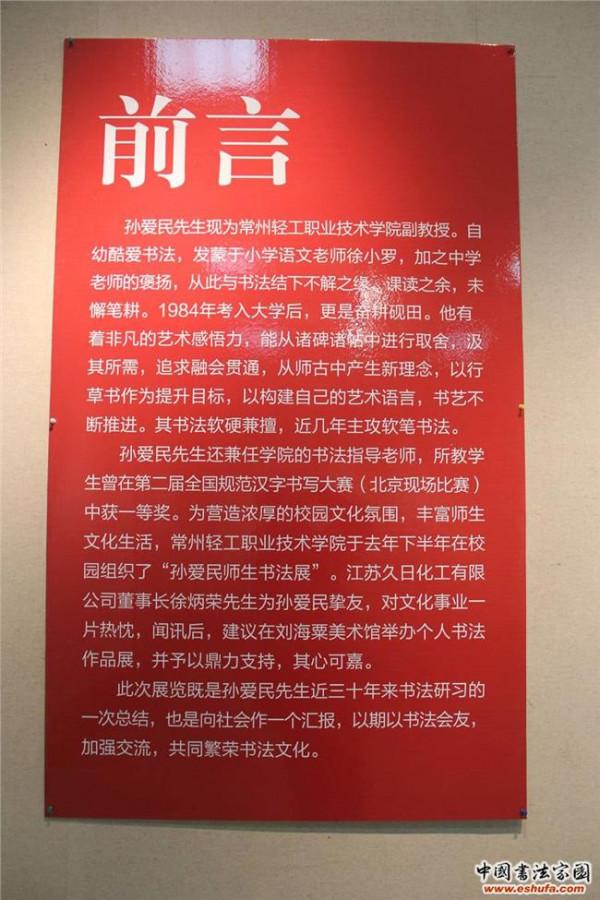

于是,我一画就画了几十年。2000年的时候,还专门去南京艺术学院进修。至今,画画仍是我最大的一件乐事。我特别欣赏爸爸画画的气势,看他的画你会走进去,它会抓住你的心!可惜爸爸没有给我和妈妈画过一张肖像。记得小时候爸爸的一个朋友一见到我就要对爸爸说:“小妞多好玩啊,给她画一个吧。”最后也没画。

我知道,爸爸的心思在更大更远的地方。“文革”结束后,他重新回到了画坛,完成他“十上黄山”的心愿。

云开日出,最后的心愿

忽然有一天,瑞金路家里来了一支工宣队,工宣队的人骂那些红卫兵说:你们怎么能让老先生住在这种地方!然后,就批准我们搬回复兴路,蜗居在“假四层”的阁楼上。楼下呢,竟神奇般地住进来一个杂技团,每天在我们家里排练走钢丝什么的,我看得几乎忘记了烦恼。

可没多久,爸爸又祸从口出了。有一次,学校里的老师带了几个学生来家里整理东西,翻到一张报纸,报纸上有蓝苹出演什么什么角色的字句。爸爸随口就说:“那个蓝苹啊,就是现在的江青。”于是,招来了公安局的人,也招来了大祸,有风声传爸爸要被扣上反革命的帽子。

爸爸当时的心情一落千丈,本以为搬回家太平了,怎么就没完没了了呢?一个学生就说:“刘老师,要不咱找人算个命吧?”爸爸同意了。

那天,一个瞎子带着一个小孩来到我们家。我们将父亲的生辰八字告诉他,他掐指一算,对爸爸说:“放心,你还有十年大运呢!你头上的乌云会散开,太阳会出来。不久,你还能和一个从小就不在身边的儿子见面呢!他从很远的地方过来。”

说的不就是虎儿吗?爸爸心里一激动,叫瞎子给大妈也算算。结果算了好几回,瞎子始终说“她见不到儿子,见不到的”。

果然,后来借尼克松、基辛格访华的契机,大哥刘虎真的回国看望了爸爸。巧的是那时大妈真的已经过世了,没能见上儿子一面。记得大妈最后一段日子卧床不起的时候,是妈妈喂她吃饭,带她看病,还给她擦身洗脚,直到为她送终。

爸爸见到了大哥,了却了一个心愿。很快爸爸也迎来了欣欣向荣的好日子。1979年,文化部、中国美术家协会举办了“刘海粟美术作品展览”。没几年,意大利国家艺术学院又聘任他为院士,并颁赠了金质奖章。

改革开放后,爸爸心情舒畅,不断写生,创作精力不减当年,还不断出国展览、演讲,弘扬中华文化。但毕竟那时爸爸年事已高,健康状况不如以前。我和我先生就带着老两口从上海移居到气候更为温暖的香港。爸爸在香港的名气也很大,时常有年轻人上门拜访。妈妈也是一如既往地传播着她的好人缘,童年中那段幸福的时光仿佛再现。

爸爸的创作劲头未减当年。有一次,在美国的堂兄刘狮邀请他到美国大峡谷写生。爸爸九十岁的人了,一直坐在峡谷口风景最好的地方。妈妈说当时风特别大,真担心爸爸着凉,好在回来后他也没生病。我觉得爸爸之所以健康长寿,和他将生命与艺术拧在一块不无关系。

爸爸最后一次上黄山是1988年,当时他已经是九十二岁高龄了。因为画画非常挑地方,而这些地方往往地势险要,所以后来爸爸是坐滑竿下的山。这样走走停停的,差不多每天要画一张画。爸爸说:“见了黄山,心情就很激动,手就停不下来了。”

1994年,因为爸爸的健康问题,我们全家搬回了上海。我们都知道爸爸还有一个心愿未了。终于有一天,上海文化局的同志到我们家说:建美术馆的事情成了。原来爸爸想把他的作品和收藏全部捐给国家,让这些珍贵的书画能够好好保护起来,被大家所拥有、所欣赏。我们家人自然是支持的,大大小小统共整理出了一千多件。是上海市政府帮爸爸实现了愿望。是年8月7日,爸爸与世长辞,享年九十八岁。

去年4月,妈妈以九十六岁的高龄辞世,与爸爸在天堂相会了。