叶剑英的晚年生活 陈永贵的晚年生活

我最后一次拜访陈永贵,是1984年的初冬,11月下旬的一天。这时的陈永贵,已经是没有任何领导职务的一个平民百姓了。他住在北京木樨地的一座公寓楼房里。 作为农家子弟,我从幼年时起就崇敬劳动模范。直到退休之时,仍然如此。

看看他们那憨厚、淳朴的笑脸,听听他们充满泥土芳香的庄稼话,就感到亲近。对那些上了年纪的老劳模,总觉得他们就是自己的长辈。而陈永贵,我还没有看到他作为一个普通农民是什么样儿。从1972年夏天开始,十几年间,我多次采访他,1974年在大寨、昔阳住过一年时间,与他有一些交往。

可惜,那时,他已经不是一般农民,政治上正处在节节上升的时候。他的身上有农民的某些特点,却也沾上了许多官气,特别是随着地位的窜升,与我们这些记者越来越难平等交谈了。

延伸阅读: 回眸陈永贵 陈永贵是「当代世界上唯一是半文盲的国家副总理」,是「世界上唯一从最高层到最低层都有领导职务」的官员,是除过周恩来以外「全国没有哪个敢公开批评的人」……陈永贵所领导的大寨村,尽管不过区区数百人,却是「世界上唯一什么经验都出的地方」,是「世界上被宣传得最多的山村」,但同时也是「全国最封闭的村」,是「一个没有(说话和)不说话自由的地方」。

在山西省,我还认识大名鼎鼎的全国农业劳动模范李顺达。他憨厚淳朴,总保持着忠厚农民的本色。

有一次在太原的大街上,远远地看见一辆银灰色的伏尔加轿车开来了,有位记者朋友招手拦车,说,“让老李带上我们一段路。”身材高大的老李不仅让司机停车,而且笑哈哈地招呼我们:“快上来!咱们有车同坐。

”这种事在陈永贵身上便绝无可能。所以,我们对陈永贵,可以尊重他,甚至敬畏他,但不大可能亲近他。 1972年7月我采访他时,那天他情绪特别好,一口气谈了五个多小时,话里有些闪光的思想和语言,给我启发。

中午请我们吃饭,他喝了整整一瓶汾酒。饭后我们请他合影,他高兴地答应了。我们一起站在昔阳二招大楼门前照相,院里不少外来参观者围观,也有不少人凑上来跟他握手搭话。陈永贵乘着酒兴,很兴奋,也很得意,向大伙招着手,同时大着嗓门问我们:“有人说,来大寨、昔阳参观,要见我陈永贵,比上北京见毛主席还难!

你们给说说,难不难?”听了这话,我的心猛一缩,说不出来是什么滋味涌上心头。 进入80年代之后,随着“农业学大寨”运动大潮的不断低落并最终止息,他失去了一切高位和权力,又变成了一个普通老百姓。

当他正走红,官气十足时,我们对他是敬而远之,有工作才去找他,“无事不登三宝殿”,也从不去跟他拉扯;而当他失势之后,倒又看到他的若干好处,很想去看看他。

毕竟他是一个太行山里的老农民嘛,是个辛劳多年,也做了不少好事的农村基层干部。后来他升了这么高的官,也绝不是他自己想当就当的;做了错事,也不能完全怪他。这样的大起大落,恐怕够这老汉受的。

1984年11月底,我已调到新创办的《嘹望》周刊工作。周刊英文版有位女记者,家与陈永贵住得很近,有机会见到他,并有采访他的打算。她来向我了解老陈的情况,我便托她去问候老陈,并表示要去看看他。

第二天她就带来了回话:老陈说,欢迎去他家玩儿玩儿。 那天清晨,我早早来到他的住处。这是部长级干部才有资格住的高级公寓楼。 1981年11月23日,中共中央批转了中共山西省委《关于农业学大寨经验教训的初步总结》,给“农业学大寨”作了最后的总结。

这场在中华大地上风风火火闹了十多年的运动,就此终止。1980年8月30日,全国五届人大三次会议批准陈永贵辞去国务院副总理职务。1982年9月党的十二大召开,选举出新一届中央领导机构。

这时,他在党中央、国务院,就再没有任何职务了。党中央对他的生活待遇作了合情合理的安排。据说,是胡耀邦亲自发话,说陈永贵年纪不小了,就不让他回山西老家去了,就留在北京住下来,按行政13级(当时的高级干部最低一级)发给工资,保留汽车,警卫员、司机、炊事员都继续留下为他服务。

陈永贵本人落户北京,并把他和夫人及未成年的幼子陈明亮的户口转来北京。 陈永贵在北京工作这么多年,官至中央政治局委员、国务院副总理,却直到这时,他和家人才改变自己的农民身份,成了北京市市民。

这位操劳了大半生的人,在京城开始了晚年的闲居生活。 开始时,他仍然住在北京交道口附近的那座四合院里。

日子非常清闲,他也不急于把老伴、儿子搬来。但没有任何工作了,心情苦闷,整天坐在家里,愁眉苦脸,唉声叹气。过去一闲下来就回昔阳、大寨看看,现在山西省正在搞“清查”,他不便再回到他熟悉的太行山里去。

这时,中央还是很关心他的。邓小平说,陈永贵不是“四人帮”的人,中央是清楚的。胡耀邦也对他说,你不是“四人帮”的人。劝他宽心,不要背思想包袱,要好好学习,好好休息。 很快就到了1980年年底。陈永贵心上的火气慢慢地散发了,他冷静地想了想,愿意接受中央的善意安排,把老伴接来,在北京安家,把心爱的幼子接进京来上学。

他一辈子没有完全摘下文盲帽子,他希望儿辈能在北京上个好学校,将来上大学。此时秘书已经离去,他让警卫员张艮昌帮他写了几封信。

一封是给郭凤莲并大寨党支部的,让他们跟中央保持一致,按十一届三中全会精神,做好大寨的工作。这是这位大寨老支书对家乡工作的最后交待。另外,也对老战友们说了自己的家庭安排,老伴、儿子进京,在北京落户,不回大寨了。

家里没吃完的粮食分给社员们,几口盛粮食等物的大砂缸都交公归队。这封信算是他对大寨的乡亲和战友们的告别。 另一封信给他老伴宋玉林,让她料理一下,赶在春节前把家搬来北京,让小儿子陈明亮转到北京的学校上学。

他还交待老伴,把那块自己用过的羊毛毡送给老伙计贾进才。贾是他的入党介绍人,是大寨德高望重的老模范。几十年来,他们之间恩怨颇多。不知为什么,陈永贵似乎总爱拿这个只知道苦干,不善言语的老实疙瘩开刀。

六十年代否定了“贾进才三让贤”的事,狠狠地贬了老贾,七十年代要写大寨三十年斗争史,竟把这位老伙计闹成了从五十年代就坚持走资本主义道路的老“走资派”,编排了他许多不是。

老贾干生气没办法,为了维护大寨红旗,他不得不忍气吞声,任凭陈永贵对他头上泼脏水。人都说老贾这人心特别宽,只有他才忍得下,从来没有为此跟陈永贵闹过。现在,陈永贵自己要离开大寨了,他又想起老贾,把心爱的毛毡送给他。

这时,陈永贵的心绪一定是非常复杂的。他要向这位老伙计说的话一定很多很多。一条羊毛毡,道得尽满心的话吗?表达得了那么复杂的情感、思绪吗? 安排了这一切之后,他就向国务院机关事务管理局提出搬家的要求。

不担任领导职务了,就不再住这个大院了。国管局先是回了话:此事已请示了中央领导,中央领导同志指示不要搬了。急急地搬家,影响不好。 可陈永贵坚决要搬,“不在其位,不享其禄”。他把这句老话时常挂在嘴上,三天两头打电话去催,让警卫员去讲。

最后国管局分配给他这座部级高干公寓楼的一套居室。1981年春节刚过,陈永贵举家搬出交道口那座院落,住进了木樨地这座公寓楼的一套房子。 那天清早,按照约定的时间,我进了他的家门。

陈永贵正蹲在沙发上,端着个粗瓷大碗,喝昔阳人爱吃的小米加面条煮的糊糊,老伴正在厨房里忙着,小儿子已经出去上学了。 他见我进来,一手端着碗,一手拉着我进了客厅,让我在沙发上落座。

我仔细看了看他,外表没有多少变化,还是穿着黑色对襟的夹袄,宽大的黑裤子,家做的黑布鞋。脸上还是满满地刀子刻出来似的皱纹,又密又深。精神仍然十分健旺,年过七十的老人了,可并不见老。抬手动脚都十分利落,说话声音宏亮,吃起糊糊来呼呼有声。

再环视一下厅里的陈设,一看便知道,沙发、桌凳、书柜这全套家具都是公家配的,书柜里摆着不少书。我过去看了看,多是文革中出版的历史、哲学等方面的书,有翻译过来的古代印度史、埃及史等,还有“四书”“五经”等供批判用的“反面教材”。

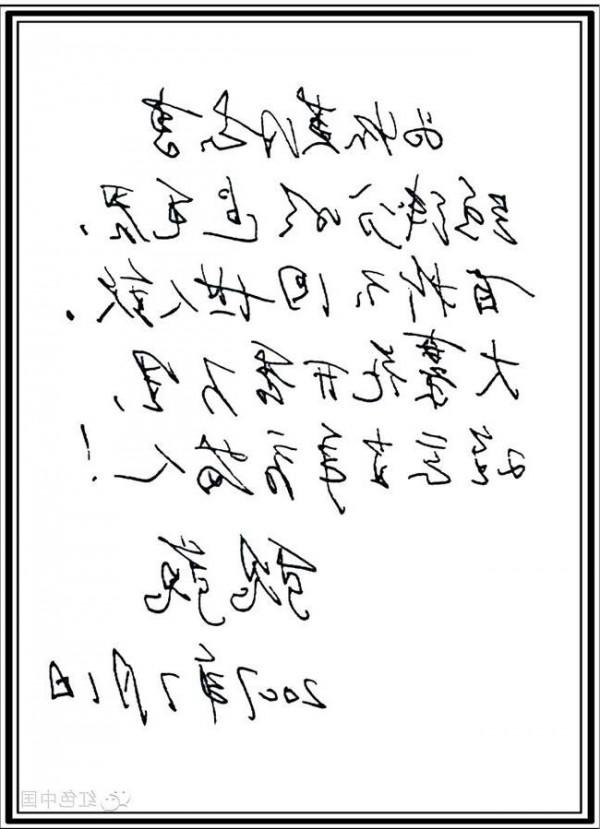

这些显然也是公家发的,摆在那里,主人是不会去翻看的。我正看着,老陈吃完饭丢下饭碗走过来,使劲跟我握了握手,喊着:“大斌同志,谢谢你来看看我。

现在也不用谈工作了。我是个平民百姓了,咱们这见面是老朋友交往,不讲别的事儿,也不用说工作上的事了。” 我忙上前问候:“这些年不见,挺想念你的。早就想来看看你。身体好不好?” 他高兴地哈哈大笑,抬抬胳膊伸伸腿,说,“你看,壮着哩!

一说这我就高兴啊!从我往上数三代(再往上数我就不知道了),老先人们都没有我的年岁大,在旧社会,老一辈都早早饿死了,苦死了。我过了七十,算长寿啦!这就是社会主义的幸福啊!” 1 2 3