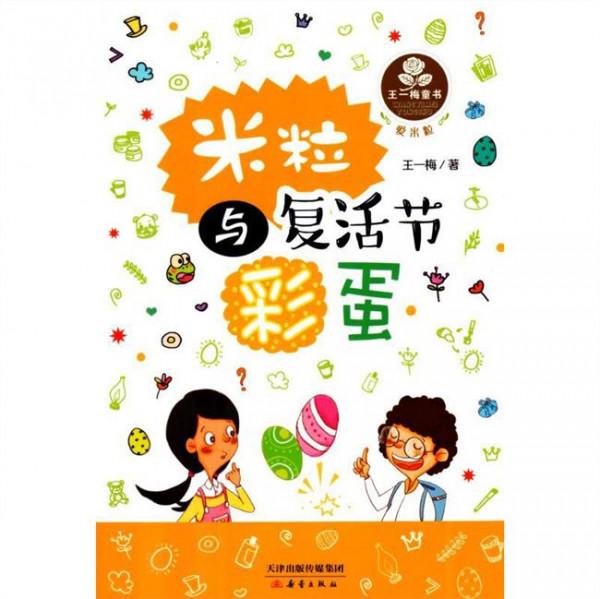

王一梅的书 《那一片纯净的童话天空——谈王一梅的创作理念》(未来)

上周,著名童话作家王一梅老师来平与平阳作家座谈。座谈会上,王老师侃侃而谈,其乐观开朗的性格,加之温暖甘甜的语言,使现场的气氛十分融洽。

与我往常所听的讲座不同,王老师的讲座例子较多,她通过举例子来答疑解惑。用例子答疑是有好处的,例子在解答问题的同时,又将想象与思考的空间还原给听者,没有固定的"教义",显示出对话的精神。

从王老师的讲解及现场问答可以看出,她对童话的理解是丰富而多彩的,其创作理念也是有迹可循的。

尊重童年的生命本性。说到写作的"技"与"道"时,王老师谈了她的创作及求学经历,她一再强调创作之前的心态,实际上是在阐释构思的立场问题。王老师创作时是以儿童为主体的,她对儿童的爱是真挚而深沉的,不满于表面的嘘寒问暖,而是从孩子的内心世界出发,将属于孩子的东西还给孩子,使孩子显出孩子的特性。

在讲座过程中,王老师时常将自己的创作风格与苏童进行对比,她说:"在写到人物死亡的时候,更多的目的在于通过死亡,让孩子们去思考真假、善恶与美丑,而不会特意去营造死亡的恐惧与阴郁的氛围。

"以尊重童年的生命本性为前提,她将一个个贴近孩子心灵的故事奉献给孩子,在给孩子们以成长的精神力量的同时,也为她的创作提供了源源动力。

关注自然与生态。回归自然,倾听大自然的声音,是王一梅老师童话故事创作的另一思考因素。每个人都是自然整体图景中的一份子,属于自然。在王一梅老师的童话作品中,动物、植物等自然意象大量存在,如她的童话《第十二只枯蝴蝶》中的蝴蝶、《木偶的森林》中的森林、《兔子的胡萝卜》中的胡萝卜等,这些意象不再只赋予完全拟人的情感与动机,而是同时作为自然生命的代言者存在。

在《鼹鼠的月亮河》中,米加最后回到了月亮河。月亮河是爱的源泉,它的爱是米加远航与回归的动力。关注自然与生态,通过创造自然意象,王一梅老师的童话唤起了我们对于那几乎被忘却了的人与自然相融的遥远年代的追忆与怀恋。

创作的哲理追求。在王一梅老师的童话中,我们能体会到那种绵密的、温馨的、宁静的、悠远的爱,这种爱没有高下等级之分。她在作品中传达爱的同时,故事背后往往都蕴藏一定的哲理。王一梅老师说:"创作时要考虑作品哲理的表达。

"能够表达哲理的作品往往是蕴藉而审美的。王一梅老师的创作是指向儿童世界的,其艺术思维始终和童年的生命状态有着本质的、内在的联系,它是贴近儿童生活和生命的。基于这样的基础,其创作中的哲思也是易于被儿童所接受的,其中的审美意味及艺术魅力经过孩子的阅读也是能够体会得到的。

正确的期待视野。通常,从作家观念形态的文学构思到读者阅读,这期间涉及到文学生产、消费及接受三个阶段。在文学已走向市场化的今天,为了迎合读者需求追求经济利益最大化,一些创作者完全成为了市场的附庸,丧失了自主性和独立性,出现了娱乐化、媚俗化、狂欢化等低级写作趋势,这样的风气也渗透进了童话界。

在某种程度上,童话文学创作也面临着一定的危机。王一梅老师的童话一个鲜明的指向就在于它区分了成人文本与儿童文本。她以"儿童为主体",去除环境对自我的束缚,去除作品"成人化"的烙印,将审美指令的对象指向儿童。

这样的作品无生编硬造和虚假修饰的痕迹,也避免了抽象化、概念化的说教,是非常受儿童欢迎的。由于对期待读者及接受模型的准确预设,王一梅老师在创作过程中一定考虑到了不同年龄层次儿童读者的审美接受的特点,进而给自己做出明确的定位,想必这是她的童话受孩子们欢迎的一个重要因素。

在座谈会上,王一梅老师与我们交流了其创作方法与理念,这样的机会是难能可贵的,王老师那种执着的对童年生命的人文关怀精神是值得我们学习的。期待王一梅老师下次的平阳之旅。(未来)