陈永锵红棉花 陈永锵花鸟画创作座谈会

编者按:2010年3月19日,"树与群芳——陈永锵花鸟画创作展"在浙江省美术馆开幕,同日在美术馆会议厅举行了一场关于陈永锵先生创作活动的学术研讨会,出席的朋友包括中国美术学院的部分教授及浙江美协和浙江各美术刊物的代表。

此次研讨会对陈永锵先生的作品进行了深入的探讨,兼容并包的岭南画派与崇尚笔墨情趣的浙派在这阳春三月间有了一次彻心的交流,而我们则更期待有更多这样形式的文化与艺术之思想交汇。以下节选当天座谈会中朋友们的部分发言内容:

马锋辉(浙江美术馆馆长,中国美术家协会理事,浙江省美术家协会秘书长):陈永锵老师的花鸟画作品展览此次在美术馆隆重展出,给大家带来了充满生机、充满活力的作品,一种全新的感觉。在这里我首先代表美术馆对大家来参加这次的活动表示热烈的欢迎。今天上午,陈永锵老师希望大家能以一个比较轻松的座谈会形式,对他的创作、作品进行一些座谈。

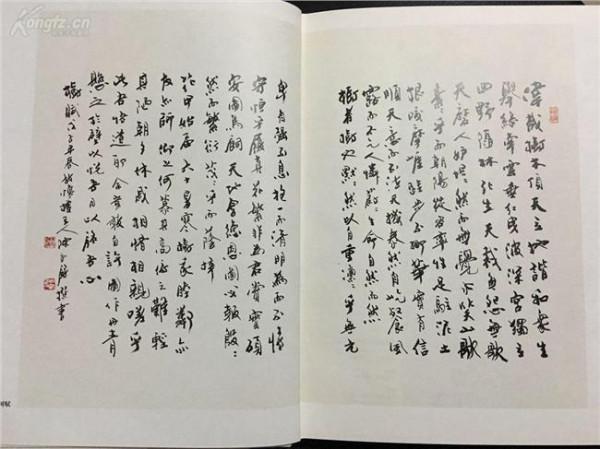

朱颖人(中国美术学院教授,博士生导师):从二十几年前认识陈永锵先生时,我就觉得他的画画得很好了,一个画家,能画得这麽生动,很不容易,这点很值得我敬佩。这次看到他在浙江美术馆展览的作品,又换了一个面貌,全部是花与树。这里面我想谈一点专业的力量,也就是画家本人的天赋跟才能,他拥有这些的时候,什么都能画好,书法亦然,而这恐怕是现代的画家所难以达到的。

苏东坡讲过"论画以形似,见与儿童邻",他所强调的不是绘画的真实性,但是我认为没有真实性的基础,是很难画好画的,只有在画真实的基础上面理想起来,才能达到意外的境界。我认为陈先生的画,很真实,有时是花卉的一个角落,或者是一个局部,它不仅仅给人看到一个真实,更有他的意趣、笔墨情调,这说明他传统的笔墨功力很到位,可以说陈永锵的画达到了苏东坡讲的那种意境。

这刚好是意外地通过另外一个途径达到了目的。我觉得陈永锵先生这样做,是不容易的,也值得我们浙江的一些年轻的画家们思考。

王平(《美术报》副总编、浙江省美协副秘书长):锵哥是岭南的花鸟画家,岭南的绘画传统跟浙江的绘画传统有很大的不一样:岭南绘画特别是在20世纪的美术史上,更多是外向,兼容很多外来文化的影响;杭州则更多的是传统文脉的东西,侧重点不一样。我觉得两个地方的交流,应该有很多可换性的东西存在。像陈永锵这样一个具体的个案,可以展开做一些讨论,对于两个地域、两种画派的研究有意义。

任道斌(中国美术学院教授,博士生导师):陈先生的画我看了之后的第一个体会,就是他的画是岭南画派传统风格在现代的一个反映。一方水土养一方人,还有一方水土养一方物,岭南这个地方给人一个很朝气蓬勃的的亚热带风情,所以岭南画派对色彩方面的东西继承下来,跟我们江南的水墨江南天又是另外一番景象,各个地区特色不一样,陈先生的画非常富有岭南特色。

第二个感受,他的笔墨非常丰富多彩,而且非常自由。这尤其体现在他画的那些树,就像陆俨少说的画树要有丘壑。他画岭南的树,那些老树,他画那些枝,比较细的枝,包括岭南的芭蕉、荔枝、菠萝等等,各种各样,笔墨都很丰富。

第三点我感觉是情趣非常自由,非常愉悦。这里面就像他自己说的,画画就是写意,就是要自由,自由地表现自己的心情。

张伟民(浙江画院专职画家,浙江花鸟画家协会副秘书长):13年前到陈老师家里去,陈老师家里有一幅很精彩的对子挂在墙上:"曾因酒醉鞭名马,生怕情多累美人"。陈老师爱好很广泛,我们到广东看了他很多作品,又看了他烧的陶瓷,当时浙江去的人都非常震惊。

我想陈老师这个画展,在这个大厅里,在这个空间里,尤其是在这样的春天里,我们互相对应看得更清楚。如果把陈老师的画放在历史背景看,在岭南画派是融会贯通、承前启后的;如果放在当代中国花鸟画乃至中国画坛来看,是体现了当代的精神状态。

中国花鸟画在发展历史过程当中,体现了文人的情怀,至于如何表达当代情怀,在这一点上,陈老师走得非常成功。如果放在未来的中国画、花鸟画发展看,以我一己之见,他是表达了一种精神情怀并具有更广泛的文化追求,他的审美状态不仅仅停留在"我以古人之心来看",他更多是"依我己见"。

他的法理是为情感而用,他使得山水、花鸟,不仅仅是在内容上融洽,在笔法上也互相融会贯通。

范达明(浙江省美术评论研究会秘书长,浙江省美学学会理事):我刚才看锵哥一张单子,他上面讲了"用我的母语自如地为众生吟唱"。这里面的"母语"有两个概念,一个是锵哥在他自己的绘画领域,在中国画领域,他以树、花作为他的题材。

在花鸟画的领域,他有他自己的母语,这个母语就是他基本上延续了岭南画派的中西融合。一般认为,岭南画派是在传统绘画当中开拓新的领域,吸收西洋绘画的程式。我们看锵哥的作品,我觉得首先是他的构图,他跟我们传统花鸟画构图、折枝的花鸟、或者历代的中国传统不太一样,他基本上是面向外部世界、面向造化、面向整个自然世界,所以他整个构图、取景都非常自如,也可以说是尊重外部世界自然的形态。

就好象一个照相机,它在寻觅,看到它自己钟爱的对象,他就把它摄取下来。

锵哥另外一个母语的概念就是中国传统的笔墨,一方面突破了中国传统花鸟画一些相对比较讲究程式的构图、布局和构思,但是传统的笔墨在陈老师手里,还是非常自如,已经到了得心应手的地步。所以能把传统中国画笔墨这样的一种功夫,来对大自然进行吟唱。这个大自然众生在陈老师的对象里,就是树、跟花,以这样的对象为主题,这是他的作品的一个基本构架。而整个作品,我体会就是陈老师对我们的外部世界、对整个生命世界的歌颂。

谢海(《美术天地》总策划、《美术报》编辑):有一句话,叫做"在艺术里面为人和为艺",以此观察锵哥,为人非常的大度,所以好多人都把他当成朋友,当成大哥。这可能跟画画也有共通的,你做人鬼头鬼脑的,那画画也大气不到哪里去,画出来也是小家子气。

另一个体现在锵哥画当中的,是地域文化和时代精神。我说这个地域文化和时代精神,绝对不是大而不当的空泛的问题。很多人把地域文化看得简单化,去年在北京好几个研讨会,谈地域文化的时候,比如画花鸟,不管是林风眠还是潘天寿,他们所创作的作品,林风眠最后画来画去,就是他家里面自己喜欢的瓶花啊、水果啊;潘天寿最后在我们视觉记忆当中留下来的,也就是雁荡山的小花。

锵哥画的也是他自己家门口或者自己非常熟悉的那些花,那么他的睿智表现在哪里呢?他把他的地域文化,比如他把木棉花强化出来,然后画成自己的东西,成为自己的一个典型。

我们这里有很多的天才,很多的全才,可以画很多种花出来,而且画的都很好,都不俗,但哪个是他自己的,连他自己也想不出来。

再一个是时代的一种精神。画家其实是活生生的一个人,他需要贴近更实际的东西,也就是他所关注的民生。在锵哥所有的作品当中,我们就会发现,很多的东西确实是我们眼前经常看到的,只是我们熟视无睹而没有被重视的。

几年前我在他的家,我看到他画很小的、不到四尺对开的画,他把纸按在墙上画,我说这么小的画怎么不在桌子上画,他说我的画都是在墙上画的。我回来以后跟我几个朋友在讲,其实一个画家一个小小的改变,可能就改变我们的视觉。因为在桌子上画跟在墙上画不同,在墙上画需要控制墨汁的流变,而这一点点,就可能改变很多我们关于传统绘画里面的观念和思考。

李桐(中国美术学院国画专业教研室专业负责人):今天我带着很多毕业班的学生来看展览,现在的学生通过四年的学习,虽然造型逐渐上来了,但是到了进行毕业创作的时候,学生还是画不了画,这是现在蛮普遍的一种现象。我已经连带了五年的毕业创作,每到最后,觉得现在的学生最后要真的画画的时候,还是碰到很多困难。

这次带孩子们来看展览,我就对他们讲,陈老师是个会画画的,而且陈老师在杭州做展览,确实会给我们这边带来很多新的认识,如对传统的重新认识。

什么样的东西是传统?传统真的应该是一个很宽泛的范围,而且是很鲜活的东西。中国人有很多是人为的传统,人为的古意和陈旧,我们讲"去陈则古,古则新",很担心很多画画的人,画着画着,只是停留在表面的笔墨里面,放弃自己是活生生的人。我们应该是很自如地去吟唱,看了陈老师的画,真的是有这个感受。

罗剑华(《中国花鸟画》执行总编,浙江省中国花鸟画家协会理事):今天看了展览,首先,我觉得有两个方面对我启发特别大:一是一个画家对传统的理解,我们有时候对传统的理解流于片面,比如对一个画家来说,对笔墨的传承,对技法上的发展等等,但是我觉得仅仅这一点还是不够的。

从陈老师画展上面,首先感觉到传统的东西实际上有很多方面,包括对人文的关怀,对自然的热爱,包括对生命的尊重,我觉得在陈老师的画里都体现出来了。因为首先他能从自己的内心出发,刚才好几个老师都讲到,一方水土养一方人,包括养一方文化,他时刻关注身边的生命,这一点我觉得对于我们的画画的创作来说,是非常重要的,这个我觉得自己做的很不够。

还有一个我觉得这一次作品的展览,题目叫"树与群芳",这是展览的亮点。比如那一张木棉花的画,对于某一种物体、一个作品能达到的容量,包括你采用表达的手段,这个我以前几乎都没怎么看到过。花鸟画很多都是由好几件物体组合在一起,而且画到那么巨大,从技术的角度来说也是非常难的。

还有一张画我也很喜欢,就《新绿》,这一张画从构图表现方法也好,虚实的处理、构图的变化、包括黑白灰的处理等等,都非常精彩,整个画展里面我最喜欢这张画,强烈对比,从一个老树根跟一个新芽发出来,意味着生命的开始,整个画展都是春意盎然的喜悦。

章利国(中国美术学院教授、浙江省开明画院院务委员):我有一个想法,我们的中国书画家,别的地方不说,首先应该是一个文人。中国美术史上、书法史上的例子已经都告诉我们。我觉得陈先生就是一个文人,一个学者型的画家,在他的画里有很多值得很让人再三品味的东西和思考渗透在里面,很难得。

再一个是画风,岭南派风格当下的状态,是把传统和现代融合在一起,把笔墨和色彩构图这些东西都交融得比较好,个性比较鲜明,画风总的来讲比较饱满,考虑也比较精致,画的也比较精致,这是对当前我们国画界粗率之风盛行,一个正面的、给人警醒的很好例子。

还有一个我觉得他的作品当中更值得学习的地方,是因为现在的国画,特别是花鸟画,模式、程式的现象比较严重,我曾经为此写过一篇文章《走出模式之圈》。陈先生的画能够直面自然,直面生活,我虽然认识陈老师好多年了,他不是从程式到程式,这个很难得。

所以他的题材广、视野宽、开局深,在他的笔下什么都可以画,什么都可以画很精致很美,这实际上是我们中国传统艺术的一个法则和一个传统。而我们现在好象没有太重视,所以写生一路在陈先生的身上,可以看出传承和发展的痕迹,很难得。

最后有一点,我有一个想法:中国画不管写意也好,写实也好,意笔也好,工笔也好,应该都是写意精神。刚才好几个人讲到,陈先生他是追求画的自然状态,这两个其实是一致的。不管什么样的人物,上面还有意,还有自然。在陈先生的画当中,我觉得他在努力的做这个东西。

我个人觉得中国画的写意精神还不仅仅是说你画很粗率,这个问题好几个人讲到,我们对这个传统不够敬畏,有些人理解上有出入,现代人不大认真。其实我觉得写意精神在中国传统绘画文化当中是应该继承的,但这个精神放到一个比较写实、比较工笔的作品当中,究竟如何体现,这个恐怕是要大家来思考。我觉得陈先生的作品已经注意到这个,他努力在做,有相当多的作品还是比较成功的。

毛建波(中国美术学院研究生处副处长、人文艺术学院教授、硕士生导师):昨天在讲座(指3月18日陈永锵与中国美术学院学生的对话讲座——编者按)中,一再提到一个很关键的问题,岭南画派成不成派的问题。

我认为中国近现代艺术很重要的一个源头是从岭南画派打开的,也就是从国门的开放对中国艺术产生极大影响这方面来看。岭南由于离中央政府远,天高皇帝远,传统上就一直有这样开放的风气,所以得时代风气之先。

岭南画派就是最早以开放的胸怀融合中西画派,虽然它跟西方的流派有一定差距,它并不一定有非常统一的思想,非常一致的艺术风格,但却是存在一种独特的地域性,包括独特的审美思想作为内涵,所以我觉得岭南画派还是流派。

从这个角度上,陈永锵先生是岭南画派的一位骁将,他把岭南画派的优势往前推进,使得岭南画派在近百年的发展当中,向着更深的发展。岭南画派确实有它独特的地域性,这一带独特的气候条件,有着很多北方或者江南的画家所难以接收到的题材内容。

那种鲜花烂漫的景象,一种连绵不绝的艳丽,是过去很多文人画家所没有看到过的,或者说没有体会过的。岭南画派把这个地域特色凸显出来,而新一代的岭南画派的画家们,像锵哥等人,以更有意识的眼光去表现它们,形成一种独特的、一种题材内容上的独特性,在意境上也是进一步发展。

锵哥最难得,最不容易的地方,是实际上实现了中国传统笔墨跟现代造型之间一种矛盾统一。因为我们说岭南画派是开新风,这个开新风吸收了包括西方和日本的造型手段,造型守则。这个外来的法则跟传统的笔墨——中国人讲的意境,形成一种矛盾性,这两者如果融合得好,真正才能达到第一代岭南画派代表人物所提倡的折衷,融合中西。

这个融合中西并不是简单的一个题材或者一般构图题材就能解决,而要如檐落水一样没有痕迹。在这个方面可以看出锵哥比较好的解决了这两者的矛盾,实现了一种超越。这个表现出岭南画派代表人物有很重的影响能力,大家称他为锵哥的原因,大家尊敬他的原因,是他的为人为艺能够真正打动人。

斯舜威(《美术报》总编辑):锵哥给我的感觉有三个方面:他不但是一位豪迈放野之士,还是文采飞扬的文人,是生命意识特别张扬的画家。我的感受是这三点,这三者其实是相通的,因为文人才具有格外敏锐的文思和格外强烈的生命意识。

老庄哲学,佛教思想告诉我们,大自然的一切,包括人自身都不过是幻景而已,我们所看到的树、百花、万物都是一种幻像,有人可能认为这是虚无的,实质只有认识到这一点,深刻地认识到这一点,人才不会陷于虚无,才能够认识自己,才有可能以树与群芳来表达对生命和宇宙万物的看法。苏东坡大家都知道,苏东坡画朱竹,有人问他哪里有红色的竹?他反问:世界上哪里有墨竹?陈永锵的"树与群芳"也可以做如是观。

我认为花鸟画家有两类,第一类画家拘泥于描摹花鸟客观的表象,但因为本身是幻景,是永远不可能描绘到真相的。第二类画家表达出主观的感受,所表现的是内心的树与群芳,内心对世界的看法,所以别具一种超凡脱俗之美,毫无疑问锵哥是后一类。

要真正认识锵哥,我认为只有透过他的树与群芳,透过他的笔墨,去感受到他笔墨之外的思考。也就是说,实际他的树与群芳,借用经济术语来说,他只不过是借树与群芳这个壳,来表达他对生命的思考。由此我们可以通过锵哥的树与群芳,感受到他对大自然由衷地热爱,也必将更加热爱这个世界。这是我看他展览的领悟。

孙永(浙江画院院长、国家一级美术师):岭南画派自70年代开始对我们视觉冲击力非常大,在全国美展曝光率很高。我30年以来一直关注锵哥,第一点说,这个老哥非常勤奋,对每个画画的人,我觉得除了有天赋、悟性之外,勤奋是必不可少的。

他是高产的画家,始终看到他不断有新作品在媒体上发表,我觉得锵哥的勤奋让我们非常敬佩。第二点作为岭南画派的画家,笔墨很精良,有可读性,也带动一拨新一代的岭南画家。现在广东的笔墨,我前几年开始和大家探讨,他们对笔墨的运用其实已经非常有自己的见地了,岭南开始非常注重笔墨的研究,这是我的第二点感受。

第三点我觉得岭南作为中国一个比较偏远的地域,广东画家的整体运作,这一点很厉害,他们对外展示的一系列配套,我觉得非常完整,他们的好经验,非常值得我们浙江的画家予以借鉴和吸取,这三点感受非常深。

这里还要着重提出来,近几年来思考的,作为岭南这个画派,这么多年长盛不衰,从地域来说,从福建、湖南、广西、海南到澳门、香港,这一圈相对强势的程度和强势的时代,坚持这么长,从这一点来说,应该引起学术界更深一步的探讨和研究。前一段时间我们《中国花鸟》杂志改刊成《中国画画刊》以后,我和杂志社也谈到过,以后应该增加对岭南画派的关注,我们有必要做一次岭南画派资料的整体梳理。

马锋辉:(浙江美术馆馆长,中国美术家协会理事,浙江省美术家协会秘书长):整个展览下来,我有三点感受:第一点,从花鸟画的突破上面来讲,我觉得陈老师的花鸟画创作是从师法造化到诗化,从写意到寄情这两个层面上,做出新的探索,从而形成自己一种独特的花鸟画的创作语言。

在画面的效果上面,他是以造境到诗境,他利用山水画跟花鸟画技法技巧的结合,把山水画皴法应用到花鸟画当中来,营造画面一种景象、一种造势、造境的方法,还让它更加诗意化,这种意境在画面当中体现,他是通过皴法的积叠,笔墨墨色的表现和点线面这种形式的结合,来构成他一种比较充满活力的画面。

在题材的摄取上面,他运用一种大特写,特写感强的手法来进行。他从大花大树这个角度来讲,形成画面的一种大势,体现对树的一种崇拜,把树作为他自己一种崇拜的图腾,以树象征一种生命力。

在这个层面上,他表现的树已经不是来自自然,也不是简单的放在自然野丛当中、群树当中表现,他从群树里面把个体的、局部的树进行抽离,从自然当中抽离出来,成为一个独特的个体进行具体的刻画,而赋予它一种更加鲜明的个性,让人感觉震撼和激动。这主要是在画面和题材上的感觉。

第二个是艺术个性的追求,这也是对我的一种启发。我也画山水画,我在画面构图、取材、取景上也会往局部方向走,但我画的树表现的是群体的力量,而我觉得陈老师在追求的,是生命尊严的执着,追求的是一种沉雄的艺术风格。

再一个是审美个性。从他很多画面上,因为他表现出一种生命,以老树,新芽,新枝,大的和小的,有所对比,强调自然顽强生命力,自然、顽强、充满生机,是陈老师的审美个性。锵哥的艺术态度对我来说有所启发,他率性天真,自由浪漫和包容并蓄。

他的为人豪放、大气,构成他画面的一种大势,然后他追求一种热力,所以在画面能够体现出来。我觉得他还是有一种自由浪漫的情节在里面,比如这次展览的标题,树与群芳我觉得非常浪漫。在包容并蓄方面,他的画面形成个性化比较强的形式,他是来源于多种的因素和画外功夫。我觉得这三个方面是我自己从绘画角度上的一种感受和启发。

陈永锵:在中国画里面寻找自由,这有无穷尽的可能性,所以中国画不会消亡。

第二个关于写素描和写生会不会影响中国画的本质?我觉得不会,泥古不化是不好,可是泥今不化也不好。同理,泥素描不化也不好,所以素描是不会伤害中国画,泥素描的本质是本身没有足够的消化能力,这点很重要。江泽民提出的"与时俱进",这在老子的道德经里是"与时俱化",说的师造化不是去写生,而是去看大自然的规律。

我带学生写生的时候,就交代他们去做一个事,好好地欣赏大自然,深度欣赏,要看的不是它的动态,而是要看到它的情态。现在提出参禅,跟大自然对话,跟心灵对话,这是写生的真正方法。

最后一个,艺术本位回归。现在谈的很多,艺术要离政治远点之类的说法,我觉得中国画本位回归是什么,笔墨是形式,笔墨不是最根本的,最根本是中国予以冠之的、中国典范精英文人的学养和风骨,如果没有这些,学识怎么好那也是形式上的、粗浅的东西。

曹工化(文艺评论家、中国美院客座教授):我讲三个问题,三个方面。三个问题围绕一个关键词,这个关键词在两会之后,是中国最热门的一个词,在全世界也是一个关键词:温总理的政府报告上的"让人民活的更有尊严",关键词是"尊严"。

尊严这个词在世界上引起轩然大波,为什么尊严起了这么大的反应?中国有史以来任何都不缺,缺的就是尊严,而且我们几千年的奋斗就是为了尊严,毛泽东在天安门上说的"中国人民从此站起来",这就是我们的一个尊严。

放在锵哥,我分三块讲。第一块,锵哥这个人,锵哥称到现在都在追求自己的尊严、生命的尊严。我知道你吃苦受累的过程,在这种过程中,你是如何挣扎着要追求生命的尊严的?

陈永锵:你说尊严,我也很激动,我在展览时也说,树无知于生命的意义,但树起了生命的尊严。

曹工化:锵哥一生在寻找生命的尊严。一个是人的尊严,第二是这个生命的尊严,折射出来的是艺术的尊严。他在这个尊严寻找过程当中,我觉得是挣扎的,从他的画上可以看到,从他的用笔用墨当中可以看到。他是挣扎着去寻找生命的尊严,这个过程非常不容易,很多人寻找尊严,但是很多人挣扎不了。但是锵哥不一样的,他挣扎着去寻找生命的尊严,并折射出寻找绘画的尊严和艺术的尊严,这是给我们很大的启发,在他的画里看到尊严。

第二部分讲岭南画派的关系,说锵哥就不能回避岭南画画派的问题。一个画派实际上成就了一个人或者几个人,却害了一大批人。画派是一个群体,任何画派,只有几个顶尖人物,下面画派内的都是一群"乌合之众"。画派这一个群体是符合大众心理学的,在法国有一个大众心理学的研究者,他的一本名著就是《乌合之众》,当大众变成一个画派之后,像岭南画派,除了两高一陈和后面的关、黎,其他的都不知道了。

这个学者将之定义为群体性突发事件,同样也折射出画派的心理。

他对此有三点界定:第一点是情绪化,你说我们浙派不好,站出来要跟你吵架;你说我们岭南派没有笔墨,则群起而攻之;第二个低智商、不思考,一个流派当中除了几个开宗立派的人,其他人都是按照惯例作画,他在流派里面是低智商;第三个叫无异议,对于我流派的宗旨是不能有异议,有异议你就不对了。

在三个新的界定情况下,流派是害人的。现在当你进入一个流派的时候,你是无个性的人,只有流派的尊严,流派里面没有某一个人的尊严。

那么锵哥确实在岭南画派里面,但是他懂得在流派里面寻找自己的个性化,寻找流派当中自己的尊严。他在挣扎,从岭南画派里面要出来但是又不能离开岭南画派,岭南画派是一个地域文化的尊严,他要保持这个尊严,从这两个尊严当中锵哥找到自己的东西,达到自己的个性化,达到保持流派尊严的同时,保持流派当中一个个体画家的尊严。

第三部分他保持了对自然的尊严。刚刚讲树的尊严,那么当我们在对一个自然有敬畏的时候,实际上是在敬畏整个大的生命,生命是有尊严的。比如说,我们暂且不讲它的花,大家都关注他的树,锵哥自己说树是生命的尊严,而树在中国文化当中,在中国美术文化当中,它是一个特例。

和西洋文化不一样,这个特例跟人一样分三六九等。山水画里面有树法、石法、水法,树法像人一样分三六九等,只有几个高高在上的人可以入等的,而树也是一样。比如说松树、柏树、柳树、梅树,其他都是杂树,没有尊严的,都是群盲,是芸芸众生。

而锵哥现在画的都是杂树,他说每一棵树都应该有自己的尊严,他是只见树木不见森林的。以前在中国文化里面说"木秀于林,风必摧之",意思说一棵树你是没有尊严的,你埋于芸芸众生里面、在树群里面,你就是一棵树,不知道什么树,但是你是安全的,尽管你没有尊严。

很多中国人都是以尊严换取安全。现在锵哥把每一棵树作为一棵独立的树,就是要只见树木不见森林,这才是一棵树的尊严。从美术史上说,我也要只见我这个画家,不见其他的画派,不见美术史,我不要隐藏在芸芸众生当中。

我简单讲了这三个方面,我觉得锵哥是一个有尊严的画家,他的尊严是挣扎出来的,他给我们启示,给我们信心。我觉得中国美术家像锵哥这样要挣扎,便可以找到自己的尊严,每一个美术家找到尊严的时候,就是中国美术找到了尊严,中国文化找到了尊严,是我们每一个人的尊严。