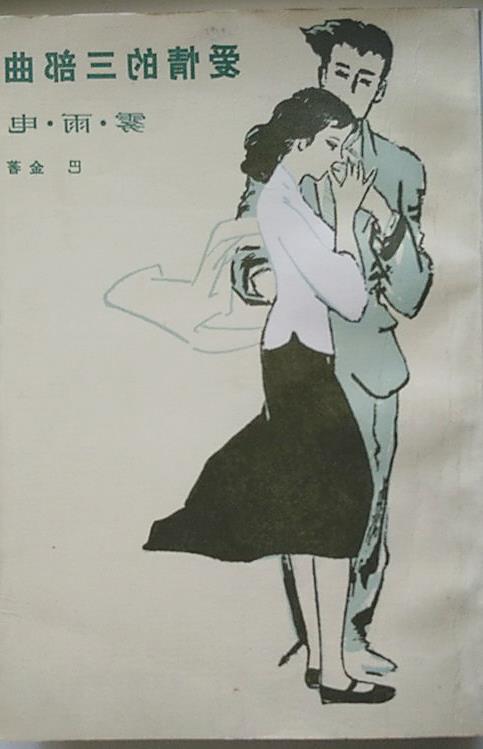

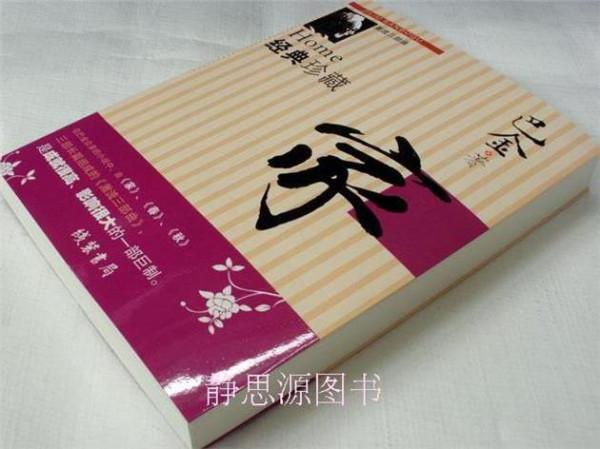

试论巴金《激流三部曲》中高觉新形象的悲剧性

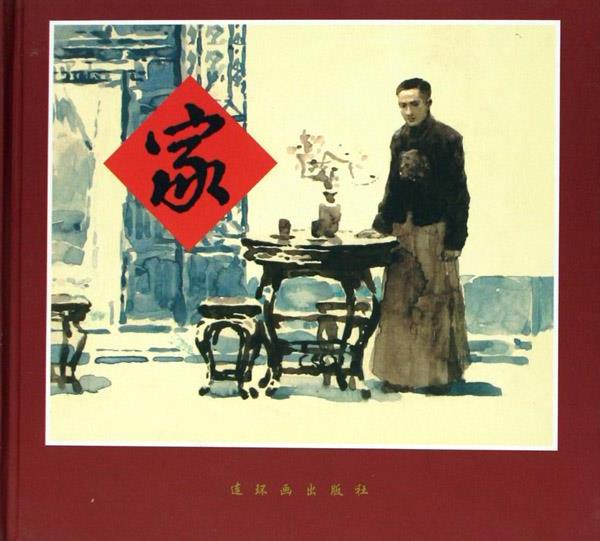

形象,栩栩如生地矗立在无数读者心中,在中国现当代文学中悲剧性故事中留下了浓墨重彩的一笔。他是高家的长房长孙,被家族给予厚望,承担着“因袭”的重任。在巴金的笔下,高觉新被赋予了双重性格特征,一面内心里强烈对自由、光明的渴求,另一个方面迫于封建宗法制度和家长的压力,无奈地走在自己不愿意的路上,倍受煎熬。因此,他只有用“作揖主义”和“不抵抗”的方式来面对这一切,以求得内心的平和、安稳,从而形成了典型的“觉新性格”[②]

——他以清醒的头脑眼睁睁看着把别人送进坟墓,总抱有一丝幻想,祈求最后的命运晚一点到来,由此产生了绝望、悲观、深度自卑以致精神崩溃等种种心态。

亚里士多德指出,情节是悲剧的根本,是悲剧的灵魂。高觉新的悲剧人生在巴金的笔下是完整的,从成绩优良面临着继续深造实现人生理想到承袭家族重任陷入世俗陷阱,从目睹心上人梅到妻子李瑞珏和儿子海臣的死,他就在封建伦理道德的钳制和自己良心的谴责中苟活,自己又亲手葬送了表妹惠的青年的生命,断送了表弟枚少爷的幸福人生,情节紧凑,环环相扣成为了这部现实主义巨作的核心灵魂。

一、理想和现实的矛盾冲突表现成为其人生悲剧的典型特征

马克思和恩格斯对于悲剧的理解是“悲剧最深刻的根源只存于客观的社会矛盾中”,“在悲剧中起决定性作用的是同某种必然性相联系着的客观的社会因素。”悲剧的本质是“历史的必然要求和这一要求实际上不可能实现的悲剧性冲突。”

别林斯基指出:悲剧的实质,就是在于冲突,即在于人心自然欲望与道德责任或仅仅与不可克服的障碍之间的冲突、斗争。高觉新其人的本质是善良的,思想上向往“五四”运动倡导的自由、平等、博爱这些先进的民主主义思想。可是由于他性格上的懦弱决定了他站在了封建主义阵营里,理想和现实激烈的不调和让他内心充满了矛盾和斗争。也正是这种尖锐的矛盾冲突,让高觉新的人物形象的悲剧性充分展露在读者面前。

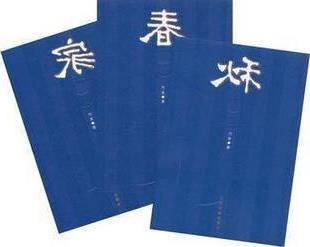

高觉新在《春》中的出场安排在第六章里。在巴金的笔下,高觉新一出场便陷入了矛盾冲突当中:天资聪慧、成绩优良的他由于母亲的逝去无法继续到有名的大学深造,只能回家扛起家庭的重担;自己梦中的佳人钱家表妹无法迎娶只能按照父亲的意愿和李家的姑娘成了亲。尽管高觉新心里有一万个不愿意,他还是遵照家长的要求回家料理家务,和李家姑娘成亲。“由于非个体化的文化氛围自然就产生出‘谦和’、‘虚心’、‘礼让’的道德原则,虽然在一定程度上有助于调节人际关系,但若无个体独立的意识,这些美德也就会演成‘萎缩’、‘退让’的同义词。”[③]

![我国四大名著中不是出于明朝的是[]a 《西游记》b 《三国演义》c 《水浒传》d 《红楼梦》](https://pic.bilezu.com/upload/7/1d/71d9ce192777f4305310121a4348d97d_thumb.jpg)