乔冠华与龚澎之墓 蔡元培的“迁墓”与乔冠华的“四墓”

1940年春天,“北大之父”蔡元培在香港病故,抗日战火连天,北大则迁到昆明,与清华、南开合组西南联大,局势混乱之下,蔡元培只能长眠香港,葬于香港岛西南角山坡的“华人永远坟场”。

上世纪80年代,曾经有过几番关于蔡墓迁回北大的声音。今年(2011)11月,学者傅国涌撰文回顾蔡墓始末,又重提蔡墓迁回北大。随后,蔡元培的孙女在香港拜祭祖父,表示没有迁墓之意。蔡家人的想法是:“入土为安之后就不要再打扰亡灵。

在那样一个动荡的年代,祖父葬在那儿是一种入土为安;祖母也是居住在上海就葬在上海。我们希望老人家有一个安静的环境,不想对墓地做太大动作,迁墓会是一种打扰。

另一方面,迁墓也耗费人力、物力、财力,对于我祖父而言,这不是他一向的做事为人风格。我们作为后人可能也不需要这样的一个变化。香港早就回归了,应该说他现在是葬在中国的土地上。我们不觉得他一定要葬在北大。”

这段文字秋末摘自《时代周报》去年底发自北京的一篇报道,题为《网络呼声与家人相左 北大校方一无所知 蔡元培后人拒绝迁墓北大》。标题已把意思说清楚了,舆论主要是学界包括香港,呼吁把蔡元培墓迁回北大,理由不外乎敬仰蔡元培对北大的贡献,蔡墓迁回北大有多重意义,而香港蔡墓杂于坟海之中,给人孑落之感,与蔡元培的身份、地位、贡献不相称。

1977年余光中前往香港蔡元培墓致祭,见荒烟蔓草不胜唏嘘,作诗《蔡元培墓前》:想墓中的臂膀在六十年前,殷勤曾摇过一只摇篮,那婴儿的乳名叫做五四。

那婴孩洪亮的哭声,闹醒两千年沉沉的古国,从鸦片烟的浓雾里醒来。而北大表示,蔡元培墓地放在哪里需要蔡元培后人来决定,蔡元培不管是什么身份,首先都是个人,决定权先是在其家人手中,其次才能有其他考虑。

表示的是党委一工作人员,可以看作是北大校方的态度。蔡元培墓回归北大的呼声,引起了蔡元培的故乡绍兴的关注和热心,市政协会上提出《建议迁回蔡元培墓、修建铜像和广场》提案,得到了广泛赞同,希望蔡元培魂归故里。

蔡元培墓该不该迁?迁有理不迁也有理,迁也好不迁也好,还是北大说得好,此事还是要尊重蔡氏后人的意见,他们的态度决定一切,外界不能超越和强求。呼吁迁与不迁之中,表现出来的是,一个人对教育对国家做了有益的事,人民不会忘了他,蔡元培的思想、精神和品格受到了后人高度的尊重和尊敬。而尊重和尊敬,包括缅怀和纪念,并不一定要在墓前,也不在于墓的有无和墓的大小以及所谓形制、规格,更在于继承和发扬他进步的思想和积极的精神。诚如敬仰孔子,未必一定要去孔子墓前。“囊括大典,网罗众家;思想自由,兼容并包”,若这一条能真正广泛实施,就是对蔡元培最好的纪念。

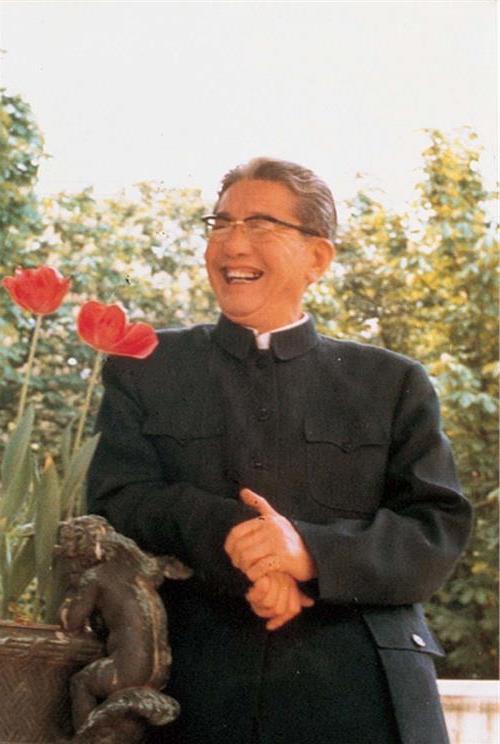

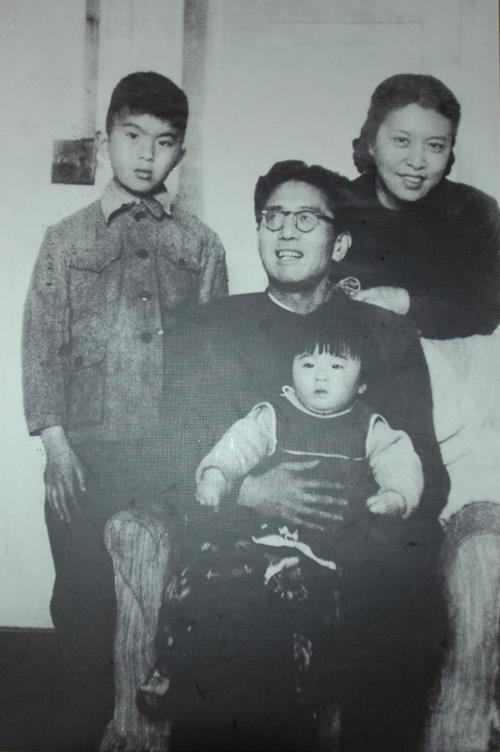

1983年9月22日,乔冠华逝世。1984年12月7日,章含之怀着入土为安的传统观念,来到乔冠华的故乡盐城市建湖县,希望解决乔冠华的最后归宿问题。其间,章含之觉察到了盐城市委市政府的态度,没提乔冠华安葬故乡的事。

章含之想到了苏州。1985年新春一过,章含之找到苏州医学院的李颢,李颢夫妇找到了时任吴县县委书记的管正,转达了章含之的想法。管正一口答应。就这样,乔冠华的归宿落在了东山槎湾的华侨公墓。此后,乔冠华故乡希望乔冠华魂归故里,当地政府向上级部门提出了把乔冠华墓迁回故里的要求。

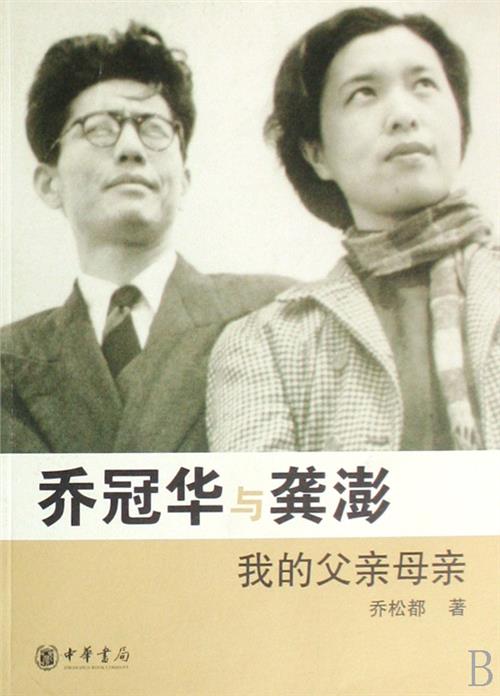

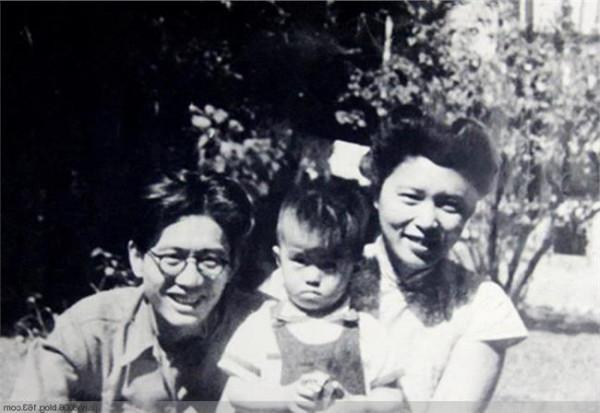

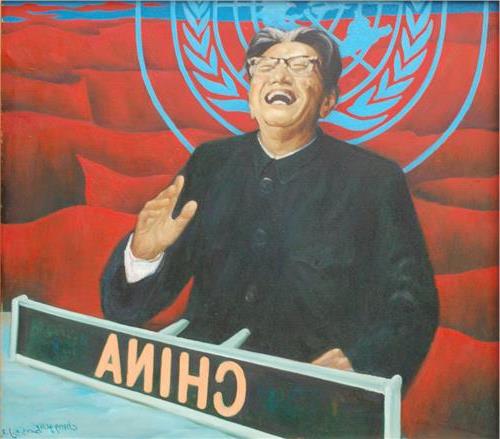

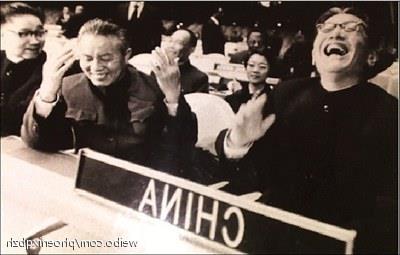

征得章含之同意,经江苏省政协协调,乔冠华墓迁回故里,并保留了东山镇华侨公墓中的乔冠华墓。2008年的清明后,东山镇杨湾村的华侨公墓二区出现了一处乔冠华与发妻龚澎的合葬墓,此墓由乔冠华与龚澎之女乔松郁所建。

上海福寿园是一处人文纪念公园。2002年春天,福寿园向章含之提出了在该园建立一座乔冠华陵墓的建议。这时,章含之已年逾七旬,也有在百年之后与乔冠华一起相聚在她的出生地上海的愿望,采纳了福寿园的建议。2003年3月31日的上午,乔冠华的铜像与墓碑在上海福寿园落成。

今年清明前夕,网上报上一篇乔冠华有四处墓的文章广为传播,秋末在公交车上见一老者低头专注一文摘报,斜目赫然见标题“共和国外交部长为何有四处墓”,老者当读曹孟德七十二疑冢。上面所摘文字亦来于此。

最早,乔冠华墓落苏州东山,当地报纸有过报道,墓碑黑色大理石、横放,仍有印记。2004年乔冠华墓从苏州迁回盐城,新华日报有报道:“我国已故著名外交家乔冠华的生前遗物,陆续从北京运至建湖。

躺卧在浩瀚的太湖之滨的乔冠华墓,依据乔冠华生前遗愿,经省政协协调,不日亦将迁移至他的衣胞之地——建湖庆丰镇东乔村乔家庄。1984年乔冠华逝世时,骨灰安放在苏州市吴中区东山镇的太湖边。

之后,其夫人章含之两次赴乔冠华故乡建湖,并写下了《故乡行》散记。家乡人民对乔冠华表现出深深的怀念之情,希望他魂归故里。建湖县委、县政府就此专门研究,章含之亦有此意,委托家乡政府帮助办理。

经省政协出面协调,苏州市委、市政府同意迁墓,并表示在其墓迁走后,再新立一块墓碑,以示苏州人民对这位卓越外交家的纪念。建湖县委、县政府委托东南大学对乔冠华墓地及墓碑进行规划设计,并决定发掘乔冠华少年就读的读书亭、启明桥等遗迹,扩建乔冠华故居。”最早一处既迁,乔冠华墓实际是三处。

乔冠华有三处墓,可以讲合乎情理,一处回故乡,两处与夫人。乔冠华是幸福的,苏州多情多义,上海有情有义,家乡没有忘情忘义,幸哉,共和国的外交部长。而乔冠华墓的波折,由无处可葬,由一墓成三墓四墓,又给世人体会出了些什么呢?中国自古以来,政界人士墓葬,从来没有独立于政治之外,身前身后,荣则荣,衰则衰,哀则哀,共产党人本应视死如归,官大官小都视之自然中来自然中去,可也未能免俗,脱此惯例,不禁令人唏嘘。不知九泉之下的乔部长乔老爷,作何感想,会不会说,青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还?

![>乔冠华夫人龚澎照片 [图文]乔冠华夫人龚澎:中共第一位新闻发言人](https://pic.bilezu.com/upload/8/f0/8f0bcaa29a1d3b69906ca0031d1b688a_thumb.jpg)