夏志清校长 李浴洋:夏志清夏济安书信中的学者成长史

无论是从个体角度来说,还是从“时”、从“地”的意义上看,《书信集》都是一部很有价值的文献。

我们读到古人的书信,大都是通过他们的文集。也就是说,这些书信已经经过了人为的选择,是一种单向的表达。但《书信集》中收录的夏氏兄弟的书信却是它们的本来面目,这是非常难得的。

从2015年开始,由夏志清夫人王洞女士主编,苏州大学文学院季进教授编注的五卷本《夏志清夏济安书信集》(以下简称《书信集》)陆续推出繁体中文版,迄今已经问世三卷。而今年,卷一(1947—1950)的简体中文版也由“活字文化”推出。

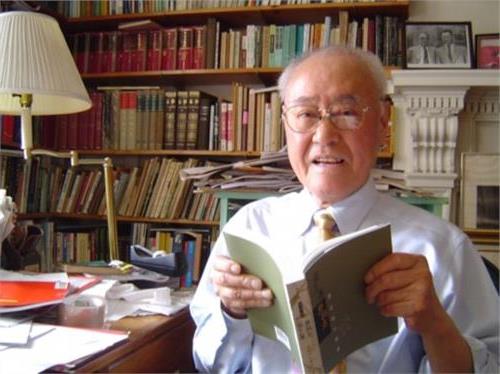

至此,汉语读者就都有机会见到这部卷帙宏富的《书信集》了。近日,本报特约北京大学中文系博士生李浴洋,就夏氏兄弟及他们之间的通信对恰在北京大学人文社会科学研究院访问教授任上的陈国球(左图)进行访谈。

陈国球毕业于香港大学与加拿大多伦多大学,现任香港教育大学中国文学讲座教授、中国文学文化研究中心总监与香港人文学院创院院士。著有《明代复古派唐诗论研究》《文学史书写形态与文化政治》《文学如何成为知识?》《抒情中国论》与《香港的抒情史》等,编有《文学史》集刊(与陈平原教授合编)、《抒情之现代性:“抒情传统”论述与中国文学研究》(与王德威教授合编)与《香港文学大系(1919—1949)》(主编,共十二卷)等。

《书信集》再现了夏氏兄弟学术训练的整个过程

李浴洋:1940年代后期,夏济安、夏志清兄弟二人都曾在北大任教。在某种程度上,北大可以说是他们学术生涯的起点。我们今天也在这里探讨他们之间的书信。在您看来,《书信集》面世的最重要的意义是什么?

陈国球:我想,《书信集》出版的意义至少可以从内容与形式两个角度来讲。首先,就个体层面而言,其中记录了两位重要的华人学者——夏济安、夏志清兄弟二人在1947至1965年间对于人生道路、现实世界与知识世界的探索。

他们就这些方面的话题进行的交流,很多是只可能在相互信赖的亲密无间的两个个体之间展开的。而在他们通过书信展开交流的十七年间,正是中国历史、政治、文化与社会发生巨大变动的年代。他们兄弟二人的足迹先后经历中国大陆和香港、台湾地区与北美,在冷战背景下,他们在当时做出的观察、反应、思考与选择,自然也就可以为我们更好地认识与理解那个时代提供某种参照。

因此,无论是从个体角度来说,还是从“时”、从“地”的意义上看,《书信集》都是一部很有价值的文献。

除去内容方面,《书信集》在形式上也自有其意义。“书信”这一体裁的历史非常久远,在中国文学史与学术史上原本就有通过书信表达判断与互动的传统。但我们读到古人的书信,大都是通过他们的文集。也就是说,这些书信已经经过了人为的选择,是一种单向的表达。但《书信集》中收录的夏氏兄弟的书信却是它们的本来面目,这是非常难得的。

李浴洋:我注意到,夏志清最后的学术工作几乎都与“书信”有关。根据王洞女士的介绍,在他2009年首次病危时,最为挂怀的事业便是希望可以将他与张爱玲以及夏济安的书信整理出版。经过他历时三年的努力,《张爱玲给我的信件》于2012年问世。

次年,夏志清去世。在他身后,王洞女士秉承他的遗愿,开始与季进教授一道编注《书信集》。参照一些与他晚年有过交往的学者的回忆文章可知,为了这两种“书信集”,他基本上投入了自己最后的全部精力,甚至为此搁置了一些系统整理个人学术著述的提议。您如何看待他的这一选择?

陈国球:夏志清晚年把主要精力都投入到了书信整理中,与他最后一个人生阶段的生活状态有关。1991年,他从哥伦比亚大学退休。从1992年开始,他基本上就没有再做大型的学术工作了。夏志清的主要学术著作有三种,即他的三部英文专书与论文集:一是1961年由耶鲁大学出版社出版的《中国现代小说史》(A History of Modern Chinese Fiction),二是1968年由哥伦比亚大学出版社出版的《中国古典小说》(The Classic Chinese Novel: A Critical Introduction),三是2004年由哥伦比亚大学出版社出版的,收录了他在哥大任教期间的16篇重要论文的《夏志清论中国文学》(C.

T. Hsia on Chinese Literature)。所有这些,都是他在退休以前完成的。此外,他还有一些中文著作,编选过两种中国文学英译的大学教材。但最重要的便是这三本,而他的学术地位,也正是通过这三本著作建立起来的。

夏志清是很有信心的学人,他相信这三部著作已经足以使他“不朽”了。因此,在退休以后,他便进入了另外一种生活状态。在我看来,他在最后一个人生阶段所做的其实是一种对于人生经历与学术道路的“回顾”。

夏志清对于书信的整理,便是一种“回顾”。在他的生命中,与张爱玲以及夏济安的音问交流无疑是两段非常重要的经历。张爱玲是他最欣赏的中国作家,夏济安则是他在生活与学术上最信赖的兄长。当然,《张爱玲给我的信件》与《书信集》也有不同。在前者中,“主角”是张爱玲;而在后者中,“主角”则更多是夏志清自己。所以,对于了解夏志清的生命史而言,更重要的应当还是《书信集》。

《书信集》的出版说明夏济安、夏志清兄弟对于往来书信都有十分精心的保管。保存下来的612封书信尽管不是他们的全部通信,但数量已经相当可观。他们当初应当完全没有考虑过会在日后将通信发表,所以这一行为说明了他们原本就视彼此的通信为个人生命的重要记录。

是故,《书信集》的出版承载的也就更有一种“回顾”的意义了,因为其中记录的是他们的真实足迹。虽然夏志清生前只整理完成了张爱玲给他的信件部分,但我相信王洞女士执行的正是他的思路与追求。

李浴洋:《书信集》繁体中文版面世后,引起不少反响。审读过卷一书稿的王德威教授在《后记》中指出:“(夏济安、夏志清)两人在信中言无不尽,甚至不避私密欲望。那样真切的互动不仅洋溢着兄弟之情,也有男性之间的信任,应是书信集最珍贵的部分。”那么,《书信集》中最让您感兴趣的部分是什么?

陈国球:我是2015年在台北出席“中研院”举办的“夏志清先生纪念研讨会”前夕,首次读到《书信集》卷一的。记得当时的会议日程非常紧张,我利用一个晚上的时间把卷一翻了一遍。因为那次会议兼有“纪念”性质,又适逢卷一首发,所以大家在讨论《书信集》时,更多关注的自然都是与夏志清的人生经历有关的内容,还有一些“八卦”。

而我在翻的时候目标却非常单一,就是去看其中学术性的部分——具体而言,便是夏济安与夏志清的读书心得。

以往我们对于他们兄弟二人的最初印象,便是他们编辑杂志、从事翻译、写作专书与引发辩论,好像他们一出手便是十分成熟的学者。但在《书信集》中,我们却可以清晰地看到他们的读书轨辙,包括他们最早读的是什么书,如何从一本书读到另一本书,他们在读书过程中如何转变与更新他们的书单,以及他们就一些学人与学术著作所做的臧否,等等。

换句话说,《书信集》再现了他们整个学术训练的过程。在我看来,这是其中很有意义的部分。

以夏志清为例。我们此前能够读到的他最早的学术著作便是《中国现代小说史》。但通过《书信集》,我们可以知道,小说,尤其是“中国现代小说”其实并非他长期关注的对象。他在写作《中国现代小说史》之前所受的学术训练几乎都是关于诗歌研究的。

特别是在英国诗歌研究方面,他投入了很多精力。他在耶鲁攻读的便是英国文学博士课程,博士论文正是关于英诗的。那么,他的学术兴趣是如何从英诗转向中国小说,在这一转向过程中,他有哪些“变”,又有哪些“不变”,这就值得我们去思考了。

我认为,《中国现代小说史》尽管有文学史的眼光,但主要还是一部“文学评论集”。夏志清所完成的是一项在历史向度上的文学批评实践。这应当是我们对于《中国现代小说史》的基本定位。而他之所以会这样研究“中国现代小说”,与他此前所受的学术训练直接相关。

也就是说,在他对于“中国现代小说”的研究中,其实贯彻了许多英诗研究的方法。所有对于这部著作的讨论,都应当首先回到这一“起点”上。在《书信集》中,我们可以看到他学术成长的过程。在某种程度上,我阅读《书信集》,关注的正是学者的成长史。

![>夏志清论张爱玲 文学评论家夏志清去世曾收到张爱玲103封信[图]【2】](https://pic.bilezu.com/upload/1/34/1346d47effaad8921e7fc8a92e5b6d38_thumb.jpg)