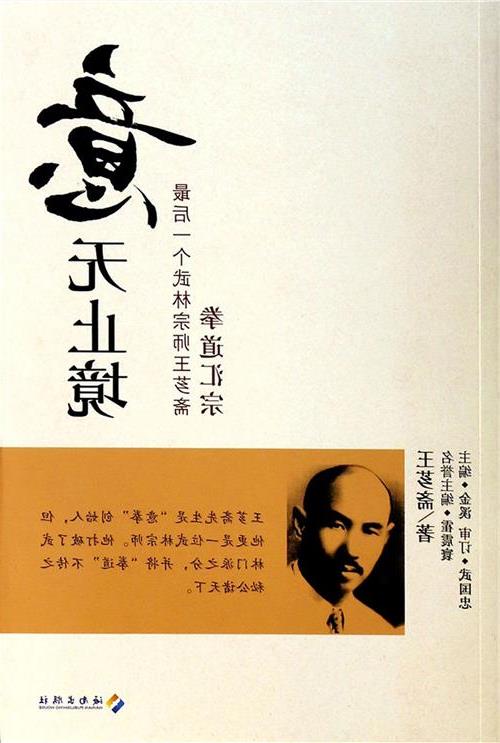

赵道新评价王芗斋 【赵道新】我的恩师赵道新

我十五岁在天津市河北第一中学(现天津第三中学)上学的时候,非常喜欢体育,尤其爱打篮球。我们学校的篮球队经常在东马路的基督教青年会大楼(现天津市少年宫)内训练,常常与国术名士张占魁开办的“中华国术研究社”训练班共用一个大厅。

有一天,张老先生突然用手指着我,大声问他周围的人:“那个玩球挺灵活的小孩是谁呀?”他不就是您徒弟马骐昌的侄儿吗。”周围的人答道。“叫他到这边来……”随后老先生用不容辩驳的口吻要求我放弃篮球,随他学武。就这样,我便走进了武术,时间是1930年。

张占魁,字兆东。直隶河间府后鸿雁村人。先从深州的刘奇兰学形意拳,后拜京城的董海川为师,按老先生的说法:他的八卦掌实际上是随程廷华练就的.艺成后在天津任“马快”,捉匪缉盗,镇慑地霸,在清末他以搏技精湛享誉天津警事界和民间,素有“闪电手”之称。晚年创办中华国术研究社。

我随张占魁老先生打劈拳、走圈……十分苦,也十分兴奋.比如,在数九寒冬,老先生搬把椅子当院一坐,眼盯着他的孙子张培武和我转八卦.我俩的手被冻得钻心疼痛,每当我们走转到脸背着老先生时,总要呲牙咧嘴作出痛苦的表情,一旦转到面向着老先生时,立刻改换成一副认真而超然的面孔。

由于我的叔叔马骐昌是张老先生的爱徒,且为天津拳界的“三匹马”之一。按传统的辈分习俗,我不能成为老先生的弟子。起先,老先生准备推荐我拜刘晋卿先生为师,老先生的这位三徒弟刘晋卿摹艺高超,不逊于四徒弟著名的韩慕侠先生。

但后来,老先生晚年的学生赵道新异军突起,连刘晋卿等老先生的早期名徒们也坦率地承认“青胜于蓝”,所以,老先生最终决定命我拜赵道新先生为师。1934年7月在张占魁家举行了颇有传统特色的仪式,老先生为达摩圣像敬香,在座的有裘稚和、温士源,苗春宙、顾小痴等,后在天津清真会宾楼设宴庆典。随后的9月间,我随赵老师赶赶上海,在上海浦东中学任体育教师,并开始了格斗训练。

在上海,赵老师教了许多年轻人,其中不乏出类拔萃者。比如,在我之前,有被老师从流氓瘪三的围攻中救出的吴天甲、由张长信先生推荐的他自己的高材生薛恒源。后来,又有张占魁学生韩友三之子韩星垣,还有中央国术馆优等生解之信,因他的父亲名镖解焕章被老师所败,尊父命前来投师。

二十年代末和三十年代初,赵老师多次投书撰文给官方,要求改革中国武术,但皆遭到漠视。不得已,才在自己的圈子里,潜心研究,大胆试验,力图构建无愧于时代的格斗体系,而我们这些人自然也就成了这项研究的受益者和实验品。

老师的教学是极其严谨的。他在训练计划的制定上相当大胆,但在训I练计划的执行上却又极端严格.对于每一种技术,他都要细致地讲解,反复地演示,并以身试劲.观赏他的实作真是一种美的享受;同时象注入了兴奋剂一样,使从学者力健神烁。拳士张天锡在看完赵老师的拳术演示后,按撩不住激情,当即赋诗一首。

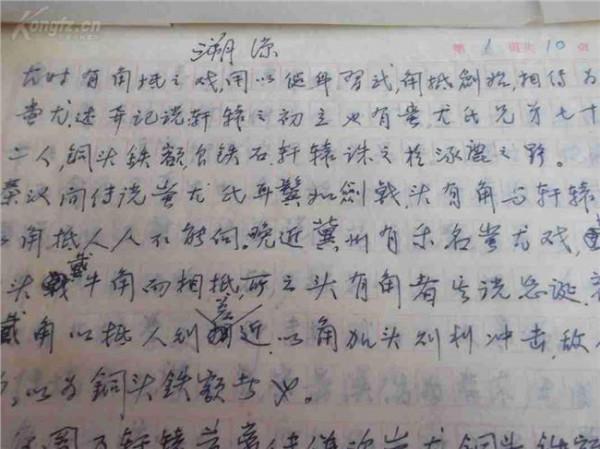

现抄录其中部分诗句如下:

及门何止千万人, 试问谁能得其真。

观君技艺听君论, 恍如吾师在眼前。

灵机活泼藏腹内, 神光离合绕指巅。

刚柔虚实通易理, 阴阳消息近奇门。

此中说理极精细, 绝大学问非儿戏。

第一强国兼强种, 练好身体犹其次.

鹘落龙潜运神奇, 鹰瞻虎视蓄威势。

一声叱诧走风云, 万泉包罗小天地。

变化莫测形无形, 动静随心意无意。

当年,海通社记者为老师拍摄了几百张拳姿,可惜今天仅剩下了部分质量较低的照片。

在1936-937年间老师因其父逝世而回津,之前,让我在税专学校代他授拳,并嘱我勤苦操练他新创的一套“杆术训练”。每日,我除了食宿外,不是读书就是操杆。待老师返回上海时,他惊奇地看到了他的训练方式在我身上所产生的功效,肌体饱涨、肌质优良、运作轻灵、炸力强劲,而且感觉浑身每一根肌束和毛孔都能随着意念的闪动而突然兴奋起来,亢奋得向往着与人搏斗,甚至想望自身疼痛的体验……老师高兴极了,随后他也与我一起抖杆,并不断探索和进行其它的训练,休息时师生俩还经常站在大镜子前比较肌肉。

赵老师非但善武,而且能文。在上海,他与武术界人士交往不密,但却终日与当时的文化名流为伴,如“燕南道人”陈聘卿、“上海三绝”李微之等人,我们在一起探究国文与艺术。赵老师天资聪颖,在税专学校他除了教拳外,还经常代授国文课程。

在书法方面,我们学练书法,老师临汉、魏碑,我临汉碑。在篆刻方面,我们喜欢“西泠八家”,并擅长无刻床的篆刻,因为此法需要很大的手劲。每次治印都要加盖到一本小册子上,数十年来已积累了百余枚印章,只可惜后来统统毁于“文化大革命”的焚火之中。

老师虽在国术界声望很高,但他反对神化、藐视权威。他拒绝姜容樵在小说《当代武侠奇人传》中将他列入“后八侠”。他的学生薛恒源象他一样,专打名手大师.,较量前从不问对方的名望、地位,宁可掌下战死,不在名下惧退。

当时的国术同行都骂我们师徒在上海滩上“好勇斗狠”。可实际上,老师和我们从来都是手不轻动的,不被门派唆使,不仗艺欺人。老师也和普通人一样,具有一颗未泯的童心。一次,我们师徒数人在参加带有一些赌博性质的蟋蟀斗咬时,警察封锁了前院后门。

我们来到后门发现门已用绳栓紧并被人死死地拉住。我猛然发力将门拽开一道缝隙,税专学校的尹耀庭象箭一般地夺缝而逃,我再次发力将门破坏掉,那位拽绳的警士也迷迷糊糊地同时被绳子拉了进来,薛恒源迅速把那人抄起,塞进了油篓,而后我们撤离了现场,事后发现赵老师不见了。原来他昂首挺胸信步从前门走出,在场的巡捕未敢阻拦。

1939年我因姐逝而回津,时年,张占魁先生病重,我留下来照料病人,至夏季,张老先生病逝,天津各界为他举行了大规模的送葬仪式。其后,第二次世界大战爆发,我在北平集团军和感化院工作,过着紧张而飘泊的生活。1941年底,我释放了一百多名在押的新四军战俘后辞职。

先到上海,然后回天津。1942年初与老师赴黄克诚的新四军第三师处做生意,途中我感染了伤寒,老师只得返回天津,我到江苏镇江薛恒源处养病,愈后仍留在镇江练拳、读书,直到1945年日本投降。