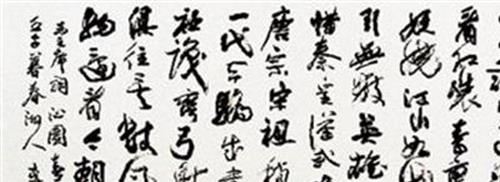

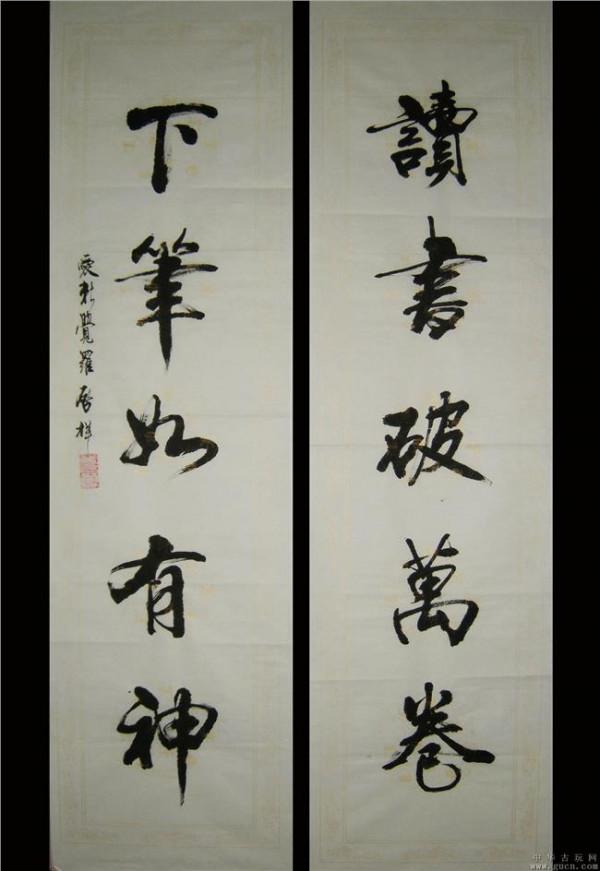

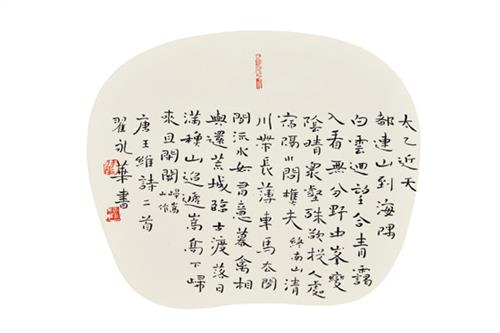

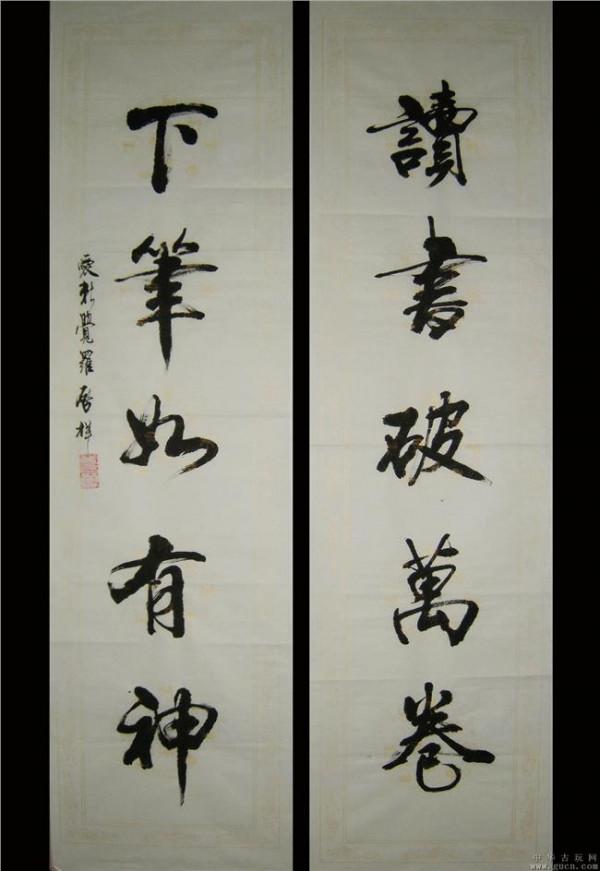

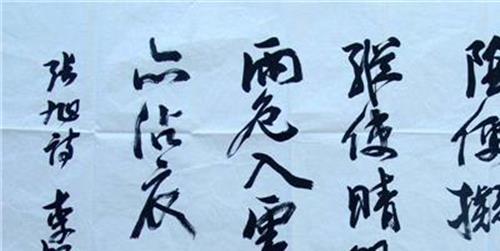

李铎书法真迹 著名书法家李铎谈书法

书法是我国几千年优秀传统文化之一,数千年来一代传一代,生生不息,我们这一代的任务是继续传承和发扬光大。书法是我们56个民族赖以繁衍、联系、沟通的纽带,中华民族这么团结,文字起到了很关键的作用。其实,文艺也是一种综合国力和战斗力的体现,是民族精神的最好体现。

艺林奇葩 常开不败

不断有人问我,书法会不会断根?尤其是电脑技术的发展,使许多人都不会用笔写字了。我说:这种担心大可不必,书法作为中华民族艺林中的奇葩,必将伴着祖国各项事业的发展而蓬勃发展。

搞书法的毕竟是少数,这倒是个事实,不光现在是少数,历史上任何一个阶段都是少数,现在书法搞得热火朝天,形势非常好,但是对比13亿人口,搞书法的还是少数。不要因为它是少数,就担心书法不会传承下去,不会发扬下去。

很多人虽然不懂书法艺术,但书法却深入民心。一过春节,家家户户都要张贴用书法形式写成的春联,家家户户不见得都懂得书法,但是非要用书法的形式表达出来,认为是个喜事,说明人民群众对书法极有感情。

当今书法事业蓬勃发展,各级书法家协会、书法团体,对于传承和推动书法艺术起到了不可磨灭的作用,不仅是现在起作用,将来还会起作用。文字发生和发展的过程中,伴随着书法的发生和发展,只要文字不灭,书法这门艺术是不会磨灭的。

古代书法家要想集会或组织个笔会,把几十个人从不同的地方聚到一起来是很不容易的事情,车船人马的要几个月才能到一起。大家通过聚会留下一些墨迹,还必须几个月以后才能传播开去。

而现在,上网几秒钟全国都能知道,当场写画,马上会通过信号传输公之于众。这种现代化、高速的信息技术极大地推广了书法艺术,我们不会发愁无法传播了。但是又带来另外一个问题,需要当代人克服浮躁深入其中,对书法进行有力地指导,才能使这个事业真正向广度、深度发展。

只听其自然那可不行,必须加强组织的力度,所以我们要搞书法家协会、搞书法组织,要搞书法展览、搞讲座、搞交流等等,这些积极的因素大大推动了书法的发展。

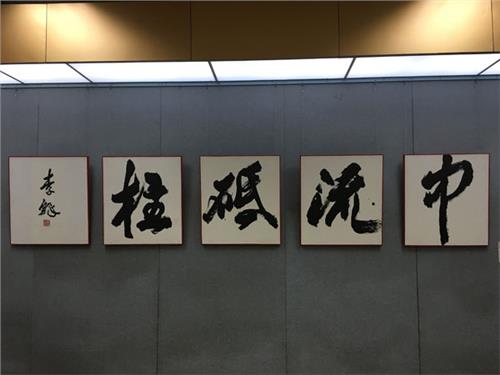

正本清源 临立变创

在推动书法事业向前进的过程中,我们怎么做才能更有力呢?我认为路线是很重要的,要走继承和发展之路,这恐怕是唯一正确的道路。我们要大力提倡继承和发展,要反复地、明确地强调,在继承的基础上讲发展,在发展的前提下讲继承。

继承和发展具体怎么操作,就要记住四个字:“临、立、变、创”。“临”和“立”是个大的阶段,“变”和“创”也是一个大的阶段。

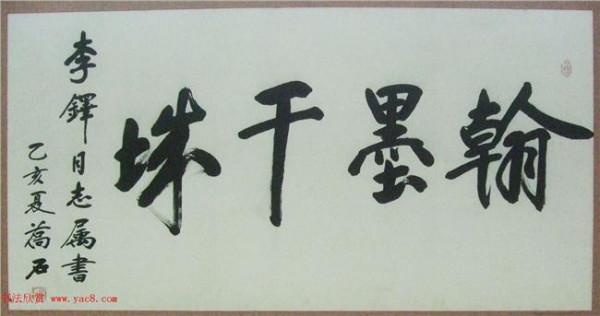

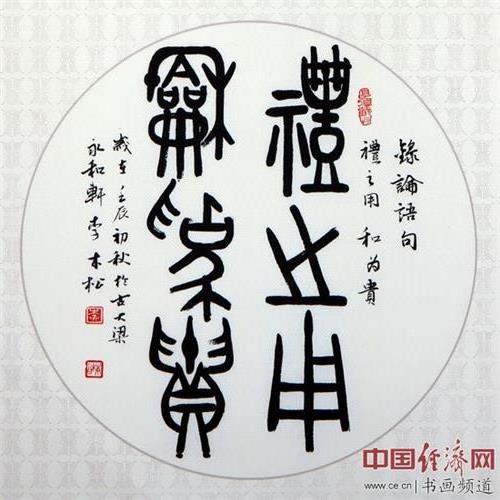

“临”是师法于古代碑帖,求形神俱象;“立”是得到碑帖范本的神韵为己所用,奠定书法的根基;“变”是要多看多读多听,广泛吸取众家之长,不囿成规,渐具自家风貌;“创”是要融会贯通,取精用宏,寓学养于点画之中,得风神于笔墨之外,自开一格,卓然成家。这是我总结出的学书道理,也是古往今来众多书法家成功的规律。

通过学习临摹别人的东西使自己书写得法,立得住。如果没有临摹,或者说是没有认真临,实际写的还是自己的自由体,是立不住的。一些人写了好几年总是不进步,实际他是没有认真临过好东西,甚至没有临摹,拿起笔来就是自由体,写钢笔字、铅笔字是什么样,拿起毛笔来还照样是什么样,这不是书法。

书法是书中有法,这是书法最根本的道理。我们平时写字,百分之八九十的人是不讲法的,认识就行,有些人写字别人还不认识。

这种自由体就像是一条毒蛇,缠住你的手挥之不去,要想使书写有法度,看上去有美感,就要按照古人留下的精品认真地进行临摹,对照一本帖深入地临摹,在写的过程中还要加强“悟”和“记”的能力。

只有这样,写字过程中才会慢慢去掉自由体,写出来的字受看,被人们喜欢。这只是第一个阶段,光临别人的东西还是没有出息的,还要进入第二个阶段,就是要有变化,由真临改为意临,既有帖上的东西,又有自己的东西,还有通过读帖杂糅进来的东西,这样就可能出现一种新的面貌,也就是创新,写久了以后形成一种“体”。

历史上真草隶篆已经定型,我们在书写风格上进行变化创新就行,哪怕是微小的变化并有特点,就是一种创新。那种故意以狂怪和丑陋作为创新特点的书写,我是不敢苟同的。

随意一挥、不动脑子、不用力气,这种风气对年轻人甚至是一部分中老年人都是冲击,这不是个好现象。这需要我们的书法组织、书法老师正确地引导,首先自己要走“临、立、变、创”的继承发展之路,才能引导公众和学生走这个路子。

书法风格讲究用笔,字的好坏要看有没有正确的用笔动作。比如有些人写草书,不是像张旭、怀素那样笔画里软中有硬,有那种将钢丝化为绕指柔的感觉,而是像画面条,没有骨力,像秋蛇挂树,在纸上乱爬,互相缠绕,没有章法,没有美感,也就不雅。

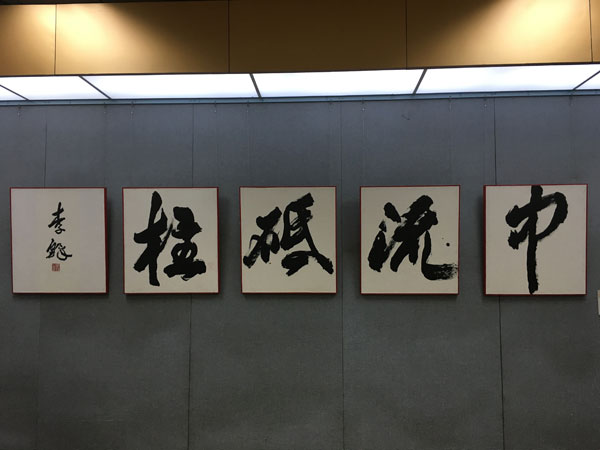

书法风格可以有不同,有遒劲雄强的,有淡雅安静的,但是都要贯注一种雅韵,犹如落纸云烟。我在《论书断语》中写过这样两段话,就是想说明掌握书法之法并非易事:“高低雅俗,乃鉴赏书艺之大要。

近观时书,流行一体,多以变态面目出现,结字扭曲,支离光怪,施笔草率,点画狼藉,背离法度,放荡不羁。因上手快,极易见效,便趋之若鹜。

从者颇众,略观其形,大有千篇一律之势,掩上名款,则众人一面,如出一辙。为书之事,重在投入,贵在个性,犹贵求精。若以省时少力而希图成器者,未之有也。”“书贵文气、雅气、静气。古人作书多清纯静穆,韵足可观。而狂怪野躁者,则俗不可耐。唯正本清源,才能共步书坛清明之域。”

学书之道惟勤与悟

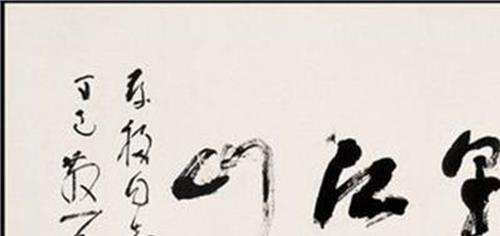

我很小就开始练习书法,十几岁当兵,今年是我在中国人民革命军事博物馆工作50周年,也是建馆50周年,同时是我从事书法艺术70周年。

记得当年在部队,我经常在小铁桶里装上石灰,掺上水,用个刷子见墙就写,部队上一些需要书写的任务也都交给我完成,无形中使我得到了充分锻炼,为我今后写大字不怯场打下了基础。1953年我到河南信阳步兵学校学习,一有机会就到信阳城里的一个旧书店里翻看字帖,虽然七八本帖都被翻得不成样子了,但每次去我都看一看。

店里的墙上还贴着一张没有头尾的书法拓片,这张拓片像是王羲之的墨迹,我非常喜欢,拿着小本逐个字地照着写。去的次数多了,店里的一个老同志都认识我了,看我那么喜欢,就把拓片送给了我,我如获至宝,又买了王羲之的《圣教序》和《兰亭序》,拿回去后我就对照这张纸认真地写。

1959年我来到北京,简直进入了书法的海洋,到处都是名家题的牌匾,故宫博物院里有许多古代书法碑帖,这些都让我如醉如痴。故宫里面郭沫若题的字,让我感到了书法端稳、洒脱的气韵,感到特别有力度,我就下决心学郭沫若的书体。

于是到处找郭沫若的书法,从报纸上剪报、买郭体字帖、到荣宝斋借郭沫若的真迹,拿回来反复临摹。临摹了好几年,当时我写的郭体字可以乱真。

这是我由“临”到“立”的过程,学一种字体就要学透它并记住它。后来我意识到学郭体固然好,但总跟在人家后面走也不是办法,学习毕竟是过程、是手段,不是目的,我通过学习郭体来改造自己的自由体,要想使书法能够立得住,形成气候,还要进行“变”和“创”。

后来我加入了王羲之行书以及苏、黄、米、蔡各体,甩开郭体,进入到第二阶段,用魏碑和隶书的笔意加入到行书里去,使书法更苍劲、古拙。其中有一段时间,由于一直不练习郭体了,而新的书风还没有完善创立,因此写得很糟糕,心里很苦恼,一些朋友、甚至家里人都劝我还是写郭体吧。

但是我想还是得改变,写一辈子郭体是不行的,学人家是必须的,但学书法的最高境界还是要写出自己的风格。

我的认识是:“学书之路,本乎于心,心之所向,手必趋之,且趋且变,当何快哉!”现在有人向我学习书法,我也是通过自己的体会告诫他们,要变要创。这里面也没有什么捷径,有八个字是要记住的:一曰兴趣,此学书之动力也;二曰勤奋,此学书之保障也;三曰悟性,此学书之羽翼也;四曰路径,此学书之方向也。四者相辅相成。古今大家,概莫能外。

我希望现在的书法家要写高雅的东西,把自己的心写进去,写出自己的特色。把握“临、立、变、创”的关系,“临”要贯穿始终,老师就是帖上,悟进去后,就可以与帖对话,那上面有真东西。

初学者要抱住一本帖反反复复地临,不要朝秦暮楚。学习书法是费时费力的一件事情,往往是费力不讨好,字写上十年八年的也不一定会怎么样。大家学习书法一定要耐得住寂寞,真正深入下去,踏踏实实地学习一定会有收获。用一句话总结就是:“学书之道,惟勤与悟。勤能补拙,悟则生灵,此学书之妙途也。”以此与大家共勉。