章太炎与佛学 章太炎与佛教

佛教与佛学在近世复兴大盛,却又在近代衰落,一度被视为禁区,这一起一落折射在人物身上就成为难以解释的盲点。太炎即是如此。他从不信佛,却致力佛学复兴,在很长时期内,人们似乎觉得民主革命家似不应与佛教结缘,于是他的佛学经历被淡化了,他的佛学观不是简单地被视为消极,就是勉强地被认为借佛反满而已。

作者认为,如细梳太炎这段经历,剔除他解说烦难的佛学语言,至少可窥他两个深层寄意:运用佛学来构筑他的道德论,以阐扬国民道德说;运用佛学创建世道平等论,以弘扬平等学说。作为他的学术精华,这些深层内核被忽略了近一个世纪。

从晚清开始,佛教的复兴就成为近代思想史上引人注目的现象。这个过程产生了许多代表人物,太炎就是其中之一。多年来,人们"一方面赞扬他在这一时期对革命所作的贡献,另一方面又批评他以佛学思想为武器的过错"(高振农:《佛教文化与近代中国》,第145页。

),这种矛盾,令人困惑;加上佛学的玄奥,太炎行文的艰涩,要真正了解太炎的佛学观,诚非易事。但这又是章太炎研究中的一个不容回避的问题,绕过这个问题对太炎的研究则无法登堂入室。笔者不揣浅薄,就此抒一得之见,以求教于十方。

一、太炎与佛教的关系

太炎青年时代,正值晚清佛学重炽,从龚自珍、魏源到康有为、梁启超,无不涉足其间,因为佛教讲佛性而不讲天命,这对长期遭受名教、天理压抑的思想界,无疑是一块乐土,对长期禁痼于文字、音韵、训诂——"汉学"之下的知识分子,无疑是一种精神解脱。

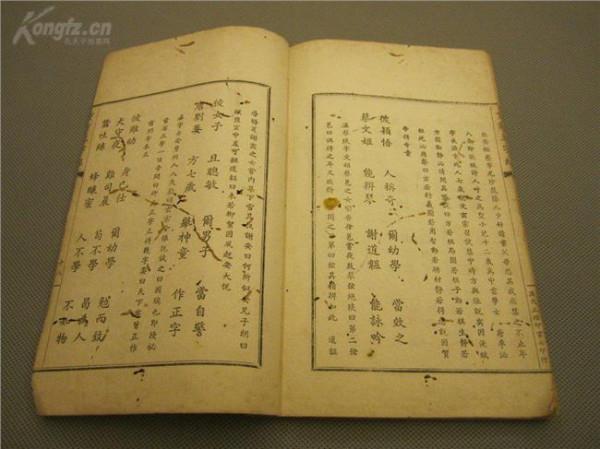

因此,许多知识分子都乐与佛学为伍,并企图从佛学中找到解决现实问题的思想武器。太炎的一些维新好友,如夏曾佑、平子等,都深通佛学,并劝太炎读《法华》、《华严》、《涅盘》及《中论》、《十二门论》、《百论》诸经典,但太炎开始时"读竟,亦不甚好"(章太炎:《自定年谱》。

),并没有引起他对佛学的重视,甚至他在最初的《訄书》中,还站在进化论的立场上,对佛教中消极迷信遁世的一面,多有批评,对康、梁借佛教宣传变法,也表示不能赞成。

在当时太炎心目中,独崇荀子与范缜,对他们的唯物思想与无神论主张,则表示欣赏,而对今文经学派康、梁等学术观点,包括佛学观,始终站在古文经学派立场上表示怀疑。因此,青年时代的章太炎并不好佛,甚至抵制佛。

六年之后,即1903年,36岁的太炎,因"苏报案"入狱,苦役之余,困寂之中,读书自遣。牢中无他书,唯有佛经可读,于是专心研读佛典,悲愤而后有学,酉辛三年,"专修慈氏世亲之书","晨夜研诵,乃悟大乘法义"(章太炎:《自定年谱》。

)。太炎主要读的是《瑜伽师地论》、《因明论》、《唯识论》等大乘教义典籍,他将佛学与儒学、玄学、西学一一相较,发现华严宗与法相宗,与他所研的朴学十分近似,朴学注重烦难的名物训诂巧据,与唯识宗思辨精细如一,所以他说:"此一术也,以分析名相始,以排遣名相终,从入之途,与平生朴学相似。

"(章太炎:《自定年谱》。)因此,太炎一反过去排斥佛教,一变而为拥佛,因为他感到佛教之中未尝没有可资利用之处。于是开始将佛理引入他的思想体系,从而为近世民主革命提供一种独特的理论武器。

将佛学资产阶级化,使佛教适合于资产阶级革命的需要,近世许多思想家都尝试过,太炎并非第一人,但大张佛学旗帜,作为排满的民主革命理论,并有深远的文化寄托,太炎则是最突出者,影响也最大。

1906年7月,太炎出狱东渡日本,在革命者第一次欢迎他的大会上,面对二千多中国留学生,发表慷慨激昂的讲话,直白地提出"用宗教发起信心,增进国民道德",张开了他理论的旗帜。他认为中国的祸根,在于道德的败坏,从戊戌变法到自立军失败,皆因"党人之不道德致之也,而佛教有助于增进国民道德",也有助于民族主义和民生主义的实行,可以使革命者"排除生死,旁若无人,布衣麻鞋,径行独往,上无政党猥贱之操,下作惴夫奋矜之气"。

而排满革命,又是佛所赞许的行为,他说:"佛最恨君权,大乘戒律所说,‘国王暴君,菩萨有权,应当废黜’。又说:‘杀了一人,能救众人,这就是菩萨行’";"佛教最重平等,所以妨碍平等的东西必要除去。满洲政府待我汉人种种不平等,岂不应该攘逐",因此"照佛教说,逐满复汉,正是分内的事"。这种以佛学排满的理论在当时的革命阵营里是非常有个性的。

太炎抵日本后,执笔政于同盟会机关报《民报》,于是他在《民报》上开始了一系列以佛教排满的宣传。1906年11月,他在《民报》上发表了《建立宗教论》,力图扬弃佛教中神道迷信的内容,保留其伦理部分,以建立起一种"新宗教"。

这种新宗教,既不是孔教,也不是基督教,而是以佛教中华严与法相二宗为核心的新教。因为他认为"孔教最大的污点,是使人不脱富贵利禄的思想",断不可用;基督教叫人崇拜上帝,即是要人崇拜西帝,是帝国主义用以侵略我民族工具,也断不可用;而"佛教的理论,使上智人不能不信,佛教的戒律,使下愚人不能不信,通彻上下,这是最可用的",尤其佛教中华严与法相二宗,在道德上与人最为有益。

太炎认为建立新宗教,是"不得不于万有之上而虚拟其一为神",即建立一无神论的宗教,以经他改造后的"新佛教",来为近世民主革命服务。

1907年1月,太炎又在《民报》发表了《人无我论》,阐述如何破"我、法"二执,创"无我"来净化灵魂,抵御"畏死心、拜金心、奴隶心、退屈心",造就"依自不依他"的主观唯心世界,高张革命者的道德。

后又发表了《无神论》一文,进一步以佛教的唯识和平等观,与其它诸教进行比较,"察其利弊,识其流变"。他认为"唯神之说,崇奉一尊,与平等绝远","欲使众生平等,不得不先破神教",诸如上帝创世说,天命说等;"唯物之说,犹近平等";"唯我之说,与佛学中唯识相近",最值提倡。

在《无神论》一文中,太炎也批判佛教中婆罗门教,因为在他看来,婆罗门教严分种性等级,有违平等,是佛教中的杂质。

他所要提倡的佛教,"必须设法改良,才可用得",必须去除这些杂质。在《答铁铮》一文中,他又比较禅宗与法相宗,进一步肯定佛教中的积极成份,提倡人间佛教。

太炎对佛教中的密宗、净土宗持明显反对态度,他所提倡的佛法,只是华严宗与法相宗。华严宗是指以"一即一切,一切即一",与庄子学说"万物与我为一"相合,在行为上提倡菩萨行,用菩萨精神来鼓舞民气,于革命宗旨与道德最为有益;法相宗唯识之学,析理详密,与朴学不蹈空言、字字有征相合,在思辨上科学性强,"近代学术渐趣实事求是之途,自汉学诸公分条析理远非明儒所能企及,逮科学萌牙而用心益复缜密矣,是故法相之学于明代则不宜,于近代则甚适",有助于增加传统文化优势,以抵御西方文化的冲击。

由此可见,太炎重视的是有哲学内涵的佛学,而不是佛教的形式。说穿了,这只是太炎借用佛教若干现成的东西来构筑自己的思想体系,适应现实斗争的需要而已。

为此,太炎对佛教抱了极大热情,乐此不疲。为了更多了解佛教,乃至印度诸教,他曾邀印度梵师密史逻赴日本讲梵文,以便日后直接阅读梵文经,他还特邀鲁迅兄弟一起听课;他还试图介绍一位印度婆罗门学者去中国讲授吠檀多哲学;他与苏曼殊、陈独秀等,曾计划建立梵文书库;他还在日本参加了"西婆耆王纪念会";他甚至还打算去印度出家当和尚。但是,现实使他感到,他这高妙的理论,没有得到多少人的回响。

1908年2月,他在《民报》上继续发表论述佛法的文章,有《大乘佛教缘起说》、《辨大乘起信论之真伪》、《龙树菩萨生灭年月考》等,来论证大乘教为佛教的正统,其中也有不少是纯学理的研讨。同年,与苏曼殊讨论佛教,并发表《告佛子书》及《告白衣书》,反对占寺庙办教育,开启佛教改进运动先声。

1910年,太炎将多年佛学研究心得,与庄子哲学相结合,以佛解庄,完成《齐物论释》。他对这部著作自视甚高,谓"千载之秘,睹于一曙","使庄生五千言,字字可解","千六百年来未有等匹","可谓一字千金"。

此作真是如此重要吗?梁启超称:"专引佛家法相宗学说人比附庄旨,可谓石破天惊。"(梁启超:《近三百年学术史》,第257页。)太炎一直认为,"不造出一种舆论,到底不能拯救世人","唯有把佛与老庄和合,这才是善权大士救时应务的第一良法。

"(章太炎:《论佛法与宗教、哲学以及现实之关系》,载《中国哲学》第六辑,第310页。)于是太炎就借庄子学说的身躯,纳入佛教的华严法相,以及西方的哲学义理,来说明他自己对于哲学中诸多重大问题的看法。《齐物论释》就是太炎精心思考,根据时代需求而撰写的一部巨着。

在这期间,太炎的其他一些著作,如《国家论》、《四惑论》、《五无论》、《俱分进化论》等,都渗有他的佛学思想。但是,不少他的同志对他高张佛旗,表示不解,批评他"以其一知半解,干燥无味之佛学论,占据《民报》全册之大半"(孙中山:《国父全集》,第420页。),变《民报》为《佛报》。

1911年10月,武昌起义爆发,太炎在赶返祖国前夕,对"东方沙门诸宗三十余人属讲佛学,一夕演其大义,与世论稍有不同"(章太炎:《自述学术次第》。)。宣讲了佛法与宗教关系;佛法的缺陷;印度佛法与支那佛法的异同;佛法与老庄的关系。这是一篇非常重要的讲稿,代表了太炎当时的佛学观,可惜这篇讲稿湮没整整半个世纪,才得以在《中国哲学》(第六期)发表。

1913年,辛亥革命后的第二年,中华佛教总会在上海召开了第一次联合大会。"公请孙少侯、章太炎、熊秉三三君为本会名誉会长"(《佛教月报》1913年第1期。)。

1913年至1916年,太炎因"二次革命",被袁世凯幽禁北京,再度入圄。又一次失去自由的太炎,困厄之中再次研读佛经以自解,多次嘱家人将他多年收罗的佛法典籍送往北京与读,特别细读了《瑜伽师地论》、《唯识撰要》等经典。

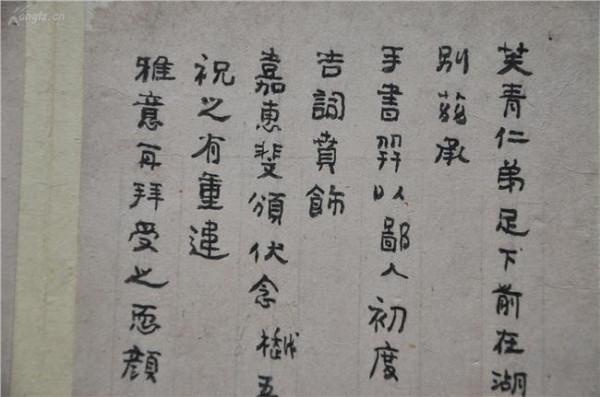

在这基础上,成《菿汉微言》一册,这是太炎与弟子吴承仕讨论佛学的口义,由吴承仕笔录,经太炎审定,共辑录太炎论学体会167则,其中论佛的近百则。在《菿汉微言》中,太炎又将文王《易经》与孔子《论语》溶入他的佛学之中。

他说:"癸甲之际,户于龙泉,始玩爻象,重篇《论语》",发现自己的遭遇,与纣王囚禁演绎八卦的文王同,也体会身处乱世为治乱而作《论语》的孔子,认识到《易》与《论语》与佛家思想有许多相通之处。

于是,太炎又将文王、孔子、老子、庄子"冥会华梵,皆大乘菩萨也"(章太炎:《菿汉微言》。),融合儒、道、佛于一。太炎对此自认为是"始则转俗成真,终乃回真向俗"。于是,太炎对《齐物论释》作了重大修改,改动五、六十处,增补了不少文字,他的佛学观又进入了一个新阶段。

1916年,太炎因袁世凯的逝世而意外重获自由,为了寻求南洋华侨对新的政权的支持,同年9月,他赴南洋群岛,受到华侨热烈欢迎,10月11日,在马来西亚槟城极乐寺,应邀作佛法演讲,评说了佛法平等,大小乘区别。

1917年7月,太炎随中山先生参加护法运动,受命赴四川、云南等地,劝说唐继尧等参加护法。1918年3月抵重庆,在罗汉寺应数千佛徒邀请,作佛学演说。 1918年8月,佛教团体"觉社"在上海成立,旨在佛法研究。

"觉社系由章太炎、蒋作宾、陈飞公研究佛学诸巨子所创设,敦请太虚大师主持社事"(《觉社丛刊》,1919年第4期。)。同年11月,觉社组织佛学大讲演,太炎应邀前往宣讲,发表了《建立名言唯识》演讲,并创办《觉社》杂志,先后出版四期,后改名为《海潮音》,成为我国办刊时间最长的佛学刊物。太炎在《觉社》与《海潮音》上都发表过佛论。

1919年3月,太炎与王一亭、丁福保等人,应中国佛学会邀请,前往上海锡金公所宣讲佛法。 1922年10月及1926年5月,世界佛教居士林会先后在上海召开二次大会,太炎均作了演讲。1923年11月,太炎赞助"佛化新青年会"成立。

1925年,太炎任上海国民大学校长期间,曾请太虚法师等前去讲演佛学。1926年7月,太炎与太虚法师等又组织"佛化教育会"。1927年2月23日,新僧运动"法苑开幕",太炎出席并作演讲。

太炎与佛教界往来远不止此,他与佛教界许多高僧巨子,都有密切交往,如乌目山僧(黄宗仰)、曼殊大师(苏曼殊)、弘一法师(李叔同)、太虚法师(吕沛林),及唐大圆居士、王一亭居士、丁福保居士,以及杨仁山、欧阳竟无、熊十力等,留下许多讨论佛法的书函,足资后人细研。

太炎佛学著作也远不止上文所述,晚年则有《菿汉昌言》,内有许多论佛部分。太炎遗稿中,论佛学的未刊稿最多,有一大包约一尺高。在1980年前后,还收藏于太炎旧寓之中,为出《章太炎全集》,当时上海人民出版社王有为编辑,王仲荦、汤志钧等学者,曾去苏州章寓还亲睹过此"大包"未刊佛学手稿,后竟不知去向,迄今未觅见,真是一大难以挽回损失。

太炎晚年仍很重视佛学,但研究渐趋纯学术化。如果说,太炎早年是利用佛教作为反满武器,以佛释庄;到中年,目睹袁世凯的倒行逆施,则将文王、孔子、老庄、释氏并列;到晚年,目睹西化日甚,且有日寇灭华之危,传统文化有灭顶之灾,又起而扞卫传统,突出传统文化儒学地位,力图"保国学于一线",他说:"经学不废,国性不亡,万一不卒,蹈宋明之覆辙,而民心未死,终有祀夏配天之一日",故将儒、道、佛地位,又作调整,儒的地位渐高于佛庄。

这一切均印证了太炎终身是以"致和"与"求是"为根本。因此,他在不同的历史时期,对佛学的阐述,并不拘泥于一成不变,而是根据时代的需求,相应随变。正因为太炎的勤奋,他深厚的文字学功底,使他对古代文献了如指掌,深窥其秘;后又刻苦钻研佛学,酉辛三载,幽禁三岁,得睹佛学本义;加上他对西学的广泛吸收,几乎览阅了当时西方传入日本与中国的所有名着。

因此使得太炎在学术上成为他那个时代站得最高的人之一,获得"一览而小众山的资格"。所以,他的论佛,超凡脱俗,能入与佛,又能出于佛,成为举世公认的佛学大家之一,他的佛学观,既丰富了中华文化宝库,又为时代政治而服务,独具特色,至今不失借鉴意义。