严复观后感 严复的“中先西后”观及其对翻译《天演论》的影响

摘要:从《天演论》手稿本与通行本的两篇自序可以看出,严复在翻译和修改《天演论)的过程申在对待申西文化的立场上所采取的不只是“中西相通”观,而是“中先西后”观和由此而衍生的“归求反观”观。这种立场对严复的翻译产生了很大的影响,直接导致他在翻译和修改〈天演论》时采取了格义和会通的手段。

关键词:严复;“中先西后”观;“归求反现”观;翻译;《天演论》;格义;会通 中图分类号:I106 文献标识码:A 文章编号1006-6101(2010)03-0038-13 “严译八大名著”中,《天演论》的内容和思想与原作相差最大,影响却最为深远,它吸引了无数学者深入研究。

自1898年《天演论》问世以来百多年间,对《天演论》的研究可谓数不胜数。

近年来,在史学界、思想界和翻译界的共同努力下,《天演论》研究取得了许多可喜成果,这些研究从不同的视角对严复《天演论》的翻译活动进行了深入探讨。比如,王佐良通过对《天演论》翻译的研究发现严复的翻译动机影响了其翻译理论;王克非分析了严复对进化论思想的摄取及其对《天演论》翻译的影响;俞政从严复翻译和修改《天演论》出发,认为其意译方法所造就的译文与穿插的自撰文字一起造成了《天演论》著译难辨的效果,并认为严复对译文的修改是从作文角度出发的;黄克武通过考证严复与吕增祥、吴汝纶之间交往的相关史料,分析了吕、吴二人对严复翻泽《天演论》的影响。

这些研究跳出文本层面,从严复的翻译动机、影响严复翻译《天演论》的社会因素展开探讨,使我们对严复翻译《天演论》的行为有了更进一步的了解和更深入的认识。

但笔者发现,对严复翻译《天演论》的研究仍有进一步挖掘的空间,尤其是严复当时对待中西文化的立场以及这种立场对他翻译《天演论》所产生的影响等,还有进一步研究的必要。

本文旨在通过对《天演论》手稿本“赫胥黎治功天演论序”(1896)与通行本“自序”(1898)与“译例言”(1898)等文本的细读,总结严复在翻译《天演论》过程中对待中西文化的立场,并探讨这种立场对严复翻译和修改《天演论》所产生的影响。

一、“中先西后”――严复的中西文化观 一般认为,严复在对待中西文化这个问题上所采取的是“中西相通”的态度,这种观点可追溯到蒋贞金在《严几道诗文钞》序中对严复作品的评价。

蒋贞金(1922)认为严复作品所传达的乃“中外相通之理”。后来的学者如李承贵[6]、王民[7]、王天根[8]等基本上也都沿用了这一说法。

但笔者发现,严复对待中西文化的态度不能只是概括为“中西相通”,而应再往前一步,概括为“中先西后”,即在严复看来,中学先于西学,西学的引入需以中学为参照,这种内涵在西学的印证中可以寻找到更适合当时中国发展的模式。

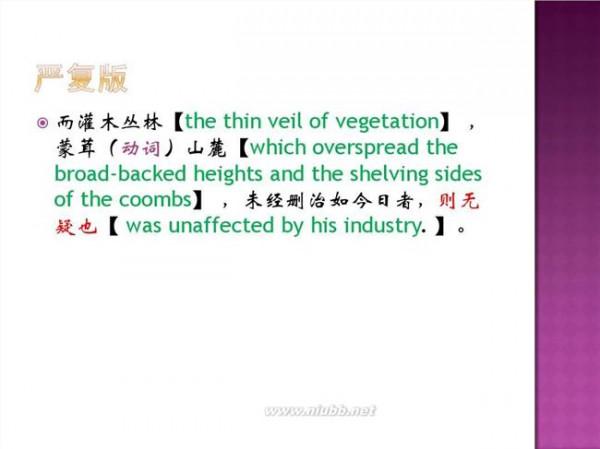

严复的这种“中先西后”观,无论是在当时未曾出版的《天演论》手稿本“赫胥黎治功天演论序”(1896)中,还是在稍后正式出版了的《天演论》通行本“自序”(1898)中都有充分体现。比如,严复在“赫胥黎治功天演论序”中指出: 后二百年而斯宾塞氏出,以天演自然言化著书,贯天地人而一理之。

欧关二洲学术政教群然趋之,法制大变。其为天演界说曰:“天演者,翕以合质,辟以出力。”而《易》则曰:“夫坤其静也翕,其动也辟。

”西洋自奈端治力学。首明屈伸相报之理。五十年来格致家乃断然知宇内全力之不增减、不生灭,特转移为用而已。而《易》又曰:“自强不息之谓乾。”夫物未有增减生灭而可曰自、可曰不息者也。

斯宾塞得物变循环之理,自诧独知,而谓唯丁德尔为能与其义,而中土则自有《易》以来,消息盈虚之言。愚智所口熟也。唐生维廉与铁特二家,格物五十年,乃知天地必有终极。盖天之行也以动,其动也以不均,犹水有高下之差而后流也。

今者太阳本热常耗,而以慧星来往度之递差,知地外有最轻之罡气为能阻物,既能阻物,斯能耗热耗力矣。故大宇积热力毋散趋均平。及其均平,天地乃毁。而《易》曰:乾坤其易之�?易不可见,则乾坤或几夫息矣。

诸如此者,不可偻指。呜呼!古人之作为是说者,岂偶然哉!夫以不肖浅学,而其所窥及者尚如此矣,则因彼悟此之事将无穷也。虽然,由此而必谓西学所明皆吾中国所前有,固无所事于西学焉,则又大谬不然之说也。 这里,严复为了引导读者关注斯宾塞的学说,突出斯氏“天演”学说的重要性,开篇便说“欧美二洲学术政教群然趋之,法制大变”,但进而指出。

我国《易经》早已有类似的论述。接着又以力学和热力学为例,将斯氏学说与《易经》中的观点进行比附。

就力学而言,他认为,西方自“奈端”(牛顿)以来方知“屈伸相报”之理,“五十年来”方知“宇内全力之不增减、不生灭”,而这些思想早在《易经》中就有“自强不息”予以表述:“物未有增减生灭”其实就是“自强不息”中的“自”或“不息”。

而且进一步指出,斯氏的“物变循环之理”惟“丁德尔”才能理解,而在中国,“消息盈虚之言”则无论“愚智”都耳熟能详。在热力学方面,西方由“慧星来往度之递差”推知“地外”的“最轻之罡气”能“耗热耗力”,进而推断“大宇积热力毋散趋均平。

及其均平,天地乃毁”,《易经》则早已表达过几乎同样的思想:“乾坤其易之组耶?”在此,严复认为中学先于西学的思想溢于言表。 严复的“中先西后”观在通行本自序中表露得更直接: 后二百年,有斯宾塞尔者,以天演自然言化,著书造论,贯天地人而一理之。

此亦晚近之绝作也。其为天演界说曰:“翕以合质,辟以出力,始简易而终杂糅。”而《易》则曰:“坤其静也翕,其动也辟。

”至于全力不增减之说,则有自强不息为之先;凡动必复之说,则有消息之义居其始。而“易不可见,乾坤或几乎息”之旨,尤与“热力平均。天地乃毁”之言相发明也。此岂可悉谓之偶合也耶?虽然,由斯之说,必谓彼之所明,皆吾中土所前有,甚者或谓其学皆得于东来,则又不关事实适用自蔽之说也。

该自序与手稿本自序虽有较大不同,但流露出的“中先西后”观却未发生根本变化。这里,严复更明确地指出,西方的“全力不增减之说”,中国早有“自强不息为之先”;西方的“凡动必复之说”,中国早有“消息之义居其始”;而中国“易不可见,乾坤或几乎息”的思想更可与西方“热力平均,天地乃毁”的观点“相发明”。

可见,在严复看来,中西学理不仅相通相融,而且还是中学先于西学。

既然中学先于西学,那么我们是否可以沾沾自喜,抱残守缺,对西学采取排斥态度呢?当然不能。严复对于自己所阐发的“中先西后”思想可能会引起的问题有着清醒的认识,因此,他在手稿本和通行本自序中都明确表示反对这种态度,认为“无所事于西学”的态度是“大谬不然之说”(手稿本自序),“彼之所明,皆吾中土所前有”或“其学皆得于东来”的看法乃“不关事实适用自蔽之说”(通行本自序)。

其实,严复对待西学的这种开放心理是一以贯之的。早在他作于1895年的《救亡决论》中就对那些自以为是、“扬已抑人”的保守之士表达