李安新片120帧被吐槽了?也许只是保持了120年的习惯被冒犯

腾讯娱乐专稿(文/陈小猱)

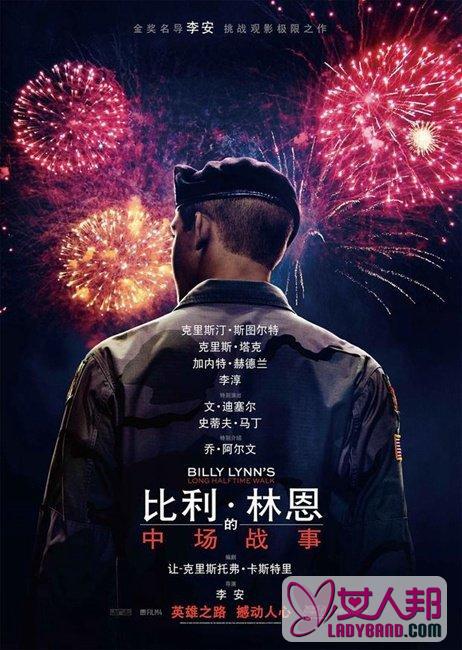

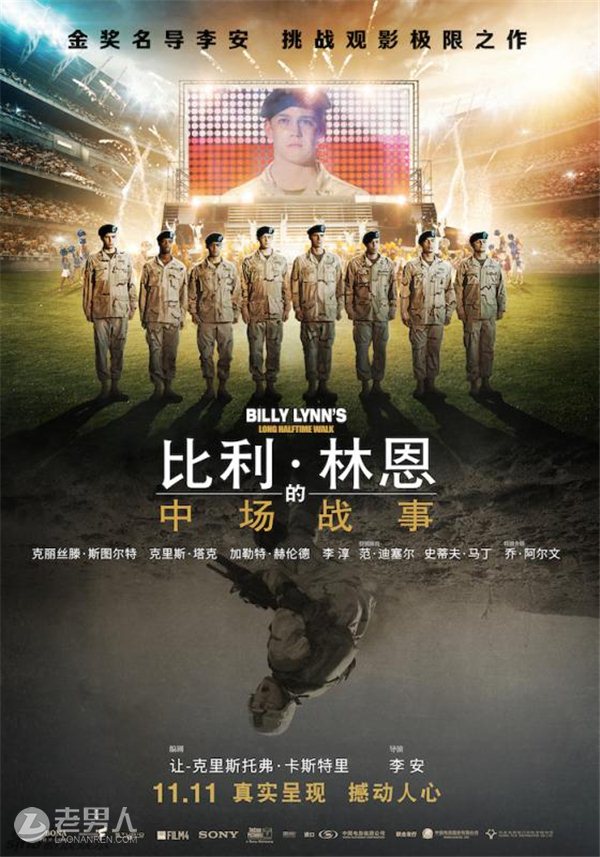

纽约当地时间10月15日,万众瞩目的李安新片《比利·林恩的中场战事》作为纽约电影节的开幕片举行了全球首映——真正意义上的120帧、4K、3D版本的全球首映。110分钟(片长)过后,第一波影评火速在社交平台上刷屏。很多人翘首以待的零差评没有出现,“剧情平庸”“不像电影”“120帧也没看出来什么嘛”“太超前了”等字眼裹挟在一起滚过你的手机屏幕,每个人的理由看上去都是那么的有理有据。咦?平日最信任的两家媒体竟然给出了截然相反的观点,烂番茄(媒体评论加权)指数从一开始的17%跌到了14%。此时此刻,我相信很多人已经用志玲姐姐的声音发出了振聋发聩的呐喊:“到底是怎样啦,我还要不要花钱去看啦!”

其实,仔细梳理这些评论发现,大多数的吐槽或质疑,并不是因为这部电影真的是《富春山居图》那样人人都看得出烂的大烂片,而是因为对于这部从未见过的电影,赋予了太多想象,提出了太多需求,最终却没有得到满足,甚至感觉到背叛。

但也有人相信,人们无法解释于是无法接受眼前的一切,是因为他们没有看到电影史拐点已然到来、电影革命即将爆发,就像当年人们看到《火车进站》时纷纷逃离影院一样。

120帧的大场面,就长这样?

从李安宣布要用120帧拍《比利·林恩的中场战事》以来,120帧就像一个潘多拉魔盒一样,吸引着人们去打开它。低帧数是什么样子的,大家天天见。高帧数呢?目前为止,视觉体验最前沿的游戏玩家们,也就见过60帧而已。120帧,更多信息量,更清晰,更真实,究竟意味着什么?

很不幸,大多数的人反应是这样的

《卫报》美国驻站的胡子男说:高帧数也太TMD平庸了,看完啥也没记住。

Buzzfilm的姐姐说:简直太尼玛奇怪了。这么多的信息量,没有让画面看起来更真实,反而更虚假、造作了。

Indiewire的小哥意思也差不多:看起来很超前,但是电影的神秘感都被破坏啦!

《村声》的大叔甚至直接下达“判决”:我已经尽量尝试打开我的视野了,但高帧数简直就是TMD在对电影犯罪!

总结一下,就是平庸、造作、神秘感被破坏,以及,某个脏话用语的各种变体。

仔细看,这些吐槽看似针对的是120帧,实则针对的是剧情和人物,也就是说,最让他们恼火的,是对于电影创作而言,技术非但没有帮助,反而伤害了它。

再深入看一下,问题出在哪里呢?原来是对大场面不满!

《比利·林恩的中场战事》的故事背景给了观众很多误导,让人误以为这部电影会有很多关于伊拉克战争大场面的展示,而120帧会让枪林弹雨更加震撼。但他们没有等到这些。

且不说战争场面相比发生在橄榄球场的庆祝场面要少得多,即使是让子弹飞的时候,镜头更多对准的是比利·林恩因为恐惧而扭曲的脸部肌肉和充满血丝的眼睛。

李安的初衷是,通过一名有血有肉的战士的恐惧,让人感受到战场是真正的人间地狱。对此,movies.com的评论家表示理解,但他认为,这样并不足以就让观众与这个士兵完成情感的链接,因为打仗不是请客吃饭,全世界能有多少观众有机会踏进真正的战场呢?(传说中最正确的废话……)

共情基础如此薄弱的情况下,李安就算再努力告诉你比利·林恩当时是多么害怕,观众除了看他的毛细血管和黄牙看到出戏,实在没办法原地颤栗起来。

此外,《比利·林恩的中场战事》中的战争场面,主要功能和和歌舞升平的庆祝场面做对比,让人看到世人眼中风光归来的战士,原来每天都在被死里逃生、痛失战友的创伤后遗症折磨——这也是最近几年战争片的主旋律。但是,thewrap网站的评论家认为,因为歌舞秀中比利·林恩情绪的感染力要强太多,显得战争场面的用力过猛有些尴尬。

说到这里,才发现争议有点跑偏了,因为大家根本没有在大场面感受到这个技术怎么怎么牛X了!关于这个有点熏疼安叔了,你不能说观众期待管理有问题,但影片的确从头到尾也没宣扬自己是“120帧的《阿凡达》”。要怪只能怪原著小说不如漫威、DC的漫画那样套路名满天下。

一个跟战争有关的故事,其实要讲的是一个蓝孩子的创伤后遗症,也就是说观众被迫当了一回心理咨询师,进入一个跟你完全不同世界的人的内心(说清了就有人愿意看吗?嗯,这是另一个问题。)

所以,包括《综艺》在内的很多媒体也提出,且不管《比利·林恩的中场战事》会不会成为电影史的丰碑,起码这次强迫观众(准确说更多是评论家)当心理咨询师遭到嫌弃的经历,证明了120帧目前还是更适合体育赛事转播和纪录片——换句话说,大家还是更愿意看清楚现实世界的真实,而不是戏剧性的真实。(那假球和伪纪录片又咋说呢?我就随便说说,别当真,嗯。)

或者,对于很多喜欢用残酷现实刺痛观众的导演来说,用120帧拍文艺片会是个不错的路子,因为120帧对于细节和局面的放大,能够缓解节奏缓慢、情节不够曲折等天生挑战观众的艺术片“原罪”——当然,也有可能像审查一样,成为遮羞布一块。

有演技反而错了?

文艺片出影帝影后,那么能够说明更多依靠演员表情、眼神的120帧对于凸显演技更有利吗?恰恰相反,《比利·林恩的中场战事》被吐槽最多的就是表演了。李安那举世闻名的“打碎重组”演员的能力,意外遭到了质疑。

饰演比利·林恩的乔·阿尔文毁誉参半,他在歌舞秀上紧张焦虑的表现得到了赞许,但他和其他士兵之间兄弟般的互相调侃被认为十分别扭,“看起来李安真的不太懂在同一个战壕里经历过生死的男人之间应该是怎么聊天的”。和啦啦队长的甜言蜜语,则被认为是“像是两个星球的人在尝试沟通”。(这个理由看起来更像是演员在背锅)

饰演勇猛又不畏牺牲的指挥官的文·迪塞尔,被movies网站的评论家编了个段子:

“120帧、3D、4K的文·迪塞尔看起来如何?”

“比从前更秃了,好吧,这可能其实是个伪命题。”

(心疼所向披靡的素鸡家族带头大哥3秒)

喜剧界老戏骨史蒂夫·马丁的名誉也遭到了质疑。thewrap网站的评论家说,他在饰演流氓大亨时七情上面,这种在24帧的画面中恰到好处的“浮夸”,却在120帧中被摄影机戳到脸上时显得尴尬。

对此,经常给《赫芬顿邮报》《名利场》供稿的评论家Mike Ryan认真思考了一下,他发现,120帧对演技的要求精度太高,即使是当代最伟大的体验派演员、三届奥斯卡影帝丹尼尔·戴·刘易斯都未必能让你满意。而且,试想,这种方式本身真的可行吗?虽然观众热爱吐槽演技烂,但他们需要这么高的精度吗?当你走在大街上的时候,丹尼尔·戴·刘易斯忽然走到你面前就开始痛苦得不能自已,你会做何感想?我打包票你一定以为他疯了。(当好演员反而错了?替丹尼尔·戴·刘易斯黑人问号脸。)

奇妙的是,“暮光女”克莉丝汀·斯图尔特成了受益者,她因为失去弟弟饱含绝望的泪光,放在平时就是“面瘫”无疑,在被120帧放大之后,反倒像是真情流露了。(越来越好奇了!)

这么多吐槽,其实也透露出一个有意思的信息,观众不是老嫌电影都120年了,不仅情节是套路的,连人物情感都是套路的——小人物都有闪光点,大人物都是高处不胜寒,我抽烟我喝酒我纹身但我是个好姑娘。这次李安把摄影机直接戳到了演员脸上,让你看布满红血丝的眼球,让你看涨红的脸,让你看因为害怕而抖动的肌肉,你又觉得难以接受了。真的是因为一切都太假吗?也许只是因为观众其实没有他们想象中,那么迫切了解一个人内心真实的情绪吧?

李安会掀起革命吗?

总之,吐槽了这么多,其实说的还是一回事:致力于让一切看起来更像是本来模样的120帧,却因此冒犯了观众,因为太近在咫尺的真实,背叛了24帧时的打光、化妆、表演等在内所有的电影手法,和观众培养起来的默契,反而背上了“不真实”的罪名。

尤其是,顶着高科技名头的120帧,非但没有体现出它昂贵的感觉,比如像电影特效一样带来的酷炫感受,反而因为太清楚,太像视频,而形成一种“廉价感”。(安叔要冤枉死了,120帧的拍摄花销真的不菲呢。)

以上就是目前第一波影评人对于《比利·林恩的中场战事》最直观的感受。看起来有点令人沮丧。

但是即便如此,包括《综艺》在内的一些权威媒体,还是提出了这样一种观点: 《比利·林恩的中场战事》还是有潜力成为革命性的作品的。因为它的确打开了一扇从未打开过的大门,让大家看到了一种全新的电影拍摄方式,一种全新的看电影、感受电影的方式,一种全新的体验不同人生的方式。

当然了,《综艺》也清醒地分析道,从这场评论的负面情绪就能知道,这场革命暂时还不会来。

这番话指出了一个关键,就是这番引起巨大反弹的评论,其实恰恰反映出李安这场革新电影语言的实验还是革到了根子上了,那就是提出一个问题——观众的观影习惯真的无法撼动的吗?

要知道,121年前,第一批看到《火车进站》的人,是尖叫着跑出影院的。从1900有声电影诞生,到1927年有声电影歌舞片《爵士歌手》引起轰动,无声电影正式谢幕,整整过去了27年。再到如今的CG特效、动作捕捉、3D,电影技术推动观影习惯改变,还有什么是不可能的么?

其实,回顾李安的访谈会发现,他从头到尾都没有将电影语言变革的赌注,全都压在120帧上面,正如它当年拍《少年派的奇幻旅行》,也没有把赌注全部押在3D上面。

理由很简单,用李安自己的话来说,他并不具备卡梅隆那样的科学家思维,他真正关心的从来不是技术,迄今为止,他都不懂操作任何一款用于制作3D、120帧画面的软件。他和所有电影人一样,是通过技术看到了是电影手法创新的可能性。他厌倦了原有的镜头运动组合方式,3D的景深可以让他想出全新的玩法。他厌倦了原有的表达人物情感的方法,120帧让他拍出更多演员脸上的情绪。无论如何,他还是一个导演的思维。

也许李安对120帧终究是错付了,也许120帧的大方向也没错,只是镜头运动、打光、演员表演的方式还不是最准确的。毕竟拍摄《比利·林恩的中场战事》只有110分钟,比起任何一场革命的历程都微不足道。

其实罗列了那么多,又找补了那么多,还是想说明一个道理,再多的别人的声音,都不如眼见为实。在真正看到《比利·林恩的中场战事》,腾讯娱乐还是会保持中立态度,带着原本的期待,等到11月11日影片中国上映,再来和大家一起探讨,究竟大家都通过这部电影看到了什么?

至于要不要去影院一探究竟,那我们的答案一定是yes,毕竟是历史上首部120帧、4K、3D格式拍摄的电影,怎么看都不亏——尤其是想想那些年你为又黑又晕的24帧假3D买过的单,是不是觉得120帧真3D真是良心了呢?

另外,腾讯娱乐也对安叔进行了深度专访,请关注周二腾讯娱乐封面人物专访李安,听听安叔自己对这些新技术的争议是怎么说的。

版权声明:本文系腾讯娱乐独家稿件,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。