洪君彦章含之离婚经过:未提毛主席 办离婚走后门

[导读]1971年章含之随乔冠华参加联合国大会。待她返京后,她与乔冠华的绯闻就沸沸扬扬地传开了。成为人们茶余饭后的谈资。据说章自进入外交部后,从来不愿提她的丈夫是谁。

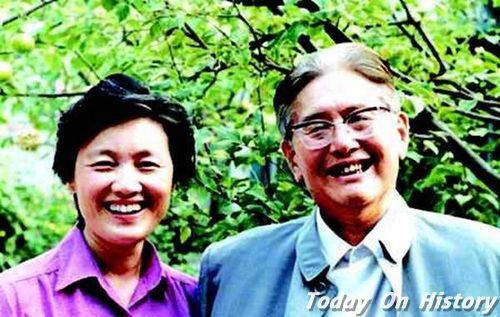

章含之是著名民主人士章士钊的养女,曾担任毛泽东的英文教师,中国著名外交家。

1950年洪君彦与章含之在北海公园划船,这是两人第一次合影。

1973年洪晃出国前,与爸爸到照相馆合影留念。

1961年洪晃出生后,一家三口其乐融融。

摘自:洪君彦《不堪回首我和章含之离婚前后》 河南文艺出版社 2009年6月出版

我是1969年10月去江西的,直至1971年9月"九一三"林彪事件以后,鲤鱼洲的北大五七干校结束,全体教职员工撤回北大,我才回到学校。在鲤鱼洲那样艰苦的环境里生活了近两年的我,完全是靠自己的意志力挣扎求生存。那时因女儿妞妞留在北京,为了询问女儿的情况,也有家书往还。但从家书中找不到片言只字的安慰话。其间,我于1970年夏天休假两星期回北京探亲。那时妞妞已九岁,因一向照顾她的外婆已去世,她妈安排她进了北京外国语学院附属小学住宿。我风尘仆仆从干校回到家中,丝毫感觉不到家的温暖,反而是寒气逼人来。因女儿住校了,只有到周末才能见到她,平时家中无人与我交谈。那时我的脸晒得漆黑,衣着邋遢,我不想见人也不愿上街。我常常独自坐在屋里看书,打发日子。

而那时章含之已是外语学院的"通天人物"。毛主席派八三四一军宣队进驻外院,成立教改领导小组,章是副组长。因为她与我的处境不同,两人见面更陌生了。有时如果她回家,我只见到家中总是高朋满座。一班人高谈阔论,他们谈教改、谈学校复课。章摆出领导者的架势发号施令,口气很大。她忙得不可开交,而我在北大仍是审查对象,党的组织生活也没有恢复,心中感到十分委屈、不平。章在我面前流露出居高临下的样子,有时甚至盛气凌人。她的变化太大了,变得我几乎不认得了。我不禁想:过去那个温柔可亲、斯文优雅的人哪里去了?

1971年9月我从鲤鱼洲干校劳动结束回北京时,章已在外交部工作,她是那年3月调到外交部的。从此她与我的地位更加悬殊了。当时电视除了重复播放八个样板戏之外,几乎无其他文娱节目。唯一吸引观众目光的便是每天的新闻联播,人人围着电视机看国内外新闻。所以在毛主席、周总理接见外宾时经常出现的王海容、唐闻生、章含之就成了家喻户晓的人物。而我有时也会被人指指点点,说:"瞧,他就是章含之的爱人。"连我的朋友、同事也半点不知章已变心,以为我们仍恩爱如昔,还好奇地向我打听章的动态。我不想说出真相,只能支吾以对,十分尴尬。章在外面是风头人物,在家里也是趾高气扬。她在我面前从来不提她的工作,似乎她所从事的是很神秘的机要工作。我厌恶她那种自以为高人一等的心态,根本不屑于打听。

1971年章含之随乔冠华参加联合国大会。待她返京后,她与乔冠华的绯闻就沸沸扬扬地传开了。成为人们茶余饭后的谈资。我也有几位燕大老同学在外交部工作。据说章自进入外交部后,从来不愿提她的丈夫是谁。即使同事间闲谈家常问起她的家庭情况,她也只说有个女儿叫妞妞,至于丈夫的名字她始终不愿说。但我的同学却知道,她的丈夫是谁。所以章与乔部长的事很快传到我耳中。我听后一点不吃惊,心想:这回准是她又爱上乔冠华了。以我的亲身经历,不难想象她是如何取悦乔部长的。

1972年年底,章含之向我提出要离婚的事。她说:"我们的缘分已尽了,分手吧。这样对双方都好。"我听后心里非常平静。心想:这是早晚的事,是必然的结果。我心里很清楚:像她这样有心计的女人,在没有找到更高的目标前是不会随随便便提出离婚的。试想从1966年章出现张姓的第三者,到1969年我也出现了第三者,章从未提过离婚二字,那并不意味着她仍然留恋那段婚姻和家庭。而是她有所企盼,有所追求。现在她如愿以偿找到了合意的人,不离婚更待何时?所以她一提出离婚,我就爽快地答应了,没半点争执。不过,当时她从未提起是毛主席叫她离婚之类的话。近年她口口声声说是毛主席叫她离婚的,使我这当事人感到十分惊讶。

既然离婚的事已成定局,那如何向年迈的岳父、向年幼的女儿交代?我想:老人家绝不愿意见到这样的结局;而我最担心的还是离婚对妞妞的影响。女儿那年才十一岁,小学尚未毕业,对大人的事似懂非懂。突然一个家散了,孩子能接受得了吗?要跟她讲清楚我们离婚的前因后果,如何启齿?章含之胸有成竹地提出:先办好离婚,等待时机成熟再向老的、小的交代。其实那时关于如何安排女儿,章早有打算。她通过一定关系取得了把女儿送到美国读书的名额。如此等女儿一走,她和乔冠华结婚时就少了一层阻力。关于女儿对章乔之恋的态度,在《红色资本》(2003年3月号)栏目《红门后代》中有记载:对章含之和乔冠华轰动一时的那段忘年之恋,洪晃的见解是"尊重但不接受"。女儿的这种反应,章早有预感。

在办离婚前半年,当我得知她要送女儿到美国读书的计划后(那时妞妞并不知情),我趁1972年暑假把妞妞带到上海探亲。妞妞出生后一直在外公家生活,从未见过上海的亲戚。她周岁时上海的祖父、祖母来京看孙女,她毫无印象。我希望她赴美前见见洪家的伯父、叔父、大姑、小姑以及众多的堂兄妹、表兄妹。同时,女儿这一走不知何日才回国。我无法留住她,就格外珍惜与她共处的时光,我带她去上海度假是我们父女相聚的好机会。到上海后我们住在我大姐家,大姐特别疼爱这个侄女,除了每天准备好菜招待外,还要照顾妞妞,替妞妞洗澡。那些天大姐全家忙得不亦乐乎。我们在上海逗留十天,其间我还带妞妞和大哥的女儿小妹一起去无锡、苏州游玩。那短短的十天,我从女儿的欢笑声中感到无比欣慰。

上海之行也聊以弥补我心中长久以来的内疚和遗憾。在洪晃著的《我的非正常生活》中,她的老友朱伟提到:"洪晃则在幼年太早又经历了'情感缺失'。"这是实话。且不说父母离异带给她的伤害,即使在家庭完整时,父母与她相处的时间也太少,给她的亲情太少了。那时我和她妈妈都住在各自的学校里,只有周末才回家与她相聚。我当时所能做到的,就是星期六早点回家陪伴她、照顾她;每个月发工资后,按时把女儿的生活费和保姆费送交岳母。可是,"文革"后我成了"黑帮",连尽一个父亲最起码的责任都难以做到。以上种种都是令我至今深感遗憾的。

1973年2月,我和章含之去史家胡同附近的居民委员会办离婚。第一次去还碰了钉子。居民委员会一位负责人冷言冷语地说:

"办离婚没有登记结婚那么简单,你们为什么要离婚?理由是什么?"

我们两人都说:"长期感情不和。"

他又追问:"感情怎么样不好?说具体点。"

两人一时语塞,不知如何回答。这一次离婚没办成就回来了。

过了两星期章含之打电话给我,约我再去一次居民委员会。她说:"这次行了,可以办成。"我们走进居民委员会,接待我们的还是那位负责人。办事的是同一个人,但态度迥然不同。他和颜悦色地给我们倒茶,热情接待,一句话不问,利利索索地把离婚手续办了。事后才知道,章向外交部反映了第一次办离婚碰钉子的情况。于是外交部政治部主任派人到居民委员会关照,说:上次来办离婚的,你们知道是谁吗?下次章洪二人来办离婚,不许问长问短,照办就是了。想不到办离婚也可以走后门。

1973年3月办完离婚,章要求我周末还是要回史家胡同,要让妞妞觉得家还是完整的。她要求我在事情未宣布前,在家里要装做没事发生一样。为了避免刺激岳父和女儿,我答应照办。于是每到周末我照样回史家胡同,在女儿和老人面前还要做戏,要强忍内心的痛楚,装着没事发生一样。晚上我照旧陪妞妞睡,讲故事给她听。妞妞听着听着就睡着了,我却彻夜难眠。当时我知道妞妞不久要赴美,我想:如今我唯一的精神寄托,唯一让我牵挂的就是妞妞,将来妞妞一出国我就变成孑然一身了,此时一阵空虚、怅惘笼罩着我,人好像坠入了深渊。此后我又夜夜失眠,靠安眠药度日。我的痛苦,女儿也感觉到了。"他和我妈妈离婚的时候,我有一种特别怪的恐惧,我怕我爸爸会死。晚上睡觉的时候,我爸爸如果没有呼声,我就忍不住要把手放在他的鼻子上方,看看他是不是还在呼吸。"

妞妞真是个绝顶聪明、善解人意的孩子。事实上,离婚后我在周末像往常一样回家陪女儿睡觉那段时间,离婚一事是瞒着她的。但从我忧郁的眼神和强装出来的笑声中,她幼小的心灵已感觉到家里出事了,感觉到我内心的痛楚。

离婚手续办妥后,章含之再一次把难题交给我。她要我跟章士钊先生和妞妞交代这件事。她不敢开口跟章老谈离婚的事,她明知章老不会同意我们离婚;而女儿也跟我很亲,由我对女儿讲也比较好。我想:离婚已成事实,她老是不肯讲也不是事情,要我讲就讲吧。而且要我继续像做戏般度日太痛苦了,所以我也想快点了结此事。

因为妞妞暑假后会出国,我必须在她出国前告诉她这件事,所以我先对女儿讲了。记得是1973年五一劳动节那天,妞妞住在北大。我斟酌了半天才开口,我说:"爸爸和妈妈感情不好,已经办好离婚手续了。今天才告诉你……"妞妞一听就哇哇大哭起来。而使我吃惊的是女儿的第一个反应,她竟然说:"我学校里的小朋友知道吗?老师知道吗?以后我的家在哪里?"

20世纪70年代父母离婚在社会上似乎是一件不光彩的事,连孩子也感到有压力。孩子一是感到丢脸,二是感到没有家了。关于父母的离婚,洪晃在书中写道:"那是一个最不好的五一节,我爸把我带到北大的宿舍里跟我谈话,这之前他们其实已经分开了,但我爸爸还装装样子,有时候还在史家胡同住。这次我爸爸就对我明说,以后史家胡同就不回去了。那天我爸爸陪我从北大坐332到动物园倒111路,一直送我到灯市口,然后我就在马路边,看着我爸过马路到马路北边坐111路回北大,我就觉得我爸特惨。而我妈当时处理问题的方式是回避,她不知道这时候应该怎样处理一个小孩的感情。"

离婚的事算是跟女儿讲明了,引得女儿大哭一场。女儿那凄厉的哭声刺痛了我的心,我对女儿的那份怜惜、愧疚,令我再次陷入痛苦中,久久无法平复。

四个月后妞妞就离家赴美了。那时我已离婚,妞妞临行我无法去机场送行,只能在电话中告别。我说着说着鼻子一酸泣不成声就说不下去了。我对女儿思念已极,不得已只好拜托上海的妹妹吟霞和弟弟君涛,趁妞妞到上海转机时,到上海机场看望她一下。那一年,洪晃十二岁,还是红小兵时已远渡重洋赴美国学习、生活了。从那时起她就失去了家庭的温暖、父母的关爱。洪晃在《我的非正常生活》一书中也谈到了她那几年在美国寄人篱下的感受。

要说离婚后我最痛苦、最失落的阶段是在女儿赴美之后。"文革"这场浩劫剥夺了我的工作,剥夺了我的尊严。现在家没了,而唯一属于我自己的,与我最亲近的女儿也走了。女儿这一走我真是牵肠挂肚,因为那时中美两国之间不能通邮,更不能通电话。我与女儿的来往信件只能通过外交部的信使传递。妞妞刚去美国时,基本上每个月给我寄一封信。每封信我都要反复读好几遍,从中得到不少乐趣和安慰。到后来信就少了,可能她功课繁重了,顾不上按月写信报平安。有一次几个月没收到女儿的信,我怕她病了,内心一直惴惴不安。万不得已,我只好打电话到史家胡同询问妞妞的情况。章在电话中说了一句:"你以后再不要往这儿打电话了。"就收了线。从此我尽管仍然时常惦着女儿,但也学会了把思女之情埋在心里。