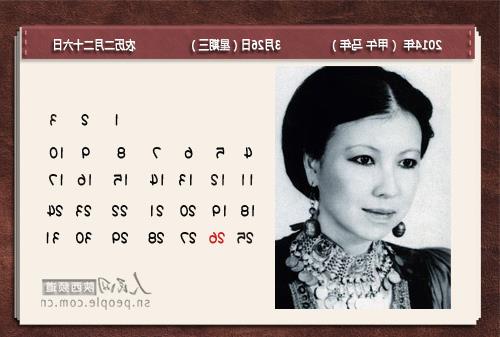

荷西出轨 3月26日 作家三毛出生 三毛的一生其实不只爱过荷西

原标题:3月26日 作家三毛出生 三毛的一生其实不只爱过荷西

1943年3月26日,三毛出生

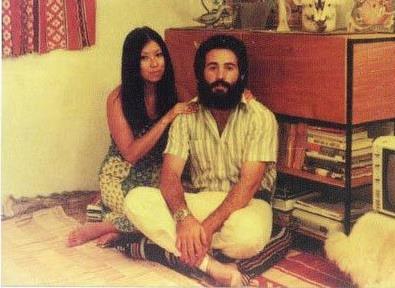

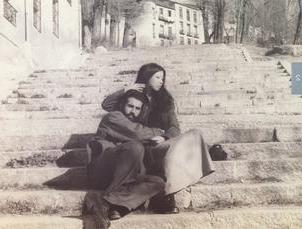

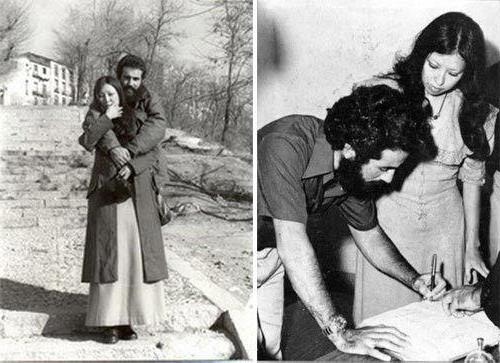

三毛(1943年3月26日-1991年1月4日),原名陈懋(mào)平(后改名为陈平),中国当代作家,1943年出生于重庆,1948年,随父母迁居台湾。1967年赴西班牙留学,后去德国、美国等。1973年定居西属撒哈拉沙漠和荷西结婚。1981年回台后,曾在文化大学任教,1984年辞去教职,而以写作、演讲为重心。1991年1月4日在医院去世,年仅四十八岁。

85封来自三毛的问候信 窥见传奇作家心中爱与愁

三毛的一生其实不只爱过荷西

三毛:当初惊艳,现在仍然惊艳

三毛祭日又临,她的生平照例被搬出来讲述一番,当然,对于女性名人来说,所谓生平,通常等于情史。

于是我们看到,她这一生,其实爱过许多人,与许多人有过爱恨纠葛。在大学里,与才子舒凡恋爱,几近婚嫁却无疾而终,她为此自杀,手腕上缝了28针,并从此远走他乡。她文章中所说“求了又求”的那段恋情,大约就是这朵无果之花。29岁时候她爱上一位从生活到艺术都“很画家”的画家,原谅他的颓唐,接受他的求婚,为他洗衣做饭,最终却如简·爱,发现他早有妻儿,梦中的婚纱和现实中一样被撕裂,这无赖还不肯罢休,直到她的父母为着息事宁人奉上财物才算作罢。又遇到一个德国教师,结婚前夜,他因心脏病发去世,婚纱成黑纱,婚礼成葬礼。

但我们印象中只有荷西,是因为她只大刀阔斧地写过荷西,别的那些人,只是被隐晦地、隐约地提过,犹如史前文明,只有一点语焉不详的遗迹,或者是前生惨厉的记忆,只在梦境里有点散乱的片段,而荷西,是有了文字记录的今生今世,温热,鲜明。所以,指责三毛生活在假面背后的那几个人,始终拿三毛不肯公开的感情生活说事。

人的一生,哪里能那么幸运、快捷地找到要找的那个人?在有月亮的晚上,在桃树底下,惊喜地问一声“原来你也在这里?”那是极少数。大多数人都要曲折兜转,山路十八弯,像人类文明进程一样,尝遍百草、中毒无数才发现一味好药,或者看了几百年的星空,看断了几代人的脖子,才发现星辰运行的规律。对于生性敏感、对感情有着绝高要求的人来说,如果不打算掩着鼻子随便抓个人来终此一生,难度又会加大十分。大多数时候,我们不得不阅人无数,才发现一个好人,不得不过尽千帆,才体察一点人性运行的规律。或者耐着性子把自己变成一所学校,把有点可能性的对象从情感类人猿的阶段进行培养,从上厕所掀不掀马桶盖子这样的小事上进行现代感情文明的训练,最后刚刚训练得可以见人了,保不齐会被人挖走,徒为社会培养人才,为别的男人女人贡献了一个合格的丈夫或者妻子。

有的时候,我们更得抱着买彩票的心,以成年累月购买彩票的耐心等待那个人出现,说不定就给我们在别人废弃的票里翻出一张没兑奖的中奖彩票;或者像个拾荒的,在别人丢弃的杂物中细翻细捡,说不定就在别人当 咸菜罐子使的破烂中,翻出个蒙尘的半坡彩陶来。

对感情有着绝高要求的人来说,谋取感情是比谋生更为艰难的事,要时刻做好最坏的打算,并准备扮演尝百草的神农、研究猩猩的珍妮·古道尔,或者具有文物鉴别常识的拾荒者等等角色。

所以谁也别笑三毛绝口不提前情,她看到处处闻啼鸟的晨,必然经过无数个梦里花落知多少的夜,面对明媚春光,大喊大叫都来不及,哪有时间、哪有必要为我们细说平生,前情提要?

不止一次,和朋友谈起某个作家、某个电影,追溯起我们知道的源头,常常会发现,最初的引介人是三毛。作为领路人,她居功甚伟。

知道张爱玲,是因为三毛。她曾写,在同时处理四本书,一张唱片的歌词,以及购买和装修新家,并要照顾住院的母亲和挚友的情形下,她“开始翻出张爱玲所有的书籍,今生第二十次、三十次阅读她”。张爱玲是谁?有了这个问号,与张爱玲有关的讯息就开始前来报道了,租书铺子里,被读得卷了边、散了架的言情和武侠小说中间,赫然出现一本《金锁记》,几篇小说凑在一起,配了艳俗的封面,冒充言情小说。又几个月,央视播出赵奎娥主演的电视剧,名叫《昨夜的月亮》,开场旁白,就是“三十年前的月亮”,正是改头换面的《金锁记》。通往张爱玲的大门由此敞开,迟疑着走进去,在那个丰美又荒凉的世界里,一直走到现在。

知道加缪,是因为三毛的《罪在哪里》;知道加西亚·马尔克斯,是因为三毛《我所知所爱的马尔克斯》,还有索忍尼辛、白先勇、林怀民、徐訏、司马中原,还有《珍妮的画像》。身在小城,又是资讯不发达的年代,视野里几近荒芜,她却像阿里巴巴的女仆一样,在一扇门又一扇门前画上标记,引得我们窥看。跟我一样循着这条线索走来的,是整整一拨人,所以,豆瓣的《珍妮的画像》的标签之一,就是“三毛”,至今我们谈起马尔克斯,也直觉地觉得,他的全名应该叫“我所知所爱的马尔克斯”。

我们甚至学习的三毛的做派,有点孤傲的,又是入世的,像薛宝钗和妙玉的混合体。那种做派,她写到异乡的时候,格外明显,她吃路边摊,涉险去最复杂的地方,和陌生人热情地打招呼。此后多年,每每看到游人在景点打扑克搓麻将,看到面容富态有官样的游人,呵斥小商贩的时候,突然涌起的不解,让我知道,内心深处的三毛元素出来了,那是她在我们还是一张白纸的时候,给我们铺设的底色。

我和朋友管这些在少年时候启迪了我们的人,叫做小板凳。典故来自不知真伪的爱因斯坦童年轶事,在老师举起他捏的小板凳,并且嘲笑说“世界上还有比这更难看的小板凳么”的时候,他举起另一只,有的,那是他之前捏的。小板凳是我们辨别力还不发达时候的启蒙者,是最初的惊喜,尽管亦舒说:“当初惊艳,实实在在,只因世面见得少”。但是你知道,进化都是渐进的,在选择滋养我们的养料时,我们需要一个保人,一个我们发自内心信任的人作为领路人。我们的幸运是,在适当的年纪,遇到了三毛。

许多小板凳,在多年后都褪了颜色,甚至让我们骇异,自己当初竟然这样幼稚。但三毛却不属于这批小板凳,二十几年后再看她,还是字字精到,尤其是少年时候不甚喜欢的《梦里花落知多少》——因其哀伤,现在却看出好来。

我有了属于自己的今生第二十次、三十次阅读的作家、画家、电影,却不敢忘记她,她是阅读上的初恋,甜过初恋,浓过初恋。