司马光退还西夏土地 司马光故里——山西夏县

山西省运城市夏县,古称安邑,是中华民族的发祥地之一,因夏朝建都于此而得名,至今境内仍留有禹王城遗址。禹王城遗址西北几公里处,就是《资治通鉴》的主编——司马光的家族墓地,人们为了纪念这位史学家,还在附近修建了司马温公祠。

司马光画像

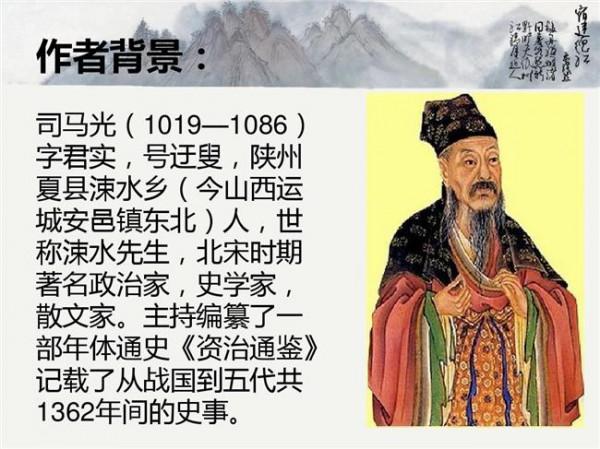

司马光(1019-1086年),字君实,号迂叟,北宋政治家、史学家、文学家。因“司马光砸缸”的故事而家喻户晓,妇孺皆知;而对于有些历史知识的人来说,他人生中的两件大事是:反王安石变法和著《资治通鉴》。

司马光祖谱中记载的最显赫的祖先,是西晋的安平献王司马孚。据说,司马孚的孙子司马阳带兵经过现在的涑水鸣条岗,爱上了这个地方,遗嘱死后葬在此地。于是,其家族便迁到鸣条岗下的坡底村(今司马村)定居。夏县境内有涑水流过,司马光自称涑水先生,他为写史做准备而收集材料的笔记名为《涑水纪闻》。

司马光从出生起,就随父亲司马池不断的转官而各地居住;到司马光做官后,同样是各地为官。对于故乡夏县,他只是在为父母守丧的四年里居住过,其他时间只是祭祖、为父母扫墓、探亲时才会回来。他的哥哥司马旦,家属好像一直住在夏县,后来过继给司马光的司马康就是在夏县出生的;而司马旦在熙宁八年(1075)退休后,就居住在夏县老家。

司马温公祠

司马光著资治通鉴

司马光和助手用了十九年的时间,编撰成了一部上至战国,下至五代的编年体史书《资治通鉴》。在此期间,编书的书局经历了人事调动、地址变迁,这中间有人去世了,司马光也由壮年变成了老年。

杏花碑

元祐元年(1086年)九月初一,司马光因病逝世,享年六十八岁,获赠温国公,谥号文正,哲宗赐碑名为“忠清粹德”,苏轼撰写神道碑文。这块神道碑成为司马光身后九百多年荣辱的见证。

司马光去世前,在朝内做宰相,全面废除王安石的新法。然而新法并非一无所取,而司马光“于事不甚通晓”(朱熹语),他对新法的全面否定在全国上下引起了又一场混乱,对改革派的严打也为以后很长时间的党争埋下了伏笔。

绍圣元年(1094)七月,哲宗肯定了王安石的新法,否定了元祐时的政策,下诏剥夺司马光的谥号和所赠碑额,神道碑被砸为四截,哲宗所题的“忠清粹德之碑”和苏轼写的碑文被磨去。

南宋时,司马光的家乡山西夏县成为金国领土。金皇统八年(宋绍兴十八年,1148),夏县县令王廷直令人寻找被毁的司马光神道碑,最后在一棵杏树下挖出残碑四段。幸亏有人保存有神道碑文拓片,于是依此另刻一碑,称之为“杏花碑”。

司马光墓地的西北方向,直线距离66公里处,隔黄河遥遥相对的,就是另一位史学大家司马迁的故乡(陕西韩城)。 这两位史学家分别以纪传体的《史记》和编年体的《资治通鉴》两部史书,为后世子孙留下了巨大的精神财富,为后世史学家的撰史作了榜样。返回搜狐,查看更多