炙甘草汤组成 应用炙甘草汤临证经验体会

处方甘草12克(炙)生姜9克(切)人参6克生地黄30克 桂枝9克(去皮)阿胶6克麦门冬10克(去心)麻仁10克 大枣30枚(擘)

功能主治益气养血,滋阴复脉。治气虚血弱,虚羸少气,心悸心慌,虚烦失眠,大便干结,舌质淡红少苔,脉结代;虚劳肺痿,久咳不止,涎唾甚多,咽燥而渴,痰中有血,心悸、心烦,少气,失眠,自汗盗汗,脉虚数。

用法用量上药九味,以清酒10毫升,加水800毫升,先煮八味,取300毫升,去滓,内胶烊消尽,温服100毫升,一日三次。

备注方中重用炙甘草甘温益气,通经脉,利血气,缓急养心为君;人参、大枣益气补脾养心,生地、麦冬、麻仁、阿胶,滋阴养血为臣;桂枝,生姜、清酒温阳通脉为佐。诸药合用,温而不燥,滋而不腻,共奏益气养血,滋阴复脉之功。

摘录《伤寒论》

1.应用炙甘草汤体会

炙甘草汤,又名复脉汤,方出自《伤寒论》,主治心阴心阳两虚所致的“脉结代,心动悸”。临床上用于功能性心律不齐,期外收缩,心房颤动,传导阻滞等引起的“脉结代,心动悸”证有较好疗效,笔者常用之。但亦闻及反映本方运用效果不好者,分析起来,在运用时除辨证要准确外,方剂的用量、煎服法、配伍等正确与否,对于保证疗效关系甚大。

处方药量要大

处方药物完全相同,由于各味药物用量大小不同,临床收效亦不同。炙甘草汤亦然。

现在临床使用炙甘草汤的剂量和方剂学介绍的用量多是:炙甘草12克,生姜6克,人参(或党参)6克,生地30克,桂枝10克,阿胶10克,麦冬10克,火麻仁10克,大枣10枚。这些用量多偏小,临床往往难以奏效,或奏效缓慢难现。究竟用多大剂量合适,笔者认为必须遵照《伤寒论》的用量使用。

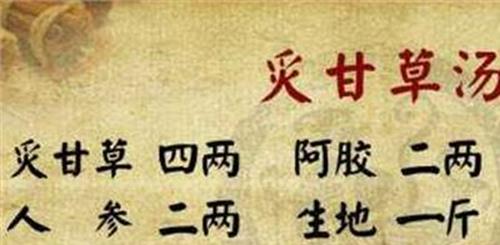

《伤寒论》的原剂量是炙甘草四两,生姜三两,人参二两,生地一斤,桂枝三两,麦冬半斤,阿胶二两,麻仁半升,大枣30枚。合现在的剂量应是多少呢?湖北中医药大学学者认为《伤寒论》中汉代的一两折今为8克,一升折今为60~80毫克或18~30克;中国中医科学院学者认为《伤寒论》中汉代的一两折今为13.

92克,一升折今为198毫克;上海中医药大学柯雪帆等对前述几种折合法进行讨论分析后,根据对现藏中国历史博物馆东汉“光和大司农铜权”和现藏南京博物馆东汉“永平大司农铜合”等衡器、量器的考证,得出《伤寒论》中汉代的一两折今为15.

625克,一升折今为200毫升。这些折合法谁是谁非,暂未定论,以笔者临床运用炙甘草汤处方用量大而效果好和柯雪帆折合法折算《伤寒论》中炙甘草汤的药物用量与自己处方用量相近的情况,认为目前运用《伤寒论》中的方剂用量应以柯雪帆的折合法为妥。

笔者用炙甘草汤的用量是:炙甘草60克,生姜45克,党参30克,生地60克,桂枝30克,阿胶30克,麦冬45克,火麻仁30克,大枣30枚。柯雪帆折合算法炙甘草汤的用量应是:炙甘草62克,生姜47克,人参31克,生地250克,桂枝47克,阿胶31克,麦冬125克,火麻仁60克,大枣30枚。二者用量比较接近。

两年前笔者曾治一陈姓“心动悸,脉结代”的病人,四诊后符合炙甘草汤证,遂按现行方剂学介绍的用量使用之。服20余剂却疗效不显著,细思之,辨证无误,用药无更,为何无效呢?百思不解之际,遍览期刊杂志以求启发,然偶在一篇治验启发之下,觉得用量过小,难以取胜于久病。

遂增大用量(即上述介绍的笔者的用量),药下6剂,诸证皆平。后遇是炙甘草汤证服炙甘草汤效差者,每增大用量,显然效佳。增大用量的原因,一是可能存在剂量换算问题,过去的换算方法致使用量过小,须质疑;二是炙甘草汤证的病人多病程长久,气血虚弱,阴阳两亏,且多治疗服药较久,非轻剂所能中病。

甘润须与辛燥并用

仲景方剂的特点是配伍精专,每一味药物都有其用场,随便更易都会影响疗效。炙甘草汤中以炙甘草为主药,用以养脾胃补中气,益气血生化之源;以人参、生地、阿胶、麦冬、火麻仁滋阴补血;生姜、大枣调和脾胃;以桂枝通心阳;清酒通络利脉。药物是甘润、辛燥并用,使滋阴而不致腻滞,通阳而不致伤阴,此其配伍之妙。

笔者体会方中如缺阿胶一味,则桂枝之辛燥难制,病人每易药后胸烦,必须减桂枝之量;或改用薤白以通阳;或以他药代阿胶,当推太子参为好。太子参性平柔润,能益气养阴,又能制桂枝之辛燥。曾治一男性病人,年五十,形体肥胖,血压正常。

症见:心动悸,脉结代,甚时胸闭胸痛,伴自汗出,口干欲饮,头昏,四肢发凉,面色少华,睡眠多梦。处以炙甘草汤,因药房缺阿胶,遂减桂枝之量,并加用太子参30克,药后诸证减轻。后笔者出差,他医代诊,仍用炙甘草汤,但见其四肢发凉,遂加大了桂枝之用量,并未加用太子参和其他养阴之品,药后患者反映心胸烦躁较甚,口干亦增。

待笔者差返重新接治后,仍改用前方(减桂枝量,加太子参),胸烦消失,诸证平息后出院。

不可忽视煎服法

炙甘草汤的煎服法,《伤寒论》中记载是:“九味,以清酒七升,水八升,先煮八味,取三升,去滓,内胶烊消尽,温服一升,日三服。”正确的煎服法对于保证疗效亦是十分重要的。笔者发现近人使用炙甘草汤多不讲究煎服法,恐是影响疗效的原因之一。

笔者用炙甘草汤的煎服法是:取水1500毫升,文火慢煎,至诸药快要煎好时,加入白酒20~40毫升或丹参酒20毫升,再共煎30分钟后取汁600毫升,分2~3次温服。酒如加入过早会随蒸汽全部挥发,达不到所需要求,故这一点必须注意。

在病房曾接治一“心动悸,脉结代”病人,查阅前医所用炙甘草汤的辨证及处方均正确无误,就是效果不佳。在煎药室察访时,发现未依法煎剂,亦未加入白酒。遂示其依法煎剂,每剂药加入丹参酒20毫升,仍是前医处方,后效果显然不同。

2.崔应珉炙甘草汤临证经验

吾师崔应珉,出身中医世家,自幼随父习岐黄之道,业医三十余载,治病无数。余有幸侍诊多年,崔应珉教授经方运用灵活精当,效若桴鼓。炙甘草汤是《伤寒论》治疗“心动悸,脉结代”的名方。现就其临证经验略述于此。

炙甘草汤气血阴阳俱补

查找方剂教材,炙甘草汤均列为补益剂,但有的载入补血剂中,有的纳入气血双补剂名下,其论亦仁者见仁,志者见其志。纵观全方由九味药组成:炙甘草12g,生姜9g,桂枝9g,人参6g,生地黄50g,阿胶6g,麦门冬10g,麻仁10g,大枣10枚。

组方法度严谨,阴阳合和协调。方中炙甘草具有“通经脉,利血气”的功效,出任方中主药,故以之名方;辅以生地、阿胶养心血,麦冬滋心阴,麦冬与生地配伍补血之力更著。李时珍在《本草纲目》中就有应用生地和麦冬熬成膏后治疗血虚的记载;人参、大枣益心气,补心气而能补心阴;同时用麻仁润血脉,且麻仁与阿胶相伍,又增加了滋阴生血之力,合主药以益心气而养心血;佐以桂枝、生姜,性味辛温而温心阳通经脉;加白酒同煎,更增强通阳复脉之效;姜枣重用调和阴阳,使气血流通,脉始复常。

该方的组方规律可分为阴、阳、气、血四组。其阴药为生地、阿胶、麦冬、麻仁;阳药为桂枝、生姜;气药为人参、大枣;血药为地黄、阿胶。

全方配合,养心阴,通心阳,益心气,补心血。诚如王绵之所说:“它温阳而不燥,补气而不壅,滋阴补血而不腻,阴阳互相配合,气血互相配合,能够强心复脉,所以它是个气血阴阳俱补的方剂。”《千金方》因其治心脉失常,故又名“复脉汤”。

临证可据其气血阴阳偏颇而调适

清代喻嘉言谓此方为“治邪少虚多,脉结代之圣方”,这里的“邪少虚多”即指气(阳)阴(血)而言,亦即炙甘草汤所治疗的心律失常必须是虚损证候。崔应珉临证时遵其要旨,对风心病(二尖瓣狭窄、闭锁不全)、冠心病、肺心病、高心病等所致的心律失常、早搏、及其他室性早搏、房颤等疗效满意。

要点是以虚为主,气虚血弱,心神失养,心动悸,脉象或结脉或促脉,甚或代脉,或参差不调,或细小虚数,舌苔薄,甚或无苔,舌质嫩,或淡嫩不泽,或瘀点,瘀斑,舌透紫气等证。

若痰食阻滞、瘀血凝结、水气凌心、汗出阳虚之心动悸、脉结代,非此一方所能概治,故另有它方。临证时,必须充分注意阴阳之间的相互关系而加以灵活运用。患者偏于心气不足,心悸气短,当以炙甘草为君,重用人参;若偏于阴血虚损,可以把地黄、麦冬重用;心阳不足者,桂枝、生姜重用。

对温热病后期阴虚引起的心悸,当用吴鞠通加减复脉汤,减去方中温阳、助阳的药。因温病后期长时间高烧消耗了真阴,病变以阴虚、气虚为主;其后吴氏还拟订了一甲复脉汤、二甲复脉汤、三甲复脉汤,方皆出于仲景,但又有异于仲景,其匠心独运可见。

由于本方益气养血,滋阴和阳,扶正祛邪,所以临床上还可用于治疗消化性溃疡、脑震荡后遗症、肩周炎、复发性口疮、眼斜视等,其适应证广泛的原理是该方具备了阴阳调节的三个特征:即固本性、二相性和整体性,所以针对广泛,专一性小。

关于药量轻重问题

原方中炙甘草用量为四两(12g),确定了主药的位置,仲景方中甘草用至四两的还有甘草泻心汤,这里的甘草也是主药,《伤寒论》中凡是作为君药、主药的甘草的用量都大。这两个方中的甘草都是益气的功效。临床实践证明,大剂量比小剂量效果好。汪机临床运用炙甘草60g,生姜45g,党参30g,生地60g,桂枝、阿胶各30g,麦冬45g,麻仁30g,大枣30枚。崔应珉用炙甘草一般为10~15g,亦常取效。

方中大枣用至30枚,居《伤寒论》、《金匮要略》诸方用大枣之冠。而本方中药味用量之中堪与比肩者,惟生地黄30g,大枣“补少气、少津液”(《神农本草经》),生地黄“主伤中,逐血痹”(《神农本草经》),“通血脉,利气力”(《名医别录》)。

大枣、生地黄为辅助甘草“通经脉,利血气”。岳美中指出:“此方以胶、麦、麻、地、草、枣为补益营血,以参、枣、桂、酒为补益卫气,使阳行阴中,脉得以复,则已有领会。唯用阴药则大其量,而阳药用量反不及其半,这正是关键处。

阴药非重量,则仓卒间无能生血补血,但阴本主静,无力自动,必须借阳药主动者以推之挽之而激促之,才能上入于心,催动血行,使结代之脉去,动悸之证止。”因此,他主张生地黄重用48g,加水酒浓煎,汁多气少,就可濡润血脉,滑利而不滞。

另王笈等报道:本方生地黄、麦冬剂量较小时,对心脏血管的扩张有抑制作用,然而对期前收缩的疗效,在很大程度上和生地用量有关。对一般较轻的期前收缩,使用一般剂量或可有效,但对顽固而频繁的期前收缩效果较差,其原因是生地用量不足。当生地量增大到75~100g,对顽固而频繁的期前收缩患者用药10天后即可收效。

崔应珉在使用生地达30g左右时,每见腹泻之苦。嘱令生地先煎30分钟以上,再入它药或加入炒山楂30g同煎,可收脉律复整而不致泻之效。

注意水酒同煎法

《伤寒论》原方中载:“以清酒七升,水八升,水酒同煎,十五升而取三升,乃文火久煎,候其药力尽出,取浓汁原味之意。”而今以水煎而舍清酒,似嫌不合仲师原义,影响疗效的发挥。一是取清酒(亦可用黄酒)作为使药,能贯通百脉,流通气血,使经络流贯,引诸药更好的发挥作用。

一是把酒作为一种较好的溶媒,在一定的温度下,使诸药中有效的成分尽可能溶解出来,至取得三升时,清酒已挥发将尽,可见酒对药物起一个溶媒作用。正如清代医家柯韵伯说:“地黄麦冬得酒良。”

麻仁、枣仁之争论

炙甘草汤中用麻仁,还是应为枣仁尚存争议。因为是治心动悸、脉结代的方剂,显然枣仁养心安神疗效显著。周凤梧将方中的麻仁常改为柏子仁或加酸枣仁,效果更好。心悸甚者,还可加入琥珀、朱砂(合为末冲服)等重镇安神药。

关于改用枣仁和柏子仁,王绵之指出:“这里面就是个寒温的不同。枣仁清虚热,但是本身并不凉,这是因为可以补肝胆,所以可以清虚热。柏子仁是凉的,可以清心热。这里用枣仁可以补、可以润,还可以补脾养心。”崔应珉在临证时常常柏子仁与酸枣仁等量并用,采泻南补北之法,取水火共治之意,每获良效。