高二适的诗词 高二适出蜀后的一诗和一联

1937年“七七”事变后,高二适由陈树人介绍至立法院秘书科任科员,专办应酬文字。10月只身随国民党政府迁四川,妻及子女回溱潼岳父家,一别八年,直到抗战胜利。在此期间,家乡人没有听到他一点在外的“歪斜”。

1945年深秋,正值中年(42岁)的高二适,在重返故里途中,目睹战乱之害,感受流离之苦,不禁奋笔写下《溱潼道上闻子规》:“出蜀稀闻子规鸟,回乡初见杜鹃花。一声肠断溱湖水,何事将归不问家?”思乡之情,凄恻动人。

春节前,高二适回到溱潼北边的老家小甸址,因为年后正月适逢他父亲高也东60寿辰。在这个特别的春节,该用怎样的春联抒发自己的心声呢?裁好红纸后的高二适一边研墨,一边动脑:全国人民同仇敌忾,冒着敌人的炮火,用血肉之躯,驱逐了日寇,中华民族将依照“新宪法”,迎来各党派、各人民团体共同管理国家的联合政府,而自己的小家也将在继承和发扬祖国优秀文化传统方面做出应有的作为。

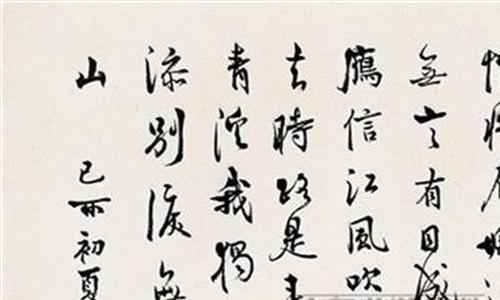

墨浓联成,上联“国家”,下联“小家”,高二适蘸上自己“美好的期望”,挟风云,响雷电,横竖撇捺,凤舞龙飞,一气呵成:

宪法有成先国本,

书香无断就家声。

憧憬、兴奋、豪迈,凸现在每一个汉字上。在重庆时,书法家沈尹默见高二适所作唐人帖,惊讶之余告章士钊:“三百年来无此笔法。”章士钊则赞曰:“惟望书家噪一高”、“天下一高吾许汝。”当高二适红彤彤的书法春联贴在寻常巷陌的大门框上,“锡璜写对子了,二夫子贴对子了”,一传十,十传百。

水乡深处那个小村庄的村民,尚不知道这字“盖”了全中国,更不会想到,他后来的《南都帖》会成为继王羲之、颜真卿、苏东坡之后的天下第四帖。但天天还是引来本庄和外庄识字的大人和少年驻足欣赏,眼里冒光,有的更是情不自禁地用食指在掌心临摹。

(与高二适同村的花洪业先生,1929年生,今年82岁,解放前毕业于华东军政大学,曾参加渡江和解放上海等重大战役。本文根据他亲眼所见的叙述整理。)

注:高二适的这副对联,在中国为首次报道,浦口、姜堰、溱潼诸馆都没有。投家乡姜素素的《家乡》!