查建英的婆家 查建英: 中国在文化上面临的两种可能性

门刚刚重新打开不久,大家都是穷小子、土包子,刚吸收了一点新鲜信息,这时候一批从文化断层里冒出来的“绿豆芽”,几乎是一夜成名,从籍籍无名的“nobody”, 很快成为各个领域的风云人物、文化明星,被视为精英。

这样的机缘巧合意味着什么?应当如何评价?在对谈中,我有意识地和他们探讨这种现象,得到很多有意思的反应和思考,你去看刘索拉、陈丹青、陈平原那几位,讲得特别好。甚至可以说整本书都贯穿着对于精英意识的反思,延续、深化了我从九十年代以来想了很久的问题。从这个意义上讲,我不觉得这选择是个问题。

“以第二语言写作更容易保持一种冷静”

晶报:您早年在传统媒体上开辟专栏,后来活跃于电视媒体。随着近年来新媒体的崛起,传播正在变得日趋扁平化、娱乐化。您如何看待这一趋势?

查建英:互联网就是双刃剑嘛,既有巨大的好处,带来新的自由和平等,打破旧式权威的垄断,使得新闻的传播、观点的生产更加迅速,增加另类、小众文化的生存空间。同时它也有另外一面,势必拉平甚至拉低一些东西,因为它的便利性、舒适度、眼球经济、点击率这一整套东西都击中了人类的惰性和从众心理。

就像一个柔软漂亮的大沙发,你一屁股坐下去就再也起不来了。有多少人放着沙发不坐非要去爬山?其实这个趋势从电视普及就开始了,移动互联网将它变本加厉。托克维尔早就预见到这种趋势,他当时说民主有很多好处,但是在文化品味上却会导致庸众化、扁平化,使中间偏下的东西变成主流,高精尖边缘化。这也许是网络式民主一个不可避免的代价吧。

晶报:李欧梵曾评价您“在英文里和中文里像两个人”。读您的《弄潮儿》一书,也能感觉到浓浓的英文专栏味道。

查建英:这所谓的“两个人”主要是指写作风格和态度上的分别吧。大部分英文读者是不了解中国的,你用他们的语言给他们讲述另外一个国家故事的时候,在叙述方式上势必有所改变、有所调整。譬如你必须多作一些解释。同时,美国的非虚构类写作重视调查纪录而非抒发观点,强调客观、中立的态度,加上用英语写本身也形成一种距离,这些都使你更容易保持冷静。

而我以“扎西多”为笔名写那些中文杂文的时候,确实如李欧梵所说,更多是嬉笑怒骂,有时候还很尖刻。

比如我在《读书》上评《废都》和在《China Pop》中评《废都》,视角、风格明显不同,因为受众不一样。用母语跟自己老家人说话,容易动感情,爱容易生恨,“恨铁不成钢”,就想“一针见血”把话说到头,这种情感不容易控制住。

而我用英文写的大多是长文,像是换了一个长镜头,地理、心理、语言距离不同了,有一个自然的冷却、平衡过程。在《China Pop》中,《废都》只是个案之一,我想以这些个案作为切入点,来更深入地折射、剖析更大、更复杂的文化面相。

晶报:您在《弄潮儿》中的笔调令我印象深刻,有一种外科手术医生般的缜密和冷静。不过,在故事的讲述、人物的描写之中也加入了您的一些个人评述,分寸和火候把握得很好。您心目中有没有一种文体标杆?

查建英:《纽约客》应该算是一个重要平台和榜样。我在上面读到过很多精彩文章,也遇到过几位出色的作家,在我转向非虚构写作的过程中获益良多。非虚构在西方出版物里称得上巨无霸,这个领域中的优秀作品作家多不胜数。不过直到今日,我还没有遇见一个完全的“同路人”——我指的是用英文写中国题材的非虚构类作品的中国人。写小说的有好几位,哈金、李翊雲等,写非虚构类的还是少。

晶报:您在《北大,北大!》一文中曾描写中国知识分子夹在体制和异乡之间的尴尬处境,刘东说:“不要离开中国,紧贴故乡,否则你的工作将失去意义,你的生命将轻如鸿毛,你将与那些关心你、认可你价值的人形同陌路,直到孤身一人在地球某一个遥远的角落渐渐地被人遗忘。”——这算不算一种比较典型的情感?

查建英:刘东指的主要是一些原来长期生活在体制内的人,出国后遭遇了价值的失落、孤独和怀乡,这种感受我能理解,但并不是我的经历。我没有在中国体制内呆过,出国前只是一个学生,回国后也没进过任何单位。年轻时出去留学,主要感受是新奇和兴奋,尽情享受自由生活。

八十年代末之后再返美,曾经历过一段时期的困惑;度过那段时期,在中美两边行走,找到了一种新的生活和写作方式,虽然这当中伴随着很多的纠结和痛苦,却并非刘东所描述的那种。

“不要离开中国,否则你的工作将失去意义……直到孤身一人在地球某一个遥远的角落渐渐地被人遗忘。”——其实这不是刘东原话,是描述某些流亡者对脱离中心的恐惧心理,也够煽情的。坦率讲,我没有这种恐惧,我不后悔自己的选择。这个选择有代价,也有收获和益处。我承认我有很深的中国情结,永远不可能忘记中国。但是,离开,也是为了看得更清楚。只有离开,才有可能看更清某些身在其中永远看不清的东西。

当然,一会儿用中文写,一会儿用英文写,比较折腾。如果只用一种语言耕种自己的“一亩三分地”,或许会写得更多更好。谁知道呢。但我还是得面对自己,中国和美国这两个国家对我来说都很重要。美国也是我的家,是我的第二故乡,两个家对我都很重要。

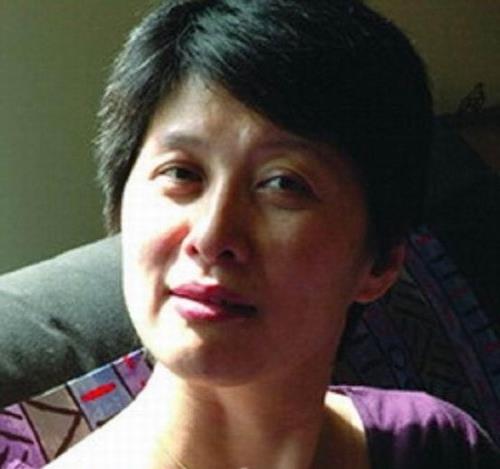

查建英 简介

北京人,笔名扎西多。1978年至1987年先后就读于北京大学、美国南卡罗来纳大学、哥伦比亚大学,1987年回国,上世纪90年代返回美国。2003年获美国古根海姆写作基金,再回中国。曾为《万象》《读书》《纽约客》《纽约时报》等撰稿。

已出版非小说类英文著作《China Pop》,小说集《丛林下的冰河》等,其出版于2006年的著作《八十年代访谈录》在国内外引起广泛关注。《China Pop》被美国Village Voice Literary Supplement 杂志评选为“1995年度25本最佳书籍之一”。