乔榛知音 乔榛泪洒望舒墓 穿越时空的《雨巷》知音

初春的北京,刮过几场风后,渐渐暖了,花儿们纷纷开始争春了,只是不见丁香。天空蓝了好些天,不知怎么又蒙了厚厚的灰色,心情有些沉郁。3月17号的日历,将会记载两位大师跨越时空的对话——“雨巷诵者”乔榛拜谒“雨巷诗人”戴望舒。

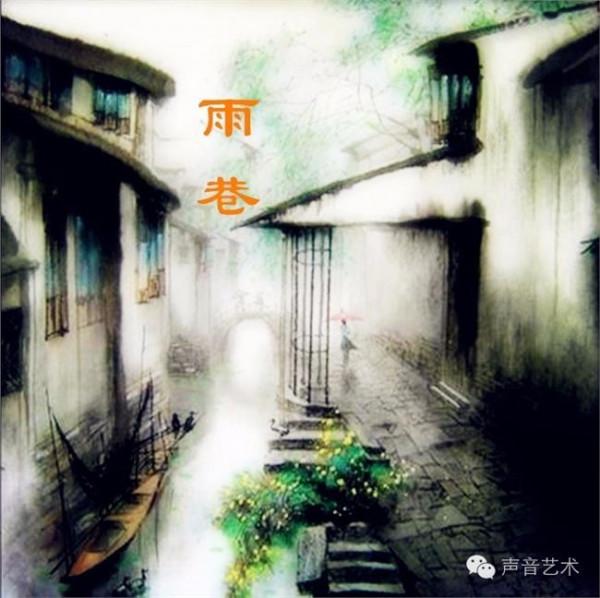

1927年,戴望舒先生22岁时就写下了《雨巷》,开创了新诗的新纪元,被誉为“雨巷诗人”。他的诗歌保留了中国古典诗歌的朦胧美,又借鉴西方现代的手法,从现实生活和情感中汲取营养,充满信念地为理想歌咏。“雨巷”是中国新诗百年以来永远走不到尽头的一个悠远的幻梦,囚禁了无数颗美好的诗心。

早在二十多年前,乔榛先生就录制了戴望舒诗歌专辑,当时还是录音机盒装带的年代,多少热爱诗歌热爱朗诵的人通过他特有的男中音听到了戴望舒先生《寻梦者》开花的梦,看到了《我的恋人》天青色的眼睛,找到了《我的记忆》中斑驳的旧时光,尤其是《雨巷》中丁香一样的姑娘更是让人挥之不去。

其实,当时乔榛先生的名字是和上海译制片厂紧紧连在一起的,他传神的语言,成就了一个个令人难忘的经典。当时的电影院里,人们看完电影都不会起身离去,一定要看着片尾的字幕滚动,看到这个熟悉的名字时,总会情不自禁的念出来,有的还会得意地和同伴说“你看,我说对了吧,又是乔榛。

”同伴会心一笑,才心满意足地离席。毫无疑问,人们对这个只闻其声不见其人的艺术家充满了好奇和敬重。所以,当一系列乔榛先生录制的朗诵和配音磁带面世,人们在如饥似渴的传播中,一步步向他铸魂的声音靠近。

读过戴望舒诗集,听过乔榛朗诵的人们很自然会把这两位先生联系在一起。温润如兰又劲节似竹,才华令人仰视却谦卑到泥土里......可能正是因为人格的相近,乔榛先生才会把望舒先生的文字诠释地那么不动声色又不可抗拒吧。又或者,望舒先生的诗情亦在无声地影响着这位后世的知音,向着同一条雨巷走进。

隔了几十年的悠悠时光,乔榛已从风华才子成为翩翩老者,今日从上海来京,与朋友交谈中,无意中得知望舒先生就长眠于香山脚下的万安公墓,顿生无限追思,不顾身体不适,执意要亲自去望舒墓前拜谒。

一路西行,向着一个静谧安然的清净之处驶去。由于独特的地理和气候环境,香山的春天来的会晚一些,路边偶有一些初放的花朵,俨然还不足以引起人们的关注。那一束踟蹰的丁香安在?雨巷里彷徨的诗人安在?

疏影婆娑中,听说望舒墓就在前面,乔榛先生急切地从轮椅上起身,趔趄疾行几步,仿佛是看望一位相识多年的故人,口中念念有词,神情凄然而生动,摘帽长跪,见者潸然。缓缓起身后,再次脱帽致敬,凝眸墓碑上的望舒二字,像一个小学生一样虔敬地说:“先生,今天我就在这里给您朗诵一首您的《雨巷》吧。”

撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长、悠长

又寂寥的雨巷,

我希望逢着,

一个丁香一样的,

结着愁怨的姑娘。

天空笼罩着一片寂静,时间仿佛凝固,这条润湿的雨巷可能就是宇宙中可以弯曲的虫洞,两个时空的人放弃了各自空间的所有,在此握手。

这首穿越时空的《雨巷》,只有风听过。风路过的那棵树,正孕育着丁香的一个梦,悠长,悠长。