【田忌赛马打一生肖】新造车的下一回合 威马的田忌赛马

在汽车领域,人们对「产品核心价值」的追求没变,但对性价比的定义却在发生微妙的变化。

原本的机械性能,包括机械安全、质量、驾驶操控等等,是人们在衡量汽车产品价值时关注的元素。但随着能够不断更新的 OTA 功能和更多科技功能成为了汽车可以不断「增值」的一部分。在满足出行这个核心价值之外,人们开始赋予汽车这个产品更多的附加值。

在过去将近一百年的时间里,收音机、磁带、导航等等功能的出现,只是在附加值的表面起到锦上添花的作用,但以电动汽车为基础的智能化正在彻底改变这一切。一个大的趋势是,智能终究有一天将压倒机械性能,突破临界点,成为更表层的产品优势,而机械性能则沦为基础能力。

这将颠覆原有的汽车价值体系。新造车们正是看到了这样的未来,纷纷布局智能与新的汽车价值体系。但谁都没想到竞争在更低维度的融资、制造就开始了,越过浓雾,新造车们正在向那个可见的临界点爬升。

2015 年成立的威马汽车,相较蔚来与小鹏等新势力是更低调却也更重视产品实际价值输出的那个。当其他新势力深陷舆论漩涡,在喧哗之中威马似乎始终与他们保持着绝缘关系,它更像一个老练的独行者,按照自己的步调潜行。从坚决的自建工厂开始,威马的每一步都似乎有些特立独行,但威马却牢牢占领在新造车的第一梯队。

凛冬之下,威马却已经开始为汽车「产品核心价值」的下半场比赛做准备。

「普及」背后的数据洪流

「作为整车来讲,要一炮打响,做出来必须是规模化,没有规模什么都没有。实现规模化之后,你所有的研发能力,运营能力全都会成倍体现出来。」威马汽车创始人沈晖的两年前说的这句话是威马汽车自建工厂等这一系列战略的根源。

这位曾帮助李书福收购沃尔沃的前吉利汽车副总裁、沃尔沃中国区董事长沈晖,作为汽车行业的老兵,他非常清楚传统的造车模式,即便对于全新领域,他依然严格恪守造车的基本规律:敬畏制造,不在制造环节妥协。

于是与众多新造车企业愿景不同的是,威马的第一步是要做「智能电动汽车的普及者」,没有高大上,但却出奇的简单直接。

威马的温州工厂只用了 17 个月。威马是新造车势力第一个快速完成自建工厂并成功投产的企业。自建工厂的最大好处,除了沈晖调侃的「晚上睡得着觉」以外,它更能发挥威马汽车核心团队的供应链管理与成本控制的「上游优势」。通过「走量」快速达到盈亏平衡点(预计 5 万台左右),再利用扩大的规模经济反哺工厂建设,形成产销良性循环。

除了自建工厂,威马还在市场定位上确定了自己「普及者」的定位。

定价体现了这种姿态。2018 年,威马的价格定位在中低档,「补贴后 11.23 万元的起步价」、「出行合作版补贴后 9.9 万元」。2019 年,即使政策退坡,威马依然通过「保值计划」等诸多手段来降低用户的购车成本,今年上市新车补贴后 12.98 万元起步,实现更具性价比的价格策略。这也让威马在 2019 年第一季度实现累计交付 4085 辆新车的记录,成功爬升交付量。

相比蔚来,威马选择了容量更大、竞争也更激烈的大众市场。但「普及者」的市场定位下是拿下庞大数据的前提。威马要想胜出,需要在驾驶感受、续航、稳定性等「性价比」方面形成独特的优势,使用更多「智能化」的特性加分,而数据是它打造这些的必要基础。

「更重要的是,数据也要活起来,大数据没用,活数据才价值最大。」威马汽车合伙人、首席技术官闫枫说,「更重要的是数据循环之后能形成闭环。」

这是威马迈出第一步的战略选择。当威马拥有了保障「性价比」的基础机械性能后,它的下一步也足够清晰,利用庞大的数据构建科技智能的「性价比」。

「进化」的冰山之下

看上去,威马的行动「古典」,不够激进。但水面下,它正在加快步伐。

大的背景是,经历了过去三年多狂飙突进式的发展,吃尽新能源风口红利的新造车品牌们峥感受到「焦虑」:由于对于智能化理解的高度一致,几家公司在产品端的定义越来越趋同,走向局限。

在这样的前提下,新造车开始在汽车科技功能上寻找突破口,以求拓展产品的智能差异化。伴随这个进程的,也有消费者市场的冲突和变化:消费者心中的「性价比」定义,正在从机械性能向软件和科技功能层面倾斜。

这意味着,新造车势力们需要完成在冰山之下构建起强大的支撑体系,才能实现根本性质上的进化。其中的难度并不亚于传统企业打造一款全新传统燃油汽车的地盘平台,但依然值得耐下性子深耕。因为这套支撑体系,也许就是下一个时代才会出现的新「智能平台」。

想要成为普及者的威马不是没有意识到这一点。目前,威马下一步的战略是「数据驱动的智能硬件公司」。为此,威马在上海车展前再一次明确了自己构建的核心技术矩阵:Living Motion 三电动能系统、Living Pilot 智行辅助系统、Living Engine 全车交互智能引擎。

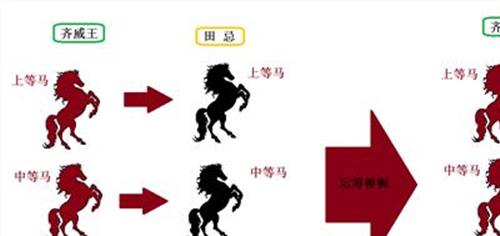

威马寄希望让这三个 Living 的核心技术矩阵做威马最重要的技术抓手,企图让智能化领域本不是强手的自己逐渐训练出下一匹「上等马」,才能让自己在市场中先占得一部分先机。

「为什么叫 Living car,智能化最高阶就像生命体一样有生命、活着的,就像人一样,所以就起了 Living 的概念。」闫枫说。

威马正在寻求一种更快的方式,让这个概念落实到产品中去。过去一年,威马给自己定下了一个特殊的目标:「三个月为周期定时 OTA 更新系统」。这是一个『自找麻烦』的 KPI,但威马的意图很明显:它希望消费者能定期通过这个窗口感受到这种智能「性价比」的存在。

除了这个目标,威马在今年还将逐步实现涵盖 VCU(整车控制器)、BMS(电池管理系统)、BCM(车身控制器)、EPB(电子驻车系统) 等在内的整车 OTA,成为国内 OTA 升级模块最多,升级范围最广的智能硬件公司。这也是威马汽车集团战略发展第二步中的重要一环。

从人工智能到智障也许只有一步之差,而让汽车真正「活起来」需要的工作还很多。但基于众多数据的持续优化也许能够带来改善,更重要的是,威马必须以足够快的速度行动。众多造车新势力正是带着在技术上的后发优势杀入新能源赛道,也让这场技术竞争变得格外激烈。

「今天听不懂的,明天就知道」这是威马 Living Engine 全车交互智能引擎的目标。现在 Living Engine2.0 已经能够按毫秒级频率,不间断采集覆盖全车 22 个控制器的 671 种信号的车辆运行数据。

「威马的对于数据的优势有三点,第一,对车的了解,现在对车的数据信号采集达到毫秒级,包括 671 种信号,实时掌握用户在驾车过程中所有的运营车辆数据。第二方面,通过数据打通整个互联网的生态和帐号体系。就是下通车,上通云,中间通过数据引擎,连接互联网和汽车,真正做到互联网和汽车的紧密融合。

第三方面,跟用户形成闭环,用户产生数据,再通过数据分析再给用户提供好的产品,是不断循环的闭环,这个闭环最终的落地通过软件升级,给用户升级到好的服务。最后真正做到整车 OTA 能力。」闫枫分析说。

在外界最关注的智能驾驶部分,威马也是在智行 2.0 版威马 EX5 上配备了 Living Pilot 智行辅助系统,与百度、博世这样的供应商合作,更快速的落地了高级驾驶辅助功能,包括 4 项高级驾驶辅助和 8 项安全提醒和辅助功能。同时,威马与百度成立的「威马&Apollo 智能汽车联合技术研发中心」,并计划在 2021 年实现 L3 级别自动驾驶汽车的量产落地。

在行业内,完全自研和整合一直是两条路径选择。在某些车企看来,自研才能专注核心竞争力,也是未来差异化的前提。在这方面,威马反倒做出了不同抉择。闫枫认为,分工清晰的情况下,合作模式能让威马的智能驾驶更快落地:「在这里第一整个架构是由威马主导设计,第二未来我们和百度、博世有更清楚的分工。分工也是分阶段来看,在不同的阶段分工也是不一样的。因为还要考虑到一点,对于市场的响应和对消费者产品满足时间的问题。」

无论是 Living Engine 全车交互智能引擎,还是 Living Pilot 智行辅助系统,甚至是更高级别的自动驾驶,他们对汽车内部芯片的算力与能耗提出了史无前例的要求,威马的战略也会在一定程度上促进「摩尔定律」在汽车领域的推进。

但区别与「摩尔定律」,行动、落地、循环、进化速度等综合素质的养成,将是威马能否「成为数据驱动的智能硬件公司」的核心。拥有像类似「摩尔定律」这样的进化速度,才是迅速在电动汽车、物联网、自动驾驶等这些新技术组成的生态体系中建立根基的重点。

目前威马的制造体系是其抢发市场的筹码,而之后的产品矩阵布局与技术研发加速同步,相互辅助成长,才能让三个 Living 技术矩阵能够快速导入到产品之中,落地于所有威马产品体系中。

面上看,新造车企业的「殊途同归」是表象。但这是一场长征,目前冰山下的体系构建需要时间,威马和这些新造车们的爆发「加速段」还在后程。或许未来几年,才是实现跨周期成长,拉开更大的距离的超越时刻。

这个过程中,每家公司的战略选择和节奏把控,将是最好的看点。表象是产品,深层却是思维。最终的产品是思维的映射和体现,产品上可以先发制人,但如果没有在最初思维层面优于别人,找到自己信奉的独特节奏,最终还是会在不断更新迭代的产品竞争中败下阵来。

在新造车这场复杂的「田忌赛马」中,不跟随,将比赛拉回到自己信奉的独特节奏上,也许才是活下来的唯一方式。