【伯格曼多少钱一盒】在拍电影之前 伯格曼是一位戏剧导演

“我知道你不再开口是因为你厌倦了你扮演的所有角色,每一个角色你都能演得很完美。但是,让你自己变得愚蠢些,邋遢些,唠叨些,不是更好吗?难道你不认为你真能再好一点吗,要是你让自己成为你自己的话?”——《假面》

假面 Persona (1966)

导演: 英格玛·伯格曼

编剧: 英格玛·伯格曼

语言与表情

伊丽莎白不再说话了,她在区分真实与虚构时遇到了致命的障碍。是舞台生涯将她从现实生活中区隔出来,并久而久之,让她丧失了把捉真实的能力。原先在舞台通过语言和表情扮演另一个角色、充分获得非现实体验的举动如今陷于沉寂。语言如同肃立起一道屏障,将她迷失于虚假中,再也无法触碰到真实。

是假的真实取代了真的真实,是模仿超越本真。因此,伊丽莎白寻求一种能让她从真假混乱的状态中主动逃脱的工具,她找到了语言。作为沟通的工具,语言建立了个体与世界的联系,同时也将其从真实的世界中区隔出来,因为语言无非是种隐喻。它从来没能真正地触碰及现实,它以建构的方式重新塑造结构中的真实。

主动放弃语言,便意味着放弃隐喻的强力。用观察取代虚假的语言,进行真正地直观。一种失语,是对真假困境的自然回应。同时伴随语言消失的,还有伊丽莎白面部的表情。在现实生活中,面部表情的变化往往与说话举动相伴而行,话语中所曾显明的隐涩含义虽然能借由语气加强,但也可以通过表情予以传递。沉默让脸凝结为一张肖像,肖像进而成为另一种脸潜居其上的面具,这就是伊丽莎白的根本策略。

假面 Persona (1966)

导演: 英格玛·伯格曼

编剧: 英格玛·伯格曼

面具与肖像

表演即是在舞台上戴着面具假扮他人,或假装是另一个自己。面具遮盖了真实之脸,将自我隐藏于无形。语言的消失预示着表情的消失,脸于是凝固为一张面具。面具的独一表情(或说“无表情”),具有将任何表情凝聚在其上的能力。这是面具的黑洞作用,它形成为一副肖像。需要观看者给予自己的阐释才能透析出肖像中脸的表情,然后获得对其的认知。这是埃尔玛不得不进行的举动。

作为护士,当她不再能通过交流获取病人的病情,便只能通过观察对方的脸来作推测。如同对一幅肖像的观看,凝固于脸上的唯一表情成了解析一切的钥匙。埃尔玛所要做的就是从伊丽莎白单一的呆滞表情中读出对方所传递的信息。于是,在这种观望上,她进入了伊丽莎白的无表情之脸所创造的黑洞中。她不得不通过进行自我诊断,生成对方之脸,然后获取一份病例报告。

这导致了埃尔玛向伊丽莎白滔滔不绝地详述自己年轻时在海滩犯下的过错。只有通过不断地讲述自己内心最为隐晦、阴暗的往事,她才能击破伊丽莎白的无表情之脸(肖像)所投射出的阴影,这是埃尔玛不得不行使的策略:在脸的黑洞中进行的踱步与逡巡,无畏的反抗。最后,观众发现迈向死亡的脚步与走向自我的步伐原来以同一节奏进行:伊丽莎白的脸和埃尔玛的脸何为一体。

假面 Persona (1966)

导演: 英格玛·伯格曼

编剧: 英格玛·伯格曼

倒置的镜像

埃尔玛对自己年轻时犯下罪行的叙述,就像躺在椅上的病人向精神分析师讲述隐秘的往事,并自己从中发现被压抑的症结所在。但我们不是早就发现,伊丽莎白和埃尔玛已经不再能够明确区分:后者作为前者的一张面具,伊丽莎白分享着埃尔玛的病情报告。伊丽莎白既像一位精神分析师,对埃尔玛进行诊断,同时也是对自己进行精神分析。

而在一开始的医院场景,埃尔玛是护士,伊丽莎白是病人。躺在病床上的伊丽莎白看着穿着护士服的埃尔玛喋喋不休,这是埃尔玛为了找到解决伊丽莎白失语病症的原因。而在岛上的别墅,仍然在喋喋不休的埃尔玛退居为病人的姿态,她不断地向伊丽莎白倾述,来缓解她因环境改变而释放的本性(她褪下了制服,解除束缚,如此她才能自由地讲起难以启齿的往事)。

在这里,一组倒置的镜像已然发生。原先护士与病人的关系,转换为病人与精神分析师的关系。岛屿的离岸性质释放了制度与身份强加的等级差别,而沉默再一次显示出自己的力量:任何本性必须首先依附于它,而无法与之抗拒。这组倒置镜像的相同点在于:无论被迫还是主动,埃尔玛都是那个言说的人。两张脸最后慢慢叠合为一张脸的肖像,这是沉默使出的黑洞作用。

剧 照

沉默的隐喻

于此,沉默显示出双层涵义。第一种,也便是上面提及的身份置换。伊丽莎白在岛上占据着精神分析师的位置,他的沉默显示出了支配别人、让别人如实交代的强权。就像精神分析师聆听病人对自己症候的诊断,伊丽莎白在听取埃尔玛自白的时候也露出了满意的微笑。

他从另一张面具(另一重人生经历)中里获得了自我存在的价值。可以说,通过聆听埃尔玛的讲述,肖像形成的空白正在被填满。埃尔玛被沉默的黑洞吸收,伊丽莎白也在埃尔玛的叙述中慢慢具形。

同时,这种沉默也可以看成是对上帝沉默的隐喻。埃尔玛向伊丽莎白吐露衷曲,实际上讲述的是宗教中认定的罪孽之事,比如与陌生人群P,无法见容于教会。伊丽莎白就像告解室帘幕后的牧师,听取埃尔玛这位教徒全心全意、毫无保留忏悔自己的罪过。

教徒之所以会将自己的内心在牧师面前完全倾述出来,是因为牧师作为上帝与凡人间的中间人,将教徒的罪行传达给上帝,同时上帝保持的沉默在这里显示出了它的全知、全能和全善。正是祂的不言语,让人慑服。

这也是为何当埃尔玛在偷看伊丽莎白寄给丈夫的信件后,发现自己全新全意信任的人竟然将自己当成从失语症结中走出的工具,这无疑摧毁了她的世界观。如此才有了之后的报复:嫉妒与暴力。试想一下,如果教徒发现牧师也有人的邪恶心理,并以教徒告解时表达的隐私来牟取私利,这会发生什么?更何况,上帝如果具有人的人格,教徒还会相信教义吗,这必然引致世界观的奔溃。

奔溃的结果是埃尔玛无力承受这种打击,只能转而让自己变成伊丽莎白,逃入实在界的大荒漠中。

剧 照

上帝的沉默

上帝因为沉默显示出无限强大的力量,这可以引申到任何一种人际关系里面。面对一个权势比我们高的人,他的沉默往往能显出比我们原先所认定的更为强大的威力。朝臣面对皇帝的无言,感觉到惴惴不安的恐惧心理。他必须猜测圣上的意思,但又没有任何东西来保证他的猜测是否正确。也许在上的只是一位昏庸无能的皇帝,但只要他保持沉默,就有足够的力量令臣子臣服。

同样,在一段看似平等的情侣关系中,不说话的人会让那位言说者人感觉到无言的恐惧:似乎对方已经熟知一切。正是因为猜测对方熟知,另一者才惴惴不安地生怕自己已经说错了话。因而在感情关系中,言说失去了它本来具有的效用,说话的一方将掌控权交到了沉默的对方身上。这也是大多数人无法接受冷战的原因,或者表现出土象星座的深恶痛绝。

但对土象星座们来说,沉默只是他们将自己从世界中关闭逃向内心的方式,那是不由自主的天生如此,并没有一种来自智识的心理设计,与上帝的沉默自然大异其趣。上帝虽然一直在沉默,但并不保证他会一直沉默下去。我们揣测上帝的旨意,却没有任何依据。

因此加予人身上的任何苦难,都被当成上帝全知全能的证明:上帝是为了人类向善,才让人类受苦。于此也显示出人类自身的受虐倾向,而这可能发生在任何一方沉默的境况中,也是伊丽莎白让埃尔玛崩溃的原因。

讨 论

生铁:为什么在黑蓝新的系列里,你选择首先谈一部电影,而且是伯格曼的杰作《假面》,因为它很重要,还是你对它很熟悉?

把噗:因为之前看了汉斯·贝尔廷的《脸的历史》,里面从文化的角度讲了脸的观念变迁,对我深有启发。在看的时候,我就想到伯格曼有一个讲“脸”的杰作《假面》,讲的就是两个女人的脸最后如何变成了一张(书中也分析了这部电影)。

后来,陈卫兄邀请我加入“黑蓝”新开设的艺术栏目,我又想到了这部电影。也是想借这次机会再重新看一遍《假面》(之前看已经是六年前了,当时并不是很懂)。伯格曼的电影值得不时地拿出来重看,我们总会被他在文本中思索的深度与影像惊人的表现力所震慑。

生铁:伯格曼的电影中往往有大段小说式的语言叙述,镜头似乎只起到刻画某种情景或人物情绪的作用。怎么看待导演的这个特点?是想借用舞台戏剧的一种表达张力?

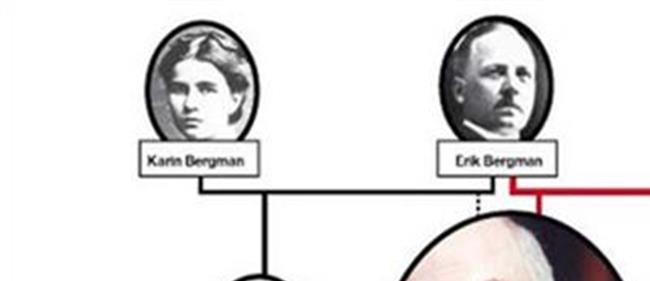

把噗:伯格曼自幼对戏剧都非常感兴趣。如果不拍电影,他也许会是一切伟大的戏剧导演。在拍电影的过程中,他也不断创作和执导戏剧作品(“斯特林堡是他的神”,约翰奥斯本语)。因而戏剧对他电影根深蒂固的影响是不可忽视的,这也表现在伯格曼的电影往往具有舞台剧的风格,并且非常倚重于演员的表演和台词。

但这次在重看《假面》的时候,我多少改变了之前所持的观点。除了精致的文本外,伯格曼对于镜头的构图、场面的调度也展现出无与伦比的功力。他并不是像侯麦或伍迪艾伦那样几乎将电影中心都倚靠在台词上,而忽视了镜头的表现力。伯格曼不是的,他的镜头语言和剧作功力相互交织,都是首屈一指的。在这一点,很少有人可以比拟。

生铁:看伯格曼的电影,常常使我想到塔可夫斯基,塔氏的电影看似处处游走在梦境之间,但看完你总觉得它是现实主义的,它表达的是一种正常人心理范畴内的情感。而伯格曼的电影,尽管每一个画面场景都是平常简洁的,却从一开始就像在做一个梦。不知道这个感觉是不是对?你怎么看?

把噗:伯格曼和塔可夫斯基两位电影大师虽然心心相惜,也都喜欢用梦来表现更为深层的真实(费里尼何尝不更是如此呢),但他们差别还是蛮大的。塔可夫斯基很少像伯格曼那样依赖于一份完整的文本,他是通过镜头语言来传达的(长镜头、镜头的微移、凝视的力度)。

塔可夫斯基的电影从其他艺术类别中借来的是诗歌,而不是伯格曼那样建立在戏剧的架构上。而且,塔可夫斯基的梦是充满体验强度、给人一种潮湿的丰润感觉,而伯格曼的梦更像出自于思维的一种建构,干涩、抽象,具有观看与分析的价值,而没有开放体验的空间。

陈树泳:伯格曼的的电影给我的感觉是更接近对文学的阅读而不是“看电影”,在文学中,我一点都不排斥“不符合生活”的东西的出现,但在电影中,我却有点迟疑地感到,是否会因此而缺少了“生气(生机)”。当电影想拥有文学的时候,是否会让人感到“隔了一层”?不知道你是如何考虑这个问题的?

把噗:电影与文字的关系,置换在电影中,我更喜欢用“文本”与“影像”两个词来代替。巴迪欧说,电影是不纯的艺术。电影首先从其他艺术类别中借鉴的就是文学,我们知道最早的一类电影源自对戏剧的摄录,而且戏剧对电影的影响从电影诞生开始到今天一直都存在。

这在后来也招致了像布列松这样致力于开发纯粹影像的电影导演的反对,他区分了电影与电影书写的区别,并将前者看成只是“拍照的戏剧”,而提倡建立在视听剪辑上的电影书写。相反,伯格曼代表了另一类电影,伯格曼具有深厚的戏剧功底,在拍电影之前,他曾是一位戏剧导演,他最喜欢的作家是斯特林堡。因而在他的电影中展现出了丰富的戏剧色彩。

因此,电影就有了两种倾向:一种是以影像为主的,像塔可夫斯基和费里尼的电影,以感知与观看为主;另一种是以文本为主的,像伯格曼和侯麦的电影,以阅读与思索为主。在我看来,两者并不需要分出高下的等级差别,它们都是电影应该探索的两个方向(虽然在我心目中,更偏爱于前者)。

不过,在我重看《假面》的过程中,我改变了之前伯格曼以文本为主的观点。《假面》中伊丽莎白的沉默让影像生发出无比丰富的表现力,伯格曼也展现出他使用影像的惊人能力,对镜头的构图与调度两者表现出了无与伦比的功力。

陈卫:上世纪六十年代以“新浪潮”为特征的电影时代,似乎已经一去不复返。如何看待这个逝去?以及如何看待这一时期“作者电影”技术生硬、台词沉迷与表演神经质的倾向?

把噗:法国“新浪潮”代表一种自由的拍摄理念。虽然早已过去,但精神永存。当今电影强大的资本运作,已经让电影人不再有当年纯粹的热情与意志。“新浪潮”与现代电影的伟大作者(如伯格曼、费里尼、塔可夫斯基……)处身的六十年代是理想主义盛行的年代,代表了电影人对电影纯粹的爱。但我们也不必感怀,每个时代都有它自己的电影,同样我们也有。

每个“新浪潮”电影导演的风格都是不一样的,差别明显,这无疑体现了他们的口号——“作者电影”准确的含义。新浪潮电影成本低廉,制作粗糙,自然无法与伯格曼、费里尼等导演拿着大资本拍摄的电影相比,但其背后体现的是同一种自我表达的意愿,在当时与今天具有相同的意义。即便今天,我们其实也在不断接受新浪潮留下的遗产。

至于“新浪潮”的自我沉迷,可以举戈达尔的电影为例。因为新浪潮反对规整的模式化制作,他们将电影看成像文学作品那样,是导演个人意志表达的产物。比如特吕弗就提出了“作者电影”的概念,导演就是一部电影的作者。因此,“新浪潮”导演往往用低成本制作来进行自由的表达,技术不过关、台词自我沉迷、表演神经化反而显示出了独特性与趣味,它们成为了个人风格的来源,并启发一代代电影人去进行新的探索。

张虔:电影中哪些镜头是文字完全无法再现的?

把噗:我不觉得,伯格曼的电影中有文字无法再现的东西。与费里尼依赖于感性直觉的经验不同,伯格曼的创作建立在更强大的思考之上。他的剧本是完整的文学作品,即便不拍成电影也已经具有了独立的阅读价值。而且,他在拍摄的时候几乎是完全照着写好的剧本来完成的,很少会有变化。所以在他创作剧本的时候,他已经将电影中可能出现的场景、镜头都想好了。

但这样说,不意味着剧本已然完整,电影就没有再拍摄的必要。影像的展现与文本的阅读作用于不同的感官,可以生发出两种不同的感知意义。伯格曼电影中的镜头没有文字完全无法再现的,但有时通过镜头语言展现的信息与强度是文字远远无法含括的,两者其实不太具有可比性。因为它们具有不同的感知方式,并引向不同的体验类型。