杨小凯对毛的评价 我看杨小凯对张五常的批评

这是一个困难的题目:张五常和杨小凯是我最敬重的五个华人经济学家中的前两位(其他三位分别是林毅夫、张维迎和邹恒甫)。以一个经济学后辈学子的身份来评价经济名家之间的批评,实在不自量力,不过我的视角也许对其他的读者理解他们之间的分歧有所帮助。

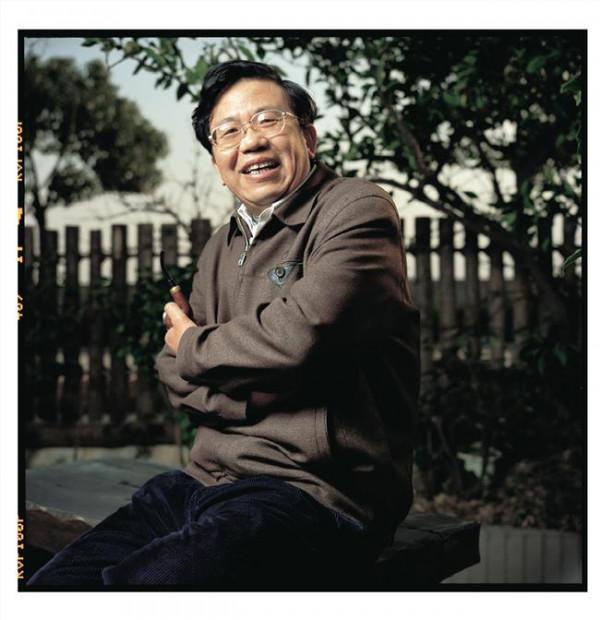

我曾在北京大学面对面听过杨小凯教授的新兴古典经济学的讲座,其后又有邮件往来,得到过他的耐心点拨,无师徒之名,而有师徒之分,一直心存感激(最近得知杨小凯教授旧疾复发转恶,不胜担忧,唯有祈求上天保佑好人好报)。

杨小凯所作的研究,虽暂未跻身主流之列,但以他的聪颖和勤奋,加上不屈不挠的努力,其名气已为大多数著名经济学家所知。更何况,以杨小凯的身世,他在文革中的经历,再看他今天的成就和地位,敬意油然而生。他的人生奋斗,如果写成一部传记,一定引人入胜。

我和张五常教授没有过接洽,但自大学以来一直追读张五常的所有作品,经济类的或其它的,对张五常的思维、文化和为人也有所了解。最近得益于薛兆丰将张五常的《经济解释》搬上网,我反复读之,方觉受益非浅。

最早曾在薛兆丰的网站上看到过张对杨的批评,大意是他(杨)搞什么超边际分析,最后出名的还不是我(张)!云云。当时心想张五常真是不可理喻,别人模型化你的思想并加以推广,至少说声感谢才对呀,怎么反倒这样说?相反地,杨对张世忠推崇备至,认为张的观点比其他很多成名经济学家的观点要深刻得多(杨,1998)。杨小凯为人谦逊平和,这一点为人公认,而这篇南方周末的文章,则是我见到唯一的一篇杨公开批评张的文字。

杨批评张没有将其思想用数学工具精确地模型化和一般化是有道理的,和现代主流经济学相比,张的学术论文不仅全无数学模型,而且不思考他每句话的含义和上下文之间的联系,难以把握他整篇文章的精髓。但是,依赖数学来表达经济内容,除了张五常自己在《经济解释》中所列的反对意见之外,数学还往往窄化了经济学的内涵。用数学能表达出来的经济学内容要比真正的经济术语所包含的涵意要狭窄得多。

譬如“合约”,在张的书里不知列举了多少种不同的丰富的合约形式,而在正式的模型里,合约多半被局限于“相机支付”类型,即在不同的结果出现时所应给予的支付;也就是说,数学在把经济学内容的某一部分精确刻划了的同时,而那些不能被刻划的部分却被抛弃了。这一点即使是杨小凯自己也承认(杨,1999),因为他的超边际分析就是把被现代经济学家遗忘了的专业化生产和组织分工纳入分析再搞起来。

这样看来,如果只认同数学模型的话,经济学永远要受制于数学的发展;而有资格做经济学家的,就只有数学家,或经过密集训练的“准”数学家。经济学作为一门独立的学科,获得不了独立的地位,何其悲哀。其实做过经济研究的人都清楚:很多时候准确捕捉想要数学化的经济学思想更困难。然而这岂不是更说明了经济学思想比数学化本身更为重要吗?

Gary Becker的文章,从来没用过二阶偏导以外的数学;Milton Friedman的《价格理论》,就连二阶偏导都少见;而上过Becker的课的学生都知道,不理解他所讲的经济含义及其推理过程,对着他的方程式你也不大可能明白他们意味着什么。

芝加哥大学著名的Econ301的习题,无论是数学好的还是数学差的都头痛不已。张五常说Becker的数学是用来唬人的也许是对的,因为你明不明白他所讲的内容与你懂不懂数学没有关系。

Becker的论文都是先把经济推理过一遍,再用数学(有时放在附录里)验证一遍。我越来越觉得,张五常,正如他自己所宣称的,确实属于传统的“芝加哥学派”,和Friedman、Becker同属一类:经济学的本质不在于有没有数学,而在于有没有丰富的含意,是否可以推出可供验证的假说。

遗憾的是,自从60年代顶峰以后,随着老一辈的经济学家的凋零和老去,真正意义上的“芝加哥学派”的人数越来越少了。

在国内,我可以从林毅夫对其他人论文的评论看出林毅夫还是继承了芝派的路数的。有趣的是,也许作为验证我的这个说法,我没有见过林毅夫和张五常之间有过真正的学术冲突;而在林毅夫和杨小凯(以及张维迎)之间,却存在过称得上是尖锐的相互批评。

张五常所提倡的“经济解释”和很多经济学家所以为的“解释”有着根本的不同。张要求建构的理论:(1)合乎逻辑地阐明所发生的现象;(2)从这个理论推出的可供检验的含意没有被可以找到的其它事实所推翻。换句话讲,没有了(2),(1)只不过是在讲一个要令人信服的故事,而这个故事是真是假,无人知晓。

而现在的主流经济学家似乎越来越偏向于认为,讲一个合乎逻辑的故事就是经济研究的全部;而“检验”,则被认为是找事实或数据来“支持”已有的模型,而不是尽力去找事实或数据来“反对”它。

要知道,“反对”的失败奏效的概率要远远大于“支持”的成功。“支持”要是不成功,尽可以修改模型、参数,添添补补,从原则上说,总可以最后使之“吻合”。

张对现代经济学的不认同似乎集中于这个方法论上的分歧,数学模型倒还在其次。从这个方法论的前提出发,张不认为其他经济学家的模型是对他贡献的延伸;而其他经济学家也不认为张的工作和他们是同一个路数。Stiglitz(1974)和张(1983)都认为对方的工作和自己有着迥异的不同。

张反复强调,交易费用的概念在原则上可以度量,或至少可以排序,交易费用有时可以分类,但有时不能尽分。如属于交易费用范畴的监察费用,我们可以想象,如果一个雇主在雇员的工作间安上摄像机,在雇员的身上装上线路测量雇员工作时输出的能量,并且搁下其他所有的事情专门观察仪器显示,雇主一定能够推断该雇员是否在“偷懒”。

在这种极端情况下雇员当然不会“偷懒”,但如果雇主不用仪器,或换为每隔10分钟检查一次,雇员“偷懒”的“动机”就要大得多。

注意这里“偷懒”或“偷懒”的“动机”都是不能客观观测到的量,没有严格的定义,也无法加以证实(我两个同学兼好友追溯了GrossmanHart(1986)的整篇论文,硬是想不出方程变量在真实世界中的对应存在是什么)。

但是雇主所花费的购置仪器的成本,以及监测工人的时间成本,都是实实在在可以列举出来的量,所以在选“监察费用”和“偷懒动机”两者之一时,张五常力主选取前者。我个人以为,通过“监察费用“的处理,实际上将雇员的“偷懒”或“卸责”内生于“监察费用”的变动中,而且与需求定律也能挂上钩,与传统的价格理论一脉相承。

相反,在Stiglitz(1974)和其它经典文献如Holmstrom(1979)中,他们的处理方法是:考虑代理人的工作努力能够被容易地观测到或不能被容易地观测到或能够被片面地观测到的好几种情况,写出面对风险的支付合约。

按张的看法,这里存在两个问题:(1)什么叫“容易地”(他们有时用costless,但却不分析为什么在cost不为零的时候委托人不会采用那些减少cost的更为丰富的合约安排)或“不容易”在很大程度上要靠主观判断,靠他们自圆其说,“得一个‘讲’字”(张五常语);(2)“风险”也是一个很可疑的概念:各种不同情况的概率分布有谁知道?如果委托人和代理人对“风险”的评价不一致又该如何?又“得一个‘讲’字”。

张力图排除风险的概念,在(1983)中提到他处理风险的痛苦。在张那里不能验证的本应摒弃的术语,却在实际上为其他学者开启了更多的“得一个‘讲’字”的方便之门。

值得一提的,很多文献宣称它们刻划了科斯的“交易费用”,尽管它们很多采用博弈模型,交易费用问题在这里成了一个抽象的概括描述,而不是张所称的实实在在的客观意义。

再回到张的《经济解释》中,不难发现,张对理论含意的追索近乎苛刻。也许是无知,我在没有读过这本书之前,从来没有想过用平均产量来推断边际产量。未必一定想不出,但是我从来没想过,大概是我早已习惯把经济学当作一种比较高级的智力游戏了吧。也许用数学式子能够推导出平均和边际的关系,但若不用知其所以然,数学家比经济学家更有优势。

张对自己经济学方法论的坚持还有一个最后但并非重要的理由。我将之阐明一下:经济学不能用来改造世界,是指不能通过改造人们思想的方法来改造世界。如果以为灌输给大众或政府经济学知识就会让大众或政府的行为更明智,根本违反了经济学的基础假设。

我不能想象一个因自由贸易而失业的工人会因为经济理论而支持自由贸易。宗教这方面也许更有效。几天前总统经济顾问Mankiew的遭遇即是明证:他作证支持自由贸易和服务外包,以有两百多年历史可靠的比较优势理论作基础,还不照样被伊州参议员贬得一塌糊涂,而布什政府面对大选压力也不敢立即表态。

政客们十分明了该选择还是拒绝有利于他们自身利益的说辞。所以经济学剩下的唯一用途就是解释世事,而解释是有严格的科学定义的。

我佩服张五常特立独行的勇气,也理解杨小凯所持的强势理由(匿名审稿制度和学术规则)。两位都是我所仰慕的大家。但如果我们承认经济学是一门科学(而非艺术,宗教,...),我还是选择站在张五常一边,虽然莘莘学子中的一个声音并无分量。