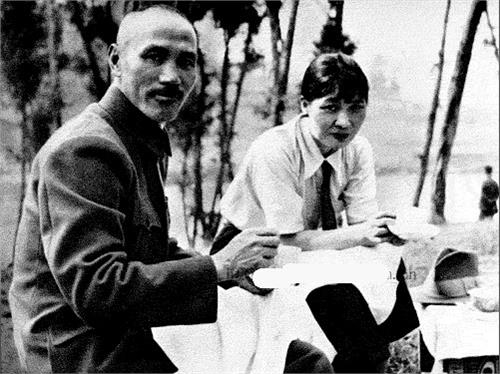

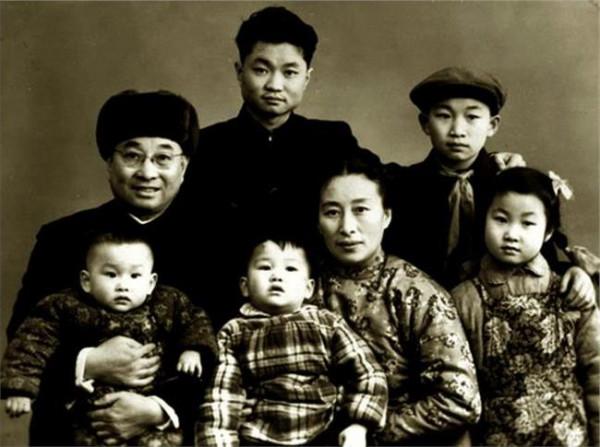

蒋介石夫人陈洁如 周恩来一直敬重蒋介石原夫人陈洁如 称其“师母”

1961年12月7日,陈洁如应中共中央统战部的邀请北上北京。12月26日,周恩来和邓颖超在西花厅设宴招待陈洁如,中共中央统战部部长徐冰及廖承志夫妇等作陪。周恩来在大革命时期就与当时的"蒋校长夫人"陈洁如相识,一直颇为敬重,以"师母"尊称。

陈洁如1949年后在上海的生活,也是由周恩来亲自过问,妥善安排的。在这次谈话中周恩来明确表态:陈洁如若愿意,可以去香港居住,并对她讲:"你来去自由,如在香港住不习惯,随时可以回来。"

经周恩来亲自批准,陈洁如于1962年只身一人移居香港,住在铜锣湾百德新街,改名陈璐,闭门隐居。平日的消遣仅是搓几圈麻将牌,对于往事则绝口不提。因此,她在香港所结识的一些女友,直到她死,几乎无人知晓她是曾在北伐时期出尽风头的"蒋总司令夫人"。

陈洁如到香港后,蒋介石、蒋经国赠了一笔10万美金的巨款,为陈洁如在九龙太子道买了一层大楼,但陈洁如并未去住,而是用来出租,收取租金,自己仍住在百德新街按月付房租的房子里。蒋氏父子通过戴季陶之子戴安国,每月接济她500美元。同时始终派人跟踪,可以说是"保护",也可以说是监视。

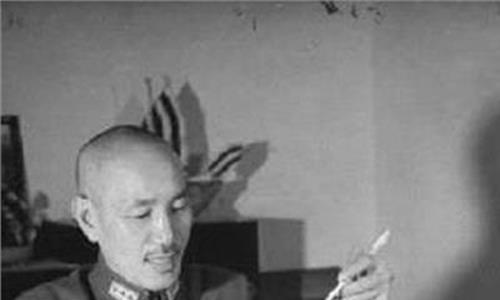

1962年,蒋介石经由戴安国转给陈洁如一封亲笔信。信中称道她"为人一向温良敦厚",又说:"曩昔日风雨同舟的日子里,所受照拂,未尝须臾去怀。"这也许是眷恋之情的一点流露吧!然而与他给陈洁如一生造成的痛苦相比,又算得了什么呢?陈洁如在香港孤身一人,无依无靠,又年老多病,心灵上和生活上的艰难是不难想见的。

1971年2月11日一女友去看望她时,再三叫门不应,喊人来一起破门而人,发现她横卧地下,已经溘然长逝,终年65岁。周恩来得悉陈洁如在香港病逝的消息后,亲自批准陈洁如的养女陈瑶光赴港奔丧,料理后事。

陈洁如临终前,最后一次致信蒋介石,道出了心中长期的积郁之情:"三十多年来,我的委屈唯君知之。然而,为保持君等家国名誉,我一直忍受最大的自我牺牲,至死不肯为人利用。"

移居香港后,孤身一人,不仅要应付生活艰辛的磨难,还要承受外部的压力和折磨。陈洁如当年在蒋介石身边,受蒋的影响和鼓励,养成了写日记的习惯,留下了那一段沧桑岁月的详实记录。在朋友们的鼓励下,陈洁如决定以此为素材,撰写一部回忆录,客观地记述她为"蒋夫人"的真实情况,以还历史的本来面目。这样,从50年代开始到60年代初,历时十数载寒暑,先是中文自传手稿成型,后是英文回忆录定稿,陈洁如完成了这部"心酸史"。

后来公开发表的陈洁如的回忆录,系用英文写成,是李荫生、李时敏两兄弟与陈洁如共同完成的。陈洁如提供口述、日记和中文的自传手稿,李荫生主要执笔,李时敏负责编制人名与地名的注释表。撰写的时间,是在1961年陈洁如移居香港以后。

李氏兄弟是蒋介石的老朋友,20年代初蒋介石、陈洁如曾到香港游玩,就是由李氏兄弟招待的。他们世居香港,父亲李博是爱国华侨,曾大力资助孙中山的革命事业,颇受孙中山、蒋介石的敬重。李荫生从医,曾经在上海经商,晚年移居纽约。李时敏曾在香港一家银行任职,据说曾教过蒋介石和陈洁如英文。

1991年12月,台湾《传记文学》月刊在收到一位"神秘"的"提供者"写的陈洁如回忆录的英文原稿和署名"金忠立"的中文译稿部分稿件之后,于1992年1月份开始分期连载,标题是《蒋介石陈洁如的婚姻故事》,副题是《改变民国历史的陈洁如回忆录》,并于连载完毕后,出版了陈洁如回忆录的全译本,约21万字。

与此同时,台湾的《新新闻》周刊亦不甘落后,1992年二三月间以《我做了七年的蒋介石夫人》的醒目标题,分四次登完了陈洁如回忆录的摘要,并抢先出节译本,11万字。

陈洁如回忆录的公开发表,在海内外引起巨大的震动。对于它的历史价值,各界贬褒不一,反应各异。一种认为,陈的回忆录是"改变民国历史的书",是"还历史本来面目"的"一部真史、信史"。另一种意见则认为,陈洁如回忆录揭露了大量蒋介石的私德秘闻,当年让国民党大为恐慌,不得不以高价收购。

但回忆录对民国初年的一些重大政治事件或者语焉不详,或者描述失实,破绽百出,甚至歪曲史实,难逃编造历史之责。回忆录还美化自己,攻击别人,自揽功劳等等,其可靠性和历史价值实在值得商榷。两种见解几乎针锋相对,孰是孰非当然有待于史学家们去进一步研究。

陈洁如回忆录的命运,同陈洁如本人的命运一样,充满了曲折和坎坷,几近尘封。然而,历史毕竟不会被永远掩埋!在陈洁如身后二十多年,回忆录的公开,对她的在天之灵应是一大告慰吧!

2002年4月7日,陈洁如的养女陈瑶光和陈瑶光的儿子、女儿带着陈洁如的骨灰归葬上海福寿园。