朱江洪工匠精神 格力创始人朱江洪的工匠精神

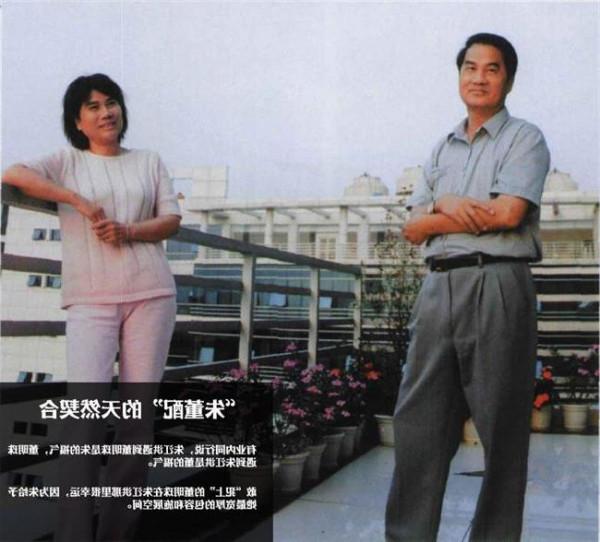

对于格力,创始人朱江洪的名字曾经就是一块金字招牌,代表着严谨的工匠精神和过硬的产品品质。

少说空话,多干实事

朱江洪1945年出生在珠海,华南工学院毕业后,本想通过知识改变命运,却遇上“文革”,被“发配”到广西百色矿山机械厂,当了一名工人。

巨大的落差没有击倒朱江洪,反而让他越挫越勇。在那个远离家乡的边陲小镇,朱江洪发扬工匠精神,任劳任怨,勤习各种机床的操作,用娴熟的技能换来职位的不断升迁,从质检工到技术员,再到技术科副科长。

“少说空话,多干实事。”朱江洪的这句人生格言,让他做起事来很较真,哪怕有时候会得罪人,也一应坚持到底。

1982年,厂里进行民主选举,朱江洪以全票当选厂长。朱江洪带领大家做产品、搞销售,不出几年就把一个山区小厂变成广西先进企业。

1988年,朱江洪回到故乡珠海,进入当时的特区工业发展总公司,担任其下属的冠雄塑胶工业公司总经理,后兼任海利空调器厂厂长。

在冠雄和海利的基础上,1992年格力电器公司组建。“一个企业必须有‘差异化’,只要有3%—5%的差异就是胜利。你的产品比别人创新多一点,实用多一点,质量好一点,不怕没有市场,不怕做不出好企业。”这是朱江洪带领格力走向成功的关键。

或许是“理工男”出身,朱江洪对技术的要求达到一个苛刻的程度,外界甚至以“技术偏执狂”为之冠名。他常说:“一个没有脊梁的人永远挺不起腰,一个没有核心技术的企业永远没有脊梁。”

朱江洪掌舵格力期间,建成了全球规模最大的专业空调研发中心,无论数量、规模还是技术水平都处于世界领先地位;此外,还建立了规模庞大的制冷技术研究院,空调品种规格之多、品类之盛居全球之首;每年投入技术研发的资金都超过销售收入的3%,成为中国空调业界技术投入费用最高的企业。

“好空调,格力造!”这句话不仅是格力的广告语,更是朱江洪经营企业的重要宗旨,话虽简单,却不知倾注了多少心血和努力。

技术是第一位的

技术和销售,到底哪个更重要?这在很多企业是个难以抉择的问题。但在朱江洪那里,答案很简单:技术是第一位的!

朱江洪常说:“一个没有脊梁的人永远挺不起腰,一个没有核心技术的企业永远没有脊梁。”在他看来,一个企业可以没钱、没厂房,但不能没技术。

这种对技术的偏执深刻改变了格力。在他执掌期间,格力不断加大研发投入,建成全球最大的空调研发中心,无论在规模还是技术上,都处于世界领先水平。

但在格力早期,画风却完全不同。那时的格力跟其他企业一样,销售是老大。当普通人拿一两万的年薪时,销售已是十万、几十万的高薪。

这让搞技术的人很不淡定,他们纷纷找到朱江洪,要求转岗,包括很多骨干。朱江洪心想,这可不成,销售虽然重要,但产品才是企业的根本。

于是,他做出一个惊人的决定:大幅调低销售提成比例!这在当时可是捅了马蜂窝。很快就有大批销售跳槽到中山汇丰空调,并扬言三年内打败格力。

朱江洪陷入了迷惘。经过激烈的思想斗争,他决定坚持到底,“我就不信,好的产品会没有人要。”

事后证明,他是对的。调整销售提成后,技术人员不再东想西想,而是安心搞科研、搞产品,为格力夯实家底。几年后,格力岿然不动,汇丰空调已化作尘埃。

真正让格力走上技术路线的,是朱江洪的一次尴尬经历。

2001年,重庆福特汽车采购一百多套多联机空调,格力中标后却没有这一技术,只好从三菱购买,然后换个包装交货。这笔生意不但没赚到钱,反而赔了几十万。

这让朱江洪很痛心,他立刻带上几个人到日本买技术。去之前,他想得很天真,一亿不行两亿,两亿不行三亿,买不到全套,买散件也行。

但人家根本不待见他,“你想买?怎么可能?我们研究了16年!”结果,连散件都没买到。

朱江洪大受刺激,都是因为没技术,才受此奇耻大辱。回国后,他召集技术人员,给他们下达死任务,必须研制出该技术,要钱给钱,要人给人。

结果,技术人员克服困难,不到一年就研制出“一拖四”多联机。尝到甜头的格力继续加码投入,又搞出一拖六、一拖八。

几年后,三家日本企业反过来跑格力求购技术,被朱江洪霸气回绝!

离心机一直是美国人的天下,朱江洪不服气,投重金研制,最终打破对方的垄断。得知此消息,美国一企业很震惊,连日开会商讨对策。

在技术的推动下,格力从过去的小跟班一跃成为引领者,拥有低频控制、超高效定速压缩机、离心式冷水机等三大核心科技,并在2005年登顶全球销量冠军。

朱洪江的工匠精神

在不久前的一次会议上,朱江洪重心长地指出:“中国是名副其实的制造大国,但不是制造强国,从中国制造到中国创造,产品到品牌,既要产量又要质量的道路上任重道远。”他认为,中国制造业不是没有工匠,而是工匠精神在有些领域大大地削弱了。

“作为经济大国,我们不能够老是讲速度、讲规模、讲产量,如果不注意提高产品质量,上去了也会把你拉下来,这是市场经济的规律。对企业来讲,要千方百计打造工匠精神,培育企业的工匠,只有他们才能把我们的企业长久做好。”

在朱江洪看来,中国企业生产的产品不存在技术和设计问题,而是制造和工艺的问题,没有去把产品做精、做好。因为没有工匠精神,所以中国制造的产品曾一度占领的世界市场,又被拉了下来。

“中国经过三十多年的改革开放建设,现在看来没有什么产品是不能做的,中国是名副其实的制造大国,但是从来没有人说我们是制造强国。”

对于企业来说,如果没有用工匠精神去生产产品,往往会存在隐性缺陷。这种缺陷看不见、摸不着,甚至用仪器也检查不出来。比如三星公司用了很长时间也没有找出手机爆炸的真正原因,在朱江洪看来,这是产品的隐性缺陷导致的。

“何为隐性缺陷?在工业里面,归根于在做检查、生产各方面过程中管理不到位产生的缺陷,如元器件在高温高湿的环境下产生了耐温耐湿的缺陷,工人在操作过程中不注意,对元器件产生了硬件的冲击,或者元器件受到化学损伤,生产出来的产品就会存在隐性缺陷。”

“也许有缺陷的产品只有千分之一,甚至万分之一。但是当一千万台产品生产出来,后果是难以预料的。”

“企业要千方百计打造工匠精神,培育企业的工匠,只有他们才能把我们的企业长久做好。”那么,企业又该如何培养工匠精神?“首先,企业的领导人要明确工匠精神对企业的重要性,过去只关注于成本低、速度快,导致粗制滥造弄虚作假,在物资比较短缺的情况下还能生存,但是现在已经行不通了。企业要长远发展,就要培养工匠精神,把产品做精做细。企业领导人的意识觉醒尤为重要。

其次,要着力去培养企业的工匠精神。“工匠需要经过刻苦的培育,员工没有十年八年成不了一个工匠。而要培养工匠,首先要培养员工爱岗敬业,发扬敬业精神。”

不是每个工人都是工匠,他们需要磨练,练就一手绝活。企业一定要尊重他们、爱护他们,为他们成长铺平道路,为他们更好成长。”

打造工匠也是打造企业家、打造社会责任感、打造企业家的良知。

(本文综编自网络)

本文为头条号作者发布,不代表今日头条立场。