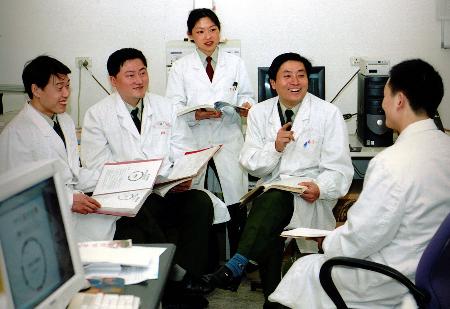

第二军医大学免疫学教研室:新时期模范创新团队

他们在国际上首次发现了一种在人体内具有免疫调节作用的新型细胞群体,突破了终末免疫细胞不能分化发育的传统理论,开辟了免疫学研究的新领域;

他们在国际专业学术杂志上发表高水平论文104篇,开创了中国学者在国际顶级学术杂志《自然·免疫学》上发表独创研究成果的先例;

他们承担了国家重大科研任务17项,申报国家发明专利56项;获得国家生物制品Ⅱ类新药证书2个,研制的两种国家Ⅰ类生物制品已应用于晚期肿瘤患者的治疗;获得了国家自然科学二等奖、军队和上海市科技进步一等奖等高水平科技奖励10余项……

创造这般不俗业绩的,就是解放军第二军医大学免疫学教研室,一个平均年龄只有35岁、80%是博士的新时期模范青年科技创新团队。

“做有国际影响力的工作,做属于中国人自己的工作”

在显微镜下游动的“树突状细胞”,像是一个个长满细毛枝条的树疙瘩。正是对这种细胞的研究,产生了一项国际免疫学理论的新突破,产生了一个军队医科院校唯一的国家自然科学二等奖。

从发现到研究,直至冲出传统理论的围城,与树突状细胞“共舞”,绝非易事。

“人体有了淋巴细胞才有抵抗力,而淋巴细胞是受树突状细胞控制的。”教研室副主任于益芝教授形象地解释,当“敌人”——人体细胞恶变或受到病原微生物入侵时,“哨兵”——树突状细胞会在第一时间敲响警钟,通知“正规军”——淋巴细胞去消灭敌人,从而保护人的肌体健康。

这在免疫学上称为淋巴细胞的活化。树突状细胞的重要性就在于此,它是国际免疫学界趋之若鹜的研究对象。

“我们对树突状细胞的研究始于1994年。”教研室主任曹雪涛教授说,那时已经开始在思路和体系上自主创新,但研究方向仍跟着国外潮流走。他是免疫学教研室从一个基础薄弱的小科室发展成为具有重大国际影响的国家重点免疫学科的见证人。

当然,曹雪涛也见证了在研究树突状细胞过程中的欲哭无泪。

1996年,教研室在树突状细胞与肿瘤细胞融合的研究上取得了一些成果,并在国际交流研讨会上得到认可。他们将科研论文投给国际学术权威刊物,连投6家,均遭退稿。更让他们惋惜的是,一家杂志在两年后刊登了某国与他们内容相同的科研论文。

这次打击令教研室很多成员陷入痛苦与茫然。“做有国际影响力的工作,做属于中国人自己的工作。”曹雪涛说,必须走出一条独立自主的创新之路。教研室支部***孙卫民教授则说:“就像一个鱼塘,别人已经捞了好多鱼,你去就要别出心裁。”

他们果断地跳出模仿、跟踪国外潮流的模式,开始围绕树突状细胞的功能调控、来源新基因的发现等方面展开研究。

在曹雪涛的指导下,通过合作攻关,张明徽博士等人实验观察到骨髓长出的一株树突状细胞,在完成使命后不会死亡,给出特定的条件,仍可以“返老还童”。与此同时,郭振红博士也在实验中发现这种“长生不老”的细胞,不是一个,而是具有独特调控功能的新型树突状细胞亚群。

这项原创性成果立即在国际免疫学界引发震动。《自然·免疫学》刊登了他们的论文,专门配发评述,还用一个手工绘制的树突状细胞作为当期封面。国际著名免疫学专家肯萧特曼教授评价说:这是一项令该领域的绝大多数研究者惊奇和关注的工作。这一发现是免疫学理论的新的重要突破,将带动免疫学领域的发展。

“将个人发展融入团队,将团队事业做强做大”

一座红色小楼掩映在校园的绿树丛中,毫不起眼。这便是第二军医大学免疫学教研室。

1999年秋,这座小楼迎来了来自美、英、德等20多个国家的免疫学专家。他们在小楼里交流,在小楼里参观,也为小楼里的实验室和研究而赞叹:达到了国际水平。

这是教研室成立以来举办的水平最高的一次国际免疫学会议。

然而,两年后的2001年,在国际免疫学界初露头角的教研室却遭遇了事业上的低谷:由于种种原因,不少人离开了小楼,曹雪涛也下定了决心要离开。

在车站,曹雪涛被急忙赶来的学校一位老领导挽留了下来:作为学科带头人,他的离去就意味着教研室完全陷入困境。

留下来的曹雪涛开始重整旗鼓。他摆了一桌酒席,邀请教研室所有的人员参加。

酒入愁肠,感伤满怀。那天,这位山东汉子流了泪,“想走的就走吧,愿意留下的,我欢迎。”

田野苹教授留下来了。孙卫民教授留下来了。他们放弃科研,转而承担起培养青年人的教学任务。

作为在蛋白质工程方面优秀的人才,陈国友教授从留下来的那刻起,就把自己定位成教研室发展中的“绿叶”。

夏去冬至,几度春秋。一个在困境中整装待发的青年科技创新团队形成了,教研室也一跃成为国家级重点学科,使我国在国际免疫学领域占据了一席之地。

如今,那栋红色小楼仍在,进出的人员依旧不断。“留下来的肯定是为了事业!”曹雪涛缓缓地说,“将个人发展融入团队,将团队事业做强做大。这是我们所秉承的理念。”

“把个人的潜能发挥到极致,把团队的内耗降到最低”

这是一群很有个性的年轻人。他们没日没夜玩命工作不说,有时半夜三更会情不自禁地大声喊叫。

“要是在实验中有了重大突破,就会高兴地尖叫,无论白天还是黑夜。”陈涛涌博士笑嘻嘻地解释。

“他们已经习惯了,早上回去洗洗,休息会儿又上楼接着干。”于益芝教授其实挺心疼这帮连轴转的同事,“并没有人要求他们加班。”

“从另一侧面来讲,这是个性。”曹雪涛教授说,“搞科研就是要有点个性,没有个性很难出新出彩。”

不到30岁就评上副教授的李楠,受她父亲——一位在军事医学领域工作30多年的老专家的影响,对科学试验充满了乐趣。年纪轻轻就成了分子免疫组的负责人,这位学微生物专业的南开大学毕业生的能力毋庸置疑。

但,李楠对人苛刻、挑剔的鲜明个性颇让同事们头疼,以至于不少人害怕与她合作。如果有人向她请教,李楠总会毫不犹豫地帮忙。一旦讲解得非常清楚,而对方仍未明白,她绝对会不经大脑考虑地来上一句:“你怎么这么笨啊!”

比李楠年轻两岁的郭振红博士就受过如此“礼遇”。“当着那么多同事,面子肯定挂不住,脸红一阵白一阵的,站在那里直想哭。”郭振红笑着说,“她总是这样,先图个嘴快,说完就道歉。”

“吵架嘛,换个说法就是科学上的争鸣。”李楠说。

与李楠相比,同事眼中的刘书逊博士就显得平和多了。但她犟,敢于为自己的见解,与她的导师“吵架”。

“有一天,曹雪涛请我喝咖啡。”刘书逊说,“我一听就知道不对劲,他的咖啡可不是那么好喝。”果然,咖啡刚喝一口,曹雪涛就很严肃地指出,她正在进行的一项科研前景不好,希望刘书逊换个方向。

刘书逊听了一肚子火,随即与曹雪涛争论起来,坚持要用下一步的试验来验证自己是正确的。一番争论的结果,曹雪涛妥协了,又给了刘书逊两个月的时间。

两个月后,刘书逊的科研果然撞到了南墙。与曹雪涛的又一番争论在所难免,只不过焦点是下一步的科研方向应该转向哪儿。

单个“吵架”并不过瘾,每周四的课题进展报告会成了固定的“吵群架”时间。每到这会儿,大家就会七嘴八舌对某一项课题展开讨论,有的就实验方法提出建议,有的进行更为详细的补充,有的则大胆提出质疑……一番唇枪舌剑的思想交锋,一阵面红耳赤的观点争论,科研灵感和创作热情在这个浑厚的学术氛围中不断碰撞、成形。

“一项科研不是一个人、两个人就可以完成的,这就需要一个好的团队。”曹雪涛教授对优秀团队的理解是,“把个人的潜能发挥到极致,把团队的内耗降到最低。”

当记者走进第二军医大学免疫学教研室所在的红色小楼,置身于这群青年知识分子中间时,和谐——这个当今最为流行、最为时髦的词语,总会不由自主地在脑海里闪现。

“好比在一个合唱团里,有高音,有低音,有拉提琴,有吹小号。各人演唱不同的声部,各人演奏不同的乐器,其乐音配合默契,和谐美妙。”教研室主任曹雪涛教授说,“一个优秀团队也如此,只有众声共鸣,才能合力冲击科学前沿。”

如果时间倒退到1996年,那时的免疫学教研室还是一个不起眼的小科室,内部未明确分工,做实验是一个人从头做到尾,效率低下。此后,他们根据现代免疫学的发展,把研究工作分为上、中、下游三段,细分为细胞免疫学、分子免疫学和蛋白质纯化等几个实验室,在合作中分工,在分工中合作。

2003年春,肆虐的SARS病毒成了考验他们工作成效的战场。“说实话,这并不是我们的强项。”教研室副主任于益芝教授说,“但我们在很短的时间内,瞬间组合形成了合力。”

从免疫学角度去攻克SARS病毒,这是攻关的方向,几乎调动了教研室的全体力量。7天时间,李楠小组完成了在SARS病毒多肽病毒基因克隆、测序、载体构建的工作;在多肽设计和合成方面,万涛小组应用生物信息学的方法,很快设计出了20多条多肽并马上合成;于益芝教授在两周内建立了检测技术,对所设计的20多条多肽的功能进行鉴定;王宝梅、陈华标博士等则对筛选出来的肽诱导CTL的特性进行研究,利用转基因小鼠模型开展了功能分析……

4个月不到,他们在国际上首次获得了SARS病毒抗原表位肽,其研究论文在国际著名学术刊物《血液》上发表后,得到了国际同行的关注。这一原创性成果,为征服SARS病魔提供了一个较好的科研基础。

曹雪涛教授有个摘苹果理论,逢人便讲,以至于教研室的成员全知道。“搞科研就如同走进了一片果园,好摘的被大个子摘走了,小个子想摘到苹果,就要站在他人的肩膀上。一个优秀的团队就是这个肩膀。”说这话时,曹雪涛就坐在他办公室外间的一把椅子上,背后的门上贴着“时间宝贵,请长话短说”的小纸条。

踩在团队的肩膀上,张明徽博士就摘到了一个硕大的苹果。

从1997年起,整整6年,张明徽没有在国际权威杂志上发表一篇以他为第一作者署名的论文。“急啊,出不了成果。”张明徽说。

曹雪涛也替张明徽焦急,但他明白,要出大成果,必须耐得住寂寞。

教研室进行了数次激烈的讨论,帮助张明徽找准科研的方向。同时,为使实验拿到翔实的科学数据,曹雪涛专门向学校打报告寻求支持。

不久,一台价值300万元的流式细胞仪买来了。张明徽领衔完成了迄今为止中国学者自主科研成果论文在《自然·免疫学》上发表的创举。

在第二军医大学读硕士的刘书逊,实施课题时遇到了难题:缺少造血干细胞。到血站买血,可买来的血中造血干细胞的含量非常低,且不容易分离出来,此路不通。人的骨髓和脐带血中倒是含有丰富的造血干细胞,可到哪里提取呢?这位刚从北京来到上海的女孩心里犯难了。

于益芝知道后,立即给在医院妇产科工作的同学打电话,将产妇产后的脐带血留下;张明徽则和医院的血液科联系,提取骨髓移植病人的血样;其他人也想办法帮刘书逊解决血样问题,助她开始课题研究。

如今,已是教研室博士的刘书逊成了培养树突状细胞的专家,如有人需要细胞,她总是有求必应。

“在我们教研室,最默默无闻的人是陈国友。”在采访过程中,教研室的每个人在谈到自己的成功时,总会提到陈国友的名字。

诚如他人所言。清瘦的身材,清秀的长相,即使是在接受采访时,陈国友也不愿多说什么。

他所在的蛋白质工程组负责进行蛋白质纯化。“这是一个给他人做嫁衣的技术活。”与陈国友一组的蒋应明博士说,“换句话讲,教研室里只要需要蛋白质,必然要找到陈国友完成蛋白质的活化和纯度提取,否则实验根本无法进行。”

然而,蛋白质纯化是实验链条中的最后一个环节,这也注定了陈国友和他的工作组永远是整个“果园”中的扶梯人。“论文发表了,他往往处在第三作者以后,甚至他参与的论文都没有他的名字;没有拿出手的论文,在评职称的时候也会受影响。”曹雪涛苦涩地笑道,“他至今还是个副教授。”

作为事实的记录者,记者非常希望陈国友多讲点他自己的故事。可陈国友淡淡一笑:“我的成绩不如别人,还是多写其他人吧。”采访结束时,他那转身离去的清瘦身影在记者的眼里竟显得是那样的高大。

田野苹教授至今还在为一件事耿耿于怀。事涉万涛副教授。

“前年在讨论教研室立功问题时,曹雪涛和我力主推荐万涛立三等功。”田野苹说,“我还专门找了有关领导。”但立功人选确定下来后,并不是万涛。“我真替万涛感到委屈,”田野苹说,“他的家庭困难很多,爱人和孩子都患有病,几年来,他就是在这样的家庭条件下,从未放弃过对科学的研究,出差是家常便饭,他把全部的精力都投入到了实验当中。”

于益芝说:“万涛所承受的生活压力是我们无法体会到的,但他一点都没有影响工作。”

日复一日,年复一年。当年没有立上三等功的万涛脚步依旧匆匆,白天埋头工作,晚上抽空回家照料家人。记者是在实验室里“逮”住他的,自始至终,他没有谈一句个人的难处,只是用很平和的语调叙述着团队的成长、和谐的人际关系和他对人生的一些感悟。

一张从泰山上俯视泰安城的照片,曹雪涛一直珍藏着。2004年,研究生钱程在登泰山时拍下后,作为圣诞节礼物寄给了曹雪涛。“从事科研就要站在高起点上,站在泰山顶上才能看到别样的风景。”曹雪涛说,“这是一种境界。”

登高望远,寻求更为广阔的科学视野。也许,这就是以曹雪涛和他领导的青年科技创新团队追求的境界吧!

让我们记住教研室的这些数据吧:5年来,先后有1人荣膺“中国十大杰出青年”,1人被评为“上海市三八红旗手”、总后“学习成才标兵”,1人被评为“新世纪创新人才”,1人获得军队育才奖银奖和上海市育才奖,2人成为军队和上海市优秀学位论文获得者,4人被评为上海科技启明星,3人破格晋升高级职称。教研室先后被上海市命名为“新长征突击队”“上海市优秀青年科技启明星群体”,荣立集体一等功、三等功各一次。

![>上海大学金东寒二军医 [上海市]第二军医大学](https://pic.bilezu.com/upload/6/79/679b08531dabd368b1c7f18f7f1cb736_thumb.jpg)