因地制宜造句 “星链”:一个因地制宜的“造星”计划

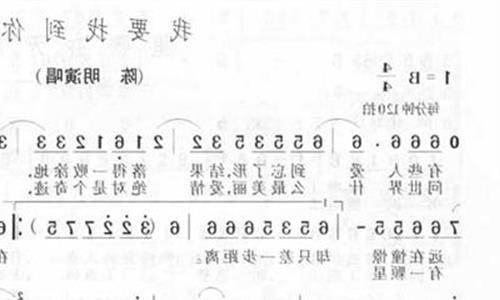

SpaceX公司于2015年提出建设低轨宽带互联网星座计划,并于2017年正式将该星座命名为“星链”。星链计划的目标是利用大量低轨运行的高通量卫星,组成星座来提供5G级别的天基互联网服务。

星链计划最令人印象深刻的是其规模的庞大。该计划分成两期:第一期是计划部署4425颗卫星;第二期是计划部署7518颗卫星,整个星座将包含接近12000颗卫星,成为迄今为止人类提出的发展规模最大的星座项目。这个数量大约相当于现役卫星数量的近10倍,史上所有发射卫星数量的近2倍。

2018年2月22日,SpaceX公司采用猎鹰9火箭成功发射了两颗试验卫星——TintinA和TintinB,为星链星座的建设进行前期在轨技术的验证,客观上也起到了占频保轨的作用。

同年3月和11月,美国联邦通信管理委员会FCC分别批准了星座计划的两期建设项目。与此同时,SpaceX公司也被要求,要在6年内发射至少整个卫星群的一半卫星,否则将会失去频段执照。

根据项目批准文件显示,第一期计划部署的4425颗卫星,在卫星与网关之间将采用Ka波段,在卫星与用户终端之间会采用Ku波段,部署在1110~1325公里的轨道高度;第二期计划部署的7518颗卫星将采用更高频率的V波段,部署在335~346公里的轨道高度。

SpaceX公司进行在轨技术验证后,申请将第一期计划中的1584颗卫星轨道高度降低到550公里。通过这一调整,信号延迟时间将从25毫秒缩短到15毫秒,而且可以用更少的卫星获得同样的覆盖。今年4月,FCC批准了SpaceX公司的这一调整。

专门定制的卫星

SpaceX公司一直对星链卫星的相关情况守口如瓶。直到本次发射之前,一些关于卫星的细节才开始浮出水面。

有数据显示,每颗星链卫星的设计寿命是5~7年,重约227公斤。卫星的设计、生产、组装都是在华盛顿州西雅图附近的雷德蒙德市进行,而非公司在加州的总部霍桑。

星链卫星采用平板式设计,扁平形状的卫星30颗一摞,分别码放在猎鹰9火箭的整流罩内。猎鹰9火箭一次可以将两摞,共60颗,总重13.62吨的卫星送入550公里的轨道,这也让该次发射成为该公司迄今为止,卫星入轨重量最大的一次发射。

为了节约火箭的运载能力,SpaceX公司甚至没有设置弹簧等将卫星部署到轨道上的分配装置。进入轨道后,卫星将随着上面级的转动而非常缓慢地部署出去,每颗卫星的转动惯量都稍有不同。

和正规的卫星部署方式相比,星链计划的部署方式显得有些“怪异”,就像是在桌子上把一摞牌摊开。这种部署方式有可能使部分卫星发生碰撞,但SpaceX公司称,他们已经做了预防措施,并表示即使有部分损坏也是他们可接受范围内的。

星链卫星配备多部高通量相控阵天线、一个太阳能电池阵、电推进动力系统,以及一台能感知空间物体碰撞风险的相机。

相控阵天线使得每颗卫星的覆盖半径达1060公里,还可以动态控制大量波束。未来,这些卫星之间还将有激光星间链路,可在轨实现灵活路由。

电推进动力系统用于开展在轨机动、姿态保持和任务末期的再入机动。

星上配备的光学相机据称能够探测到太空碎片,让卫星能够自主规避太空中的物体,以免发生碰撞。

SpaceX公司表示,这些卫星的设计,基本保证95%的部件能够在寿命末期再入地球大气层时快速烧掉,这已经超越了所有现行的安全标准。

植根本土的策略

星链计划提出后不久,有很多人为此欢呼,互联网卫星将会为全球30多亿没有网络覆盖的人接入网络服务,实现巨大的流量变现。不过也有人提出了质疑,认为这只是马斯克为了融资而炒作的噱头,因为仅北京地区就建设了2万座铁塔基站,一万颗卫星根本不足以为全球提供足够的带宽。

我们知道,卫星通信的优势是不受地理环境和距离的约束,尤其是地域辽阔、人口分散、接收站址众多的情况下,其优势就更加凸显。但一般来说,这种地区所居住的人口较为贫穷,难以负担卫星通信不菲的费用,也难以实现广告的消费转换。而在人口密集的城市,卫星通信无论是在能力上,还是在成本上都无力与地面通信竞争。

星链计划第一期建设预计需要100亿美元。随后,为了架设完整的星座,陆续还需要300亿美元的资金。即使不算后续的补星等维护操作,如此昂贵的建设成本似乎也难以为继。

然而,美国恰恰是一个特殊的国家,拥有大量依赖卫星通信的用户。那就是目前还在使用卫星电视服务的近3000万用户。据统计,这些用户每月在卫星电视上平均花费100美元。如果这些用户转而使用依赖于互联网的流媒体视频服务,这就是一个年营收300多亿美元的市场。这个数字与马斯克宣称的300亿美元的收益完全吻合。

当然,卫星互联网还需要与地面运营商竞争,毕竟卫星电视用户正在以年均200万户的速度在流失,转向了地面支持的互联网服务。

SpaceX公司于2015年提出建设低轨宽带互联网星座计划,并于2017年正式将该星座命名为“星链”。星链计划的目标是利用大量低轨运行的高通量卫星,组成星座来提供5G级别的天基互联网服务。

目前,谷歌光纤在亚特兰大等城市推出的千兆光纤月资费70美元,边远地区的资费必然要更高。这样的资费水平也足以支持年营收300亿美元的市场。有了这个足以确保星链计划生存的市场,非美国上空卫星所提供的流量就成为纯粹的收益了,所以这也便于SpaceX公司通过更低资费等手段进行海外竞争。

如此美好的前景,当然会激起其他美国公司的觊觎,一网、波音、亚马逊等公司就是其中的代表。面对这样的形势,SpaceX公司开展了针对性的卫星部署,以期尽早争夺到更多的美国用户。马斯克表示,约400颗卫星入轨之后,他们就开始出售初期服务。

这些卫星位于倾角53度,高度550公里的6个轨道面上,优先满足美国、加拿大和波多黎各等国的天基高速互联网需求。目前SpaceX公司已经向FCC提交了运营100万个用户终端和6个网关站的申请。

在开展初期服务之前,星链计划的建设费用不到10亿美元。SpaceX公司在今年4月又筹集到了多达5.1亿美元的新资金。正像马斯克所说,SpaceX公司有足够的资金,满足星链计划第一个主要阶段建设的需要。

星链计划最终能否成功,还需要接受未来“价格大战”的洗礼。而SpaceX公司掌握着从火箭到卫星的整条产业链,能够最大程度的降低成本,无疑为其最终胜出增添了不少筹码。