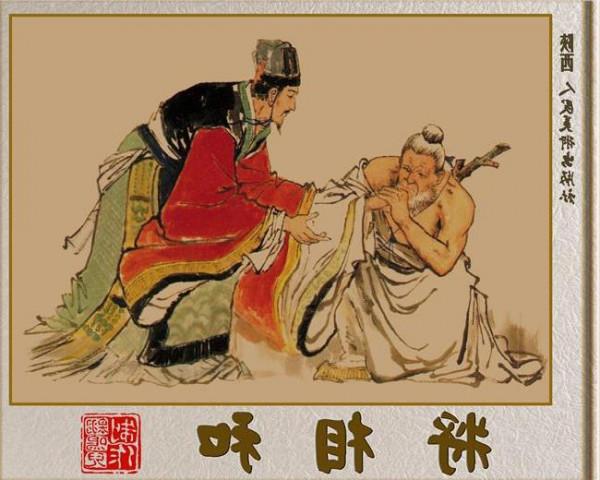

蔺相如完璧归赵在哪朝 “完璧归赵”的蔺相如 真的是不知者无畏啊

“完璧归赵”的故事,在我国可谓是妇孺皆知,家喻户晓。蔺相如,一个国家与民族的英雄,就这样生动形象的被展示在了我们面前。

可是,当我们详细了解了“完璧归赵”事件的始末,以及之后“渑池之会”的情况,再回过头来看看这个一代名臣的时候,似乎蔺相如的形象,要失色不少。

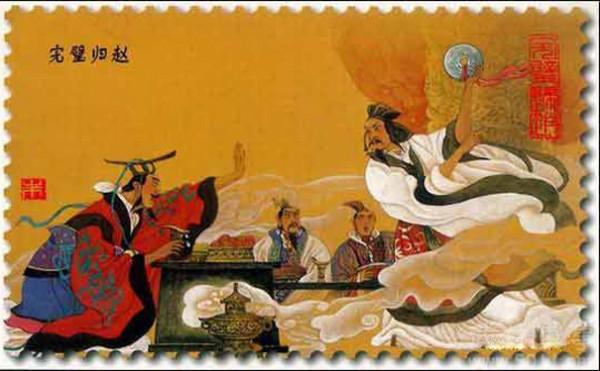

完璧归赵

说到“完璧归赵”就不得不提及到,事件中除了赵国外的另一个主角——秦国。

秦昭王是一代雄主,秦国在他的引领下,实力飞速向前发展,一步步的压制住了山东六国。

公元前283年,秦昭王向赵国发出了国书,想要和赵国达成一项交易,交易的内容就是用秦国的十五座城交换赵国的和氏璧。

那么这枚玉璧究竟是有多么大的魅力,可以让秦国去割城来交换呢?

当然,不论是什么样的宝物,都不至于让秦国去用城池交换。之所以选择和氏璧,正是因为这枚玉璧是来自楚国的!秦昭王向赵王借玉璧,就是在问赵国如何看待秦国将要伐楚的事情。如果协议达成了,那么秦国就可以用十五座城的代价,换来北边的安宁,而安心的率军南下东进去征讨楚国。如果赵国不满意这个协议,那么摄于赵国的威胁,秦国可就得细细考虑南下的事宜了。

所以说,秦国要用十五座城池交换的,并不是和氏璧,而是赵国的态度!

可是这一切,都被蔺相如弄的一团糟!

蔺相如带着和氏璧来到秦国会见秦王,秦昭王很高兴,因为和氏璧来到秦国,就意味着协议达成了,秦军主力随时可以出动了,在心情大好之下,秦昭王就顺手把和氏璧交给群臣与后妃赏玩,因为他此时的心全都在伐楚大业之上了。

而这时蔺相如说玉璧有瑕,这话在秦王看来,就是一句很正常的言论,一件艺术品的瑕疵而已,所以也没想什么,就交给了蔺相如。可是,异变突生,蔺相如居然要拿玉璧撞柱子?

剧情的转折,把秦昭王弄懵了,因为他不知道这玉石俱焚,是整个赵国的态度,还是蔺相如个人的态度?是赵国表示要与楚国结盟,与自己的秦国决一死战,还是认为十五座城的价钱不够,想要坐地起价?

当蔺相如提出,要秦王沐浴焚香,五日后给出答案的时候,秦昭王立时就答应了,因为他自己现在也需要时间来梳理一下,赵国反常态度的一系列原因。

五日后,当蔺相如以赵国使臣的身份,再一次出现在秦王廷的时候,秦昭王已经做出了决定,先尽量争取,最后就算是加价,也要稳住赵国。

可是,蔺相如的所作所为再一次推翻了秦昭王五日来的一切谈判准备。赵国居然没要更多的城池,而仅仅是让秦国先交付而已,这让秦昭王很是欣慰与不解。他不知道赵国这样做的原因,因为赵国完全没有必要弄这一出啊,自己的秦国怎么可能会不给出这十五座城池?如果赖账了,那么协议自然就不生效了嘛,到时候赵军打过来,自己的秦军精锐全在南方伐楚呢,大秦可就亡国了,难道赵国会认为自己就为了贪图几座城,就置自己于死地?还是说自己弄这么大个阵势,就是为了贪他一块玉璧?

(有兴趣的朋友可以看看《史记》原文,在里面秦王从来没有否认过自己要不给城池,耍赖皮。所有的这些话都是蔺相如自己揣摩出来的,每处司马迁都用了一个“度”字,不知道是不是意有所指。)

但是,当蔺相如说,和氏璧已经送回赵国了的时候,秦昭王有种自己被戏耍了的羞愤!赵国这是什么意思?难道是既想制约秦国发展,又想白白得到十五座城?秦昭王当即就想翻脸,可是突然想到一种情况,那就是如果这是蔺相如个人的目的,而不是赵国的,那么自己杀了他这个赵国使臣,反倒是逼着赵国为了脸面,与自己决裂啊。于是,蔺相如就这么死里逃生的安然回到赵国。

回到赵国的蔺相如成为了国家英雄,这下子秦昭王坐不住了,看来赵国一开始就是无意与自己签订协议啊,于是第二年开始,秦军放弃伐楚,开始死磕赵国,两三年间攻破赵城四座城池,其中“人屠”白起指挥的一战,更是斩首两万以上!

渑池之会

两三年间的不断战败,使得赵国充分意识到了赵秦两国的实力差距。而秦国也发现,自己仅仅是一只偏师,就轻而易举从楚国拿下数座城池,相对于赵国而言,果然还是吊打楚国,占得的便宜更加实惠。于是,一场秦国主导,赵国参与的渑池之会,就这样步入历史舞台。

赵国还是由“国家英雄”蔺相如出席会盟。

对于这次会面,秦昭王的目的,是窥探赵国虚实。赵国如果不来,那么就是说两国还要僵持下去,赵国果真是还要和秦国死磕到底、“玉石俱焚”;而赵国如果来了,那就说明赵国改变之前的态度,要与秦国讲和,那么之前的协议可以重新商讨生效,只不过这次就不会有十五座城奉送给赵国了,顶多是原来的一半。

这次会盟对于秦国来说很成功,毕竟只要赵王来了,就证明之前的协议有个谈,双方的分歧无非是价格问题了。

虽然中间蔺相如不知道又是发的什么神经,又是威胁又是恐吓,但是在最关键的双方停战,秦国所需要付出的代价地问题上,赵国居然一点没提,完全放弃了这次狮子大开口的机会。既然这个问题,赵国都不谈,那么秦国自然也不会去提及,至于受到的威胁恐吓,那都是洒洒水啦。

至于,双方回去之后,蔺相如又一次成为赵国英雄的事,就不是这些思维正常的秦国君臣所能理解得了的了。