黄永玉骂范曾 黄永玉最好不要起诉范曾

艺术圈子内不大愿意去触动一些“臭”事儿,一是欠缺吃苦耐劳精神,怕苦怕累怕臭,二是为了避免某些不雅的气味扩散,影响周边环境。这种态度无可非议,合法合规,但是,这种态度比较不公共,有点儿狭隘或者自私的嫌疑。其实,有些东西尽管比较“臭”甚至“恶臭”,只要重视它,促进其降解,最终它就会消失,还会变成肥料滋养生命,无视它,它会时不时散发一点儿“臭味儿”,侵染别处,让大家难受。

在范郭官司未有定论的时候,看到范曾讨黄檄文《负版外传——为黄永玉画像》,檄文从15个方面为黄永玉画像,夹叙夹议,边讲故事边发议论,内心怒火中烧,言辞几近毒辣,故谓之“讨黄檄文”,为当下艺术圈再发官司倍感担忧。

频繁引发官司不好,既不符合“不折腾”之宗旨,也不符合“不给政府添麻烦”之精神诉求。把更多、更优良的诉讼资源留给更需要诉讼的人,犹如“买房爱国”,应该说也是一种爱国主义之表现。范曾是爱国主义者,所以范曾就不喜欢打官司。

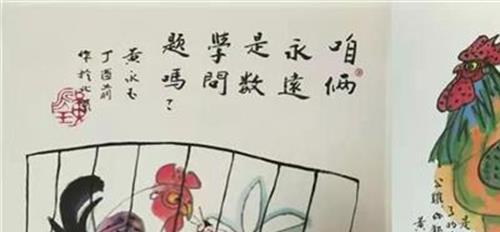

在人们的记忆中,黄永玉无疑低调、矜持,还多少有些童心,不如范曾那样活跃和广受媒体和官员追捧,也极少通过媒体尤其是主流媒体发出合仄押韵的声音,几乎看不到黄永玉在最高媒体、中层媒体侃侃而谈国学与书画,当着亿万观众背诵《离骚》之类的激扬文字和“学而时习之”之类的千古教化。

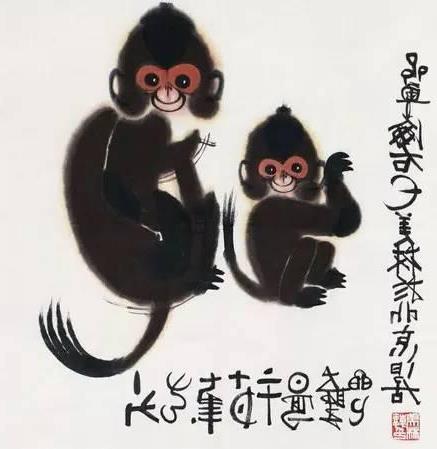

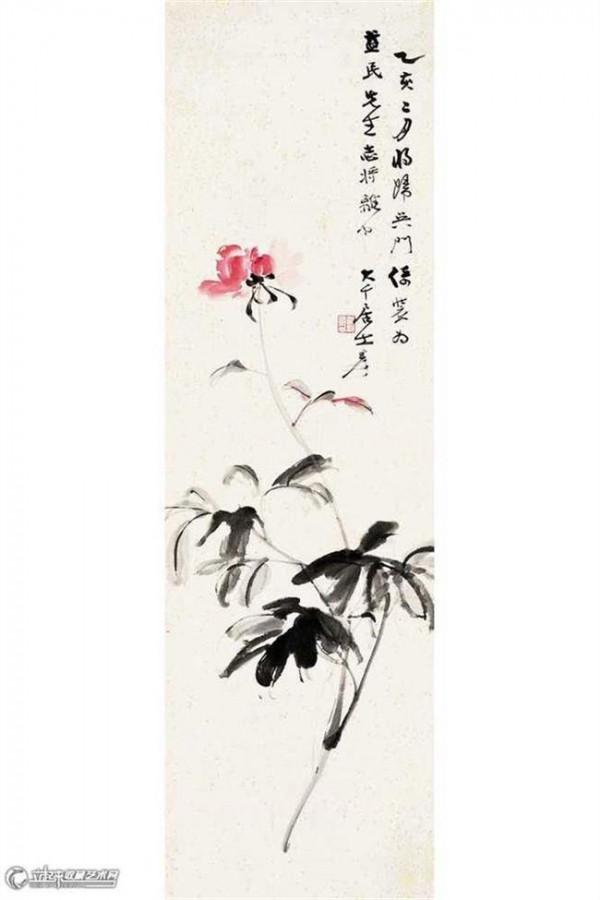

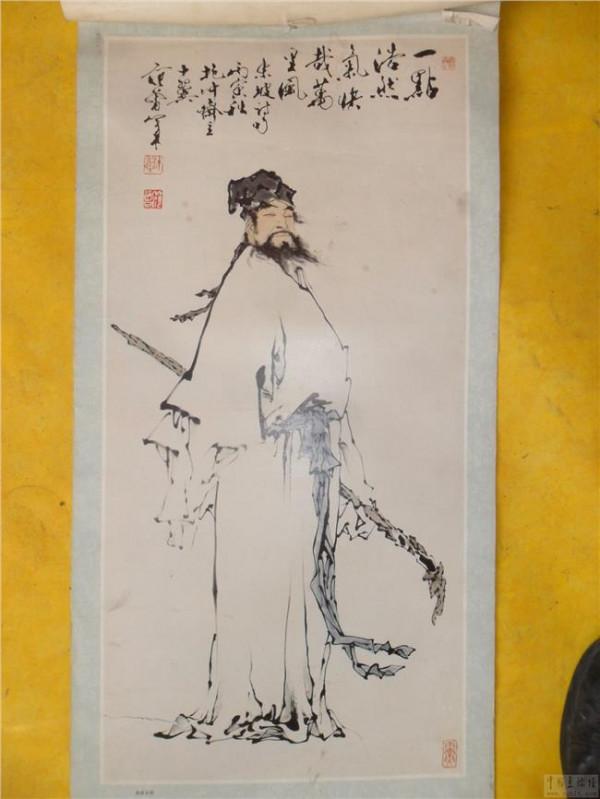

说明二人行事风格与生活观念迥异。看过黄永玉的一些画作,与范曾相较,路数和心态也迥异,黄永玉的画几乎就是人生与日常生活的介入,是关于生存细节的观望、注视和态度,看到过黄永玉“拉屎”系列小品,尽管都是“线条”主义者,其关于社会形态与人生镜像的穿透性超乎想象,显然没有范曾那种非常符合观众宏大记忆和烂熟于心的某些概念的人物画那样气势磅礴与颐指气使。

至于二人的人生经历和作为,相信人们都有不同程度的了解和判断。

由于范曾刚刚状告郭庆祥名誉侵权并获一审胜诉,尽管官司还没有终审判决,但是所受到的贬损和精神损失到目前为止已经“获得”7万元人民币的法律意义上的等值补偿,所遭受的社会评价降低也因法律判决而有所提升。因为这场官司引起的读者对于艺术言论、批评文本用语倍加小心谨慎,倍加敏感,在阅读范曾“讨黄檄文”之后,会产生再度引发官司的担忧。

虽然不怀疑范曾主观上的“善意”和批评态度,也不怀疑客观上的精神损失与社会评价降低的后果,但是,仍然为“讨黄檄文”所使用的某些词语感到阵阵发紧,诸如“毒戟般的心灵”、“蛇舌般的刀笔”,“国画尚未入门”、“呆板写实与荒率变形”、“寡情薄义”、“山里人”等等等等,通篇充满义愤和几近极端的毁损(或许不属于诬陷和诋毁,也不属于人品品评与道德责难),虽然这些情绪激愤的词语的贬损程度不能与平淡乏味的“品位不高”、“连环画放大”、“流水线绘画”之类相提并论,但是依然难以让读者相信这些词语不会造成“误解”,尤其是造成黄永玉本人的“误解”,要是黄永玉真的“误解”了这些词语以及整篇“檄文”的意思,并深感个人遭受精神损失或者以为造成社会评价降低,那么,很有可能引发名誉侵权官司。

但是,黄永玉最好不要起诉范曾。

第一,起诉范曾,结果十有八九会以败诉告终。理由是,在咱们这个追求“三个至上”和公平正义以及绝大多数人民利益的强大的司法体系面前,在曾经出现过李庄和杨在新妨碍作证罪、夏俊峰死刑判决、药家鑫死刑判决并已经执行等等司法事件的“法治”国度,任何非法的、不符合“法治”精神的行为都会受到法律的制裁或者不被法庭所主张。

范曾所代表的“正义”是不容置疑的,郭庆祥就是最好的说明。法律会始终倾向“正义”一边,郭庆祥因为说了“品位不高”、“连环画放大”、“流水线作画”等等给范曾造成精神损害的话,尽管没有点名,但是仍然逃不过司法机关的“法眼”,原告范曾的诉讼请求几无悬念地得到法庭支持,被告郭庆祥受到法律追究。

在此前,范曾曾经状告一位临摹他作品的画家,同样毫无悬念地赢得官司。

这些官司说明范曾在司法中所处的地位绝对不仅仅是一个普通自然人的地位,而是一个始终“正义”的群体代表,一种“正义”力量的象征,只要是在中国这个人民民主专政的“公正”司法之下,范曾始终会赢得官司。

如果黄永玉起诉范曾,法庭也许会经过依法审理,最终判决原告的主张证据不足,法庭对原告的诉讼请求不予支持,诉讼费用由原告承担,并因为诉讼给被告造成一定的精神损失以及社会评价降低,范曾也许会提起反诉,黄永玉同样会在反诉中败诉,赔偿被告(即反诉原告)一定额度的精神损失费。如果起诉范曾,只不过在范曾取胜官司的纪录中增加一个数字罢了。

第二,起诉范曾有可能浪费诉讼资源。如果法庭受理,法庭将花费很多力量去查证证据,考证被告的侵权企图,考证受害人的损失,双方还得聘请律师,占用全国人均0.015%的宝贵的律师资源,加上近期至少有20名律师在中国北海大战,结束后还将转战成都等地,还有大量的律师被法庭指定为被告辩护人,还有一些律师正在代理标的巨大的经济纠纷案件。黄永玉起诉范曾,必定会占用十万分之一的律师力量,造成诉讼资源的浪费。

第三,起诉范曾,法庭有可能不予受理。如果起诉,法庭受理还是不受理就比较为难,如果不受理,一审判决不久的范郭官司摆在那里,一篇不点名的批评文章和疑似中性的评价性语言都可以被认定为诬陷、贬损并造成精神损失与社会评价降低,“讨黄檄文”中太多的指名道姓的贬损性语言没有理由不被认定。

如果法庭受理,其判决也应该是显而易见的,不久前发生的判例会促使法庭作出某种显而易见的判决。如果做出这种判决,被告遭受精神损失与社会评价降低不说,单从被告在法律层面的现有地位以及公众形象将受到质疑。因而法庭最好的选择是不予立案,理由是原告证据不足。

第四,起诉范曾有可能让主流媒体为难。姑且不说法庭如何判决,仅仅范曾的“讨黄檄文”就足以让某些媒体挂不住,此前热捧的“书画大师”、“国学大师”上演了这样粗俗的闹剧,实在让热捧媒体颜面扫地。当然,这些媒体会戴上别的脸谱,从别的途径继续包装大师形象,会习惯性地发扬说明会、通气会、新闻会精神,用另外的丑恶来掩饰原来的丑恶。

因为咱们的某些媒体自近代以来说了太多的谎话,也包装了不止一个伪学者、伪大师、伪专家、伪英雄、伪脊梁、伪模范。这样一来,原告黄永玉反而变得很无聊,变得对待艺术批评如此的不够宽容和大气,不够学术和真诚。被告完全有可能在媒体的魔力下摇身一变,成为嫉恶如仇、刚正不阿的文化典范。

第五,起诉范曾会有可能造成原告精神损失。自法庭受理此案开始,原告和被告在一段时间里处于同等地位,并非所有同等地位都是幸福和快乐的,有时候与某些人处于同等地位就是精神损失。

基于以上原因,建议黄永玉不要起诉范曾。