晏阳初定县实验 李金铮 晏阳初与定县平民教育实验

晏阳初与定县平民教育实验李金铮载于《二十一世纪》网络版 二○○七年四月号 总第 61 期 一 如何评价定县平民教育实验 二十世纪20、30年代,中国掀起了一股「到民间去」,搞「民众教育」和「乡村建设」的热潮。

发起和参加这一运动的,既有社会团体,也有政府机关,还有慈善机构、大专院校、教会组织等。1934年,全国已有六百多个团体从事农村工作,有一千多处从事实验1。这一规模空前的乡村建设运动,在中国近代乡村社会发展的进程中,占有突出的历史地位。

作为历史学者,对于这样一个重大的历史事件,除了尽力复原历史过程以外,更应该在此基础上做出合乎逻辑的解释,对前辈们的事业做出公正的评价。本文拟对影响较大的中华平民教育促进会(简称平教会)举办的定县平民教育实验(简称定县实验),贡献一得之见,以求指正。

我自1986年开始关注平教会及其举办的定县实验,在定县(今为定州)、北京、南京等地,尽可能搜集了所能见到的资料。

尤其是南京的中国第二历史档案馆收藏了平教会的一个全宗,包括工作报告、农村调查以及图片等等,弥足珍贵。迄今,我认为,关于平教会和定县实验的历史线索和基本史实已经大体弄清了,而对它的评价还有待进一步研究。

让我们先了解一下以往对于定县实验的看法。1930-37年,每年到定县实验区参观者络绎不绝,形成风靡全国的定县参观热。参观者有国内的,也有外国的,有乡村工作者,也有学者、专家、新闻记者以及军政各界人士。

不管到过还是没有到过定县的,都从不同的立场和角度对定县实验发表过意见,归纳起来,主要有以下几种: 第一种意见,对定县实验持全面肯定态度。如科学家任鸿隽教授认为:「我们以为平教会的主张最为正确。

它的贡献也值得称赞……不管它的成绩怎样,它的效果怎样,我们以为它的方向是不错的。」2 第二种意见,对个别方面予以肯定,但总体上是否定的。如经济学者孙冶方认为,不能否认改良主义者的教育和技术意义,但其「主观方面的好意,绝不能掩饰他们底工作在客观上的开倒车作用」3。

第三种意见,全盘否定。如全盘西化论者陈序经认为:「十余年来的乡村建设工作还未超出空谈计划与形式组织的范围」,「原因不外是实际作过工作的寥寥无几,就是作了,也多是『空而无用』。

」4 第四种意见,已经脱离平心静气的轨道,完全情绪化,甚至恶意中伤,极尽谩骂之能事。如国民党中央委员张继说:「定县事业,直不啻一骗人的东西。」5 1949年后,受政治气候和中国革命范式的影响,直至80年代初,对定县实验不仅完全否定,甚至将其视为帝国主义的买办和走狗。

中国人民大学农业经济系主编的《中国近代农业经济史》认为,晏阳初的平教实验「这条道路不仅是走不通的,而且是一种反动的」,「经过他们的『实验』,农民更穷了,所谓『生计教育』不但不足以救穷,反而甚至不能维持前几年『穷』的水平。

」6 80年代中期以降,随著思想禁锢的解放,对定县实验表示肯定或部分肯定者愈来愈多了。

学者大多持两分法,即一方面认为平教实验对当时的乡村建设有一定的积极意义,但从中国革命角度而言,其改良主义的道路是行不通的。我在1990年曾撰文指出:「平教会企图用改良主义的理论和手段达到农村复兴的目的,显然违背了历史发展的客观规律,最终必定陷入失败的泥潭」,但不能因此彻底否定定县实验,「在中国整个的政治经济没有出路之前,局部的改良亦不是说没有必要,在农村给农民做一点好事,比根本袖手旁观不做终要好些。

」7 1999年郑大华著《民国乡村建设运动》,也大体持此看法8。 以上对定县实验的认识过程,可谓二十世纪中国历史认知的缩影。我认为,对任何历史事物的认识,都要经过一个由不客观到比较客观、到接近历史真理的过程,随著时间的推移,对历史的认识终将愈来愈清楚、愈来愈客观。

80年代以来的研究证明,对中国近现代历史事件和人物的评价比以前大大进步了,这是谁也不能否认的事实。 问题的关键是,应该建立一套比较科学的历史评价体系。

我认为,必须按照当时历史所提供的条件为标准,而不是以今天的条件为准绳,最起码应该利用社会公正标准去评判历史事件,而不是沦为政治斗争和政治宣传的工具。所谓社会公正标准,即凡是为国家和民族的富强,为人民大众的福利,为社会的良性发展而努力,并提供了历史上所不曾有过的东西,都值得赞扬和肯定。

至于由甚么人、甚么阶层的人乃至甚么政治派别的人来承担这一任务,以及为完成这一任务采取甚么方法和途径,我们不能也不应该苛求。

比如,爱国的表现形式是多元的,不能要求千篇一律,抗战时期,拿枪上战场固然是爱国的,也确实是最需要的;但不可能所有的人都拿枪去战斗,那些不拿枪在后方搞建设,甚至在书斋中做学问,光大学术事业的,同样是爱国的人。

任何有理智的人都不会说,建设事业都要等到战争胜利以后再进行。无论个人还是群体,都不能以自己的救国途径和贡献来否定其他的救国途径和贡献,它们之间不存在非此即彼的矛盾。

那种要么革命要么反革命的二元对立思维模式,显然是非历史主义的政治史观,是要不得的。尤其是像参与和创造定县实验历史的人们,所使用的方法和手段都处于实验和摸索之中,即使出现一些问题也是正常的,如果我们仅以「事后孔明」的思想和现代标准,来轻易否定他们的做法,就难免有苛求之嫌。

二 定县实验参与者及中立原则 近代以来,中国农村社会经济萌发了新的因素,但贫困落后的局面一直没有根本改变。二十世纪20、30年代,受军阀混战、天灾频仍和农民经济恶化的刺激,以及各种新文化启蒙思潮的影响,大批爱国志士怀著强烈的民族责任感,极力想改变中国的落后面貌,从而掀起一场声势浩大的乡村建设运动。

平教会开展乡村教育和乡村建设,即为其中的一面旗帜。

平教会将乡村建设提到担负「民族再造使命」的高度,甚至把定县实验看成是弥补太平天国革命运动、戊戌维新运动、五四新文化运动、北伐战争缺陷的革命性工作,还将此比作苏联的第一个五年计划,「以为我们的工作的价值,决不在苏俄『五年计划』之下」9。

晏阳初强调,乡村建设的使命不是救济农村或办模范村,而是「民族再造」,「中国今日的生死问题,不是别的,是民族衰老,民族堕落,民族涣散,根本是『人』的问题。

」乡村建设运动就是为解决这一问题而兴起的10。它之所以担负起民族再造的使命,是由乡村的重要地位决定的,一来乡村是中国的经济基础,所谓「以农立国」,离开农业、农村和农民,国家就不存在;二来乡村是中国的政治基础,中国政治的出路必须从最基层的农村政治开始;三则乡村是中国人的基础,农民占中国人口的80%,代表中国的是居住在两千多个县中无数农村里的乡下佬11。

可见,定县实验者有著强烈的爱国主义使命感,真心想改变中国乡村的落后面貌和农民的愚昧状态,使中国农村汇入现代文明的潮流。

平教会没有停留在爱国的口号上,而是冲破「学而优则仕」、「秀才不出门,能知天下事」的传统观念,走知识份子与农民相结合的道路。

当时北京的报纸评论:「这是迄今为止中国历史上最宏大的一次知识份子迁往乡村运动」12,晏阳初也为之自豪地说:「这实在是空前的事,在中国历史上或世界历史上都是找不到的。」13据统计,在定县实验区工作过的人员,总计约四百人左右,每年在一百二十人以上,其中留学国外者约二十人,国内大学毕业者约四十人14。

总干事长晏阳初,是美国耶鲁大学政治学学士和普林斯顿大学政治学硕士。各部门负责人,也多是留学欧美及日本的博士、硕士。

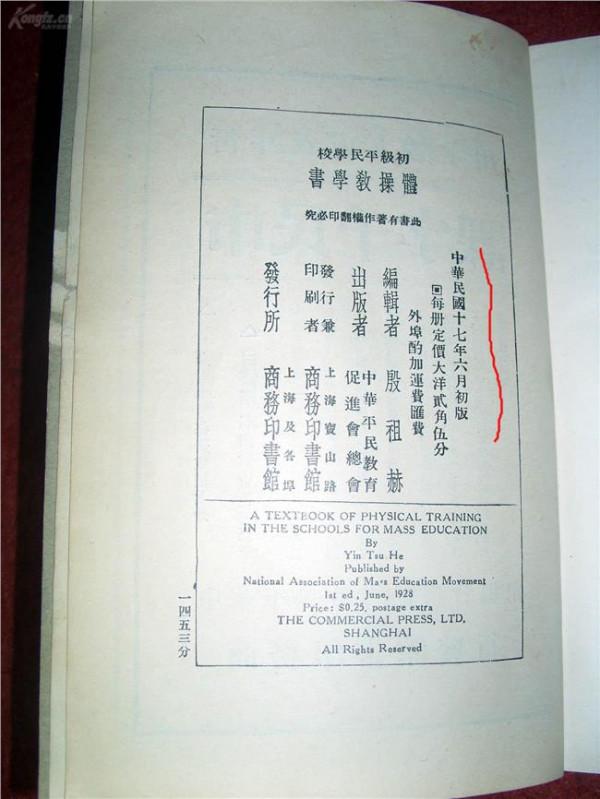

如乡村教育部主任傅葆琛是康乃尔大学农业研究院教育系博士,秘书主任谢扶雅是哈佛大学哲学博士,总务主任瞿菊农是哈佛大学教育学博士,社会调查部主任李景汉是哥伦比亚大学社会学硕士,平民文学部主任孙伏园留学法国,艺术教育部主任郑