共忆京剧名家高盛麟:卓然大家 桃李满园

共忆京剧名家高盛麟:卓然大家 桃李满园

桃李,尊重学生,京剧名家,武生,连环套

大图右侧

高盛麟《洗浮山》剧照

本报记者 罗 群

提起京剧大武生,恐怕人们最先想到的是一代名家杨小楼,这是开宗立派的人物,倾慕者、私淑者无数。在众多学杨的弟子中有这样一位,他出身世家,极具天赋,学到杨小楼的精髓又融合京剧其他武生流派甚至其他行当的精华,形成其卓尔不群的艺术风采——他就是京剧名家高盛麟。

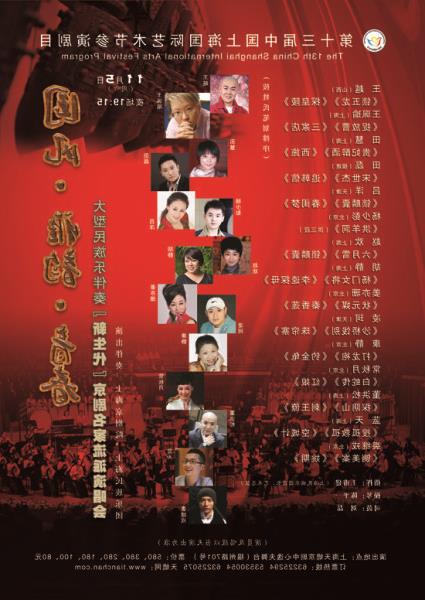

2015年恰逢京剧表演艺术家、教育家高盛麟诞辰100周年,中国戏曲学院在京举办了专场纪念演出、学术研讨会,出版《大武生高盛麟》、《高盛麟梨园生活传记》等著作,以表追思。在2015年12月举办的学术研讨会上,高盛麟的友人、弟子齐聚一堂,追忆高盛麟的艺术与艺德,感怀其境界与人生。

宗杨而博采众长

高盛麟出身梨园世家,其父是鼎鼎大名的京剧老生高派创始人高庆奎。高盛麟从父辈那里继承了一副好嗓子,更对杨小楼的武生艺术十分痴迷,成年后成为杨小楼的外孙婿,得其真传,是杨派武生的嫡传弟子。

高盛麟的艺术有许多独到之处,给人留下深刻印象。一般演员扎靠需要扎得很紧才能用上力,而据京剧名家谭元寿回忆,高盛麟的靠扎得非常松,甚至可以把手臂伸进靠内,从里面的衣兜里取东西。高盛麟的胞弟高韵笙说:“这个扎法得了杨小楼真传,用腰的力量把宽松的靠旗贴在背上。高先生的圆场脚踝、小腿、膝盖皆用力但不僵直,跑起来如同‘水上漂’,这也是杨派武生的精髓。”

高盛麟的厉害之处不仅在于吃透了杨派的精髓,更在于他虚怀若谷、博采众长的精神。剧作家黎忠诚说,高盛麟在宗法杨小楼“武戏文唱”的厚实基础上,大胆吸纳盖派矫健、洗练、飘逸的风姿,学习麒派遒劲、凝重、质朴的神韵,继承高派苍凉、洒脱、奔放的气势,把南派不拘一格、勇于创新的精神,同北派恪守章法、严谨规范的特点结合起来。

这种结合产生了奇妙的效果——那是高盛麟的弟子梁斌口中的“行云流水、显而不露”,是京剧名家刘秀荣所说的“刚柔相济”,是京剧名家李玉声领悟的“颜真卿的那一‘横’,王羲之的那一‘点’”,是京剧名家金桐所概括的“脱离了所谓的一招一式而臻于化境”。

技巧为人物服务

金桐对高盛麟的艺术有非常深刻的理解,他发现,高盛麟对技巧的使用完全是为塑造人物服务。“我们看梅(兰芳)先生《霸王别姬》的舞剑,哪一个动作都不‘较劲’,但准确表现了虞姬生死离别之际对项羽的深深慰藉;高先生的戏也如此,他对戏情戏理、人物特色了然于胸,用娴熟的技巧将其呈现出来。”

高盛麟对人物的深刻理解和诠释让很多曾与他合作过的演员受益匪浅、记忆犹新。“有一次高先生带着我演《打渔杀家》,其中父女杀死丁员外等人后应该有一个圆场跪步,当时高先生突破了以往的演法,带着我连走三个圆场,表现出人物当时复杂的心境,观众的喝彩声震耳欲聋。”刘秀荣回忆起当年的情形,历历在目。

京剧表演艺术家王婉华曾与高盛麟合作过现代京剧《白毛女》。“那时高先生演杨白劳,杨白劳自杀前的那句‘喜儿啊’,他念得情真意切,一摸我的头,我的眼泪一下就忍不住了。他会带着同场演员和观众走入人物的内心。”王婉华说。

台下为人很低调

凡是看过高盛麟演出的人都感受得到他在台上强大的气场,他身材虽不算高,但是特别“压得住台”。然而这样一位京剧名家在台下的为人却非常低调谦和,一点没有角儿脾气,他不喜欢别人在他周围前呼后拥,没有“跟包”、没有私人行头,同行出错他也从不责备。

京剧教育家陆建荣回忆起高盛麟当初与京剧名家王正平一起演《连环套》,见彭朋一场由于检场的失误,关键道具书信没有备好,高盛麟凭借丰富的舞台经验、与乐队的默契配合把这个失误“圆”了过去。面对事后检场等人的致歉,高盛麟说:“谁都有出错的时候,这是小事一桩,不要紧。”

中国戏曲学院原副院长马名群至今还记着数十年前高盛麟救场的一段往事。那是在北京新街口附近的演出,演出前一天原定演员王金璐肩膀脱臼,次日无法登台。大家找到高盛麟把情况一说,高盛麟毫不犹豫地说了句“没问题,救场如救火”。由于时间紧张,第二天下午只在后台对了对戏就上场了,高盛麟临时救场的表演依然无懈可击,台下报以热烈掌声。

教学上很有一套

高盛麟不仅是优秀的表演艺术家,而且是出色的京剧教育家,培养了京剧名家梁斌、刘子蔚等得意门生和优秀传人。

刘子蔚眼中的高盛麟是一位脾气极好、很有风度的师长。“当时先生教我《英雄义》,有一个身段先生要求是骑马蹲裆式,但是我喜欢摆成弓箭步,先生给我纠正后,一转眼我就又变回弓箭步了。对此先生也只是笑一笑,并没有批评我。”刘子蔚说,“高先生的艺术造诣那么高,教学中却不打压年轻人的探索精神,这种大度、自信让人钦佩。”

高盛麟在教学上很有一套,不仅尊重学生,而且方法巧妙。曾与高盛麟共事的京剧教育家王诗英回忆,高盛麟讲解动作的力道时会告诉学生:力气是从骨头里发出来,而不是从表皮;所谓韵味就是让人看演出好像吃山东的戗面馒头,既耐嚼又有滋味。“高先生对艺术领悟极深,而后把高深的理论形象化,深入浅出,学生听得懂。”王诗英说。

无论艺术还是为人,高盛麟都给认识他的人留下了难以磨灭的美好印象,追忆这样一位先辈的意义之一是给今天京剧的发展带来启示。中国戏曲学院院长巴图说:“我希望这些精神品质成为我们在校师生和全体梨园人的精神世界当中一份珍贵的遗产,永久流传。”