【甲骨文翻译】研学“天书”20多年民间奇人将诗词“翻译”成甲骨文

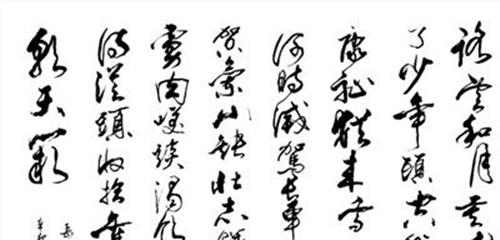

应紫牛新闻记者的要求,陈继万用甲骨文写了对扬子晚报读者的祝福:“祝福扬子晚报读者,新年大吉,万事如意。”

甲骨文是中国最古老的文字,甲骨文学也是一门艰深的学问,对很多普通人来说,甲骨文艰涩难懂,形同天书。然而,对于66岁的南京市民陈继万来说,甲骨文已成为他生活的一部分,他自学甲骨文,并且尝试着甲骨文书法的书写,如今,他拿到一块骨刻片,很快就能将上面的甲骨文翻译成美妙的现代文字来。陈继万本是一名机车司机,也是南京最早的动车司机培训师之一,一次偶然的邂逅,开启了他和这种古老而神秘文字的缘分。

纯属意外

一次偶遇,他迷上了“天书”甲骨文

今年66岁的陈继万并非科班出身,也不是专业研究甲骨文的,迷上甲骨文纯粹是一次意外。

二十一年前的1998年,是甲骨文发现100周年的纪念日。那时的陈继万,因为擅长书法艺术,也爱研读一些书法艺术的理论与鉴赏,写过30余篇书法理论的小文章,而颇受一些朋友的推崇。当时的一本杂志《雨花石》的编辑向陈继万约写一篇纪念文章。

彼时的陈继万其实对甲骨文学是一无所知,搜罗了一些资料后,便动笔写作。哪知写着写着脑子里一片空白,没写几行就写不下去了。为此,陈继万只能请编辑宽限时日,他要沉下去,将甲骨文的来龙去脉彻底搞个清楚。

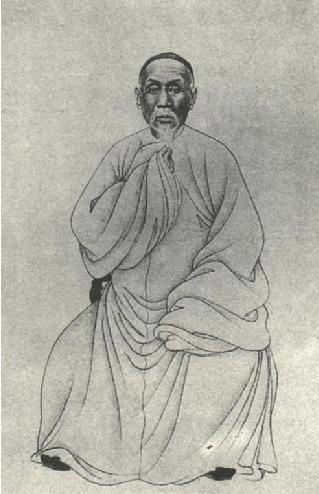

就这样,陈继万花了两个多月的时间,成天泡在南京的各大图书馆里,翻阅大量的图文资料,还真收获了不少心得。他这才知道,甲骨文发现者可能是清朝的王懿荣。这位清末祭酒司在自家病人的药方中发现一味龙骨药料,上面的符号很特殊。

他凭借深厚的古文字功底和对考据学的喜好,断定“龙骨一定很古”。经过王懿荣的搜集和研究,他从龙骨药料上面的特殊符号里读出一些字来。王懿荣的这一发现还把当时被称为龙骨的这味药,从身价几文钱一两推升到以黄金论价钱。

陈继万又查阅了大量“甲骨四堂”(雪堂罗振玉、观堂王国维、鼎堂郭沫若、彦堂董作宾)的相关资料和后世一些甲骨学大家们的学术成就,最终顺利完成了这篇文章。

原本以为写一篇文章就过去了,没想到,这一年的某天,陈继万到一处景区旅游,看见山坡上的碑刻,联想自己以前的研读,甲骨文近在咫尺,徘徊在碑刻前,久久不能释怀。陈继万开始对甲骨文痴迷起来,渐而转向成为甲骨文的忠实拥趸,并开始深入钻研,不断付诸文字,表述自己在甲骨文研究与甲骨文书法艺术鉴赏上的独到见解,吸引来了专业人士的关注。

业余高手

精研书法,嫁接上甲骨文后更有魅力

陈继万酷爱书法,退休前,他下班后最大爱好就是练习书法,退休后有更多的空余时间,都用来写字画画。

“在查阅甲骨文资料时,发现一些大家用甲骨文写出了许多甲骨文书法作品,这使我喜出望外。”陈继万告诉紫牛新闻,他那时就想,何不模仿他们写写,看看到底怎么样。最初他写出来的甲骨文字太毛糙,不成熟,只能自我欣赏;但日积月累,他的甲骨文书法越来越成熟。

陈继万并不满足于模仿,他开始从头学习起甲骨文。“甲骨文字虽然有近五千,然而大家形成共识的甲骨文只有一千多个,其他的字有争议。而要用这些能被认出的甲骨文来创作一幅甲骨文作品,并不是易事。”陈继万说,要创作作品,首先要认识这些甲骨文,他接触甲骨文时已40多岁了,记忆力也不太好,持续练习写,反反复复,越积越多,终于能认识上千个甲骨文。如此,陈继万已能熟练创作甲骨文作品了。

记者看到陈继万用甲骨文书写的苏轼的四句诗:野客归时山月上,子来何处问行藏;不解丹青追世好,樽酒闻乎头一昂。看起来笔法流畅,结局合现,张弛有道,颇有大家风范。而这只是陈继万用甲骨文创作的无数作品之一。

20多年来,陈继万的甲骨文知识积累得多了,他尝试着用甲骨文写些书法作品,参加全国、省、市组织的书画艺术活动,获得了一些奖项;由他执笔的十多篇甲骨学研究文章,也相继得到发表。

在江苏省甲骨学会会长徐自学先生和严东篱副会长的引荐和指导下,陈继万不仅认识了很多甲骨文界的大咖,对甲骨文的认识有了很大长进,还被多次邀请参加国际甲骨学和甲骨书法艺术研讨大会。他以业余专家的身份取得如此成绩,业内专家都为之惊喜。长期研究甲骨文的江苏省甲骨文学会福会长、南京甲骨文学会会长、南京晓庄师范学院的陈爱民教授告诉紫牛新闻,“陈继万先生算得上业余爱好者里的高手,确实很努力。”

老陈外传

他曾是南京最早动车司机培训师

1953年出生于安徽省全椒县的陈继万,读完高中后下乡参加劳动,因表现突出被推荐到苏州铁路司机学校读书。毕业后,陈继万被分配到南京铁路上工作,在铁路上负责机车的维修。生性好学的陈继万,一边上班,一边自学,并进入南京大学夜大学习,1991年毕业。

“我就是喜欢折腾,爱学习一些新鲜的东西,比如书法,比如甲骨文之类的。”陈继万说,兴趣是最好的老师,他在夜大其实学的专业是政治,但他不满足于本专业,而是广泛地学习各种知识。

他还曾在一家铁路职业学院教授火车发动机课,教了两年多。2004年,沪宁线高铁开通前夕,因为缺乏司机,陈继万又客串起了培训老师。“那时高铁的每个车厢里都装着沙袋,在沪宁线上试路,抽调了火车上一些年轻又有经验的司机培训,我作为一名资格较老的机车工程师,也是其中一名指导老师。

”陈继万说,从南京到上海,第一批带了30多名徒弟,一天跑两趟,一次就是3个月,分别带了两批,这一跑就是半年多。“后来领导考虑到我年龄大了,工作也辛苦,就让我下来了。”陈继万说,自己见证了中国铁路的飞速变化,眼见一点点积累而得到今天的成就,也因此不断提醒自己学无止境。

新闻延伸·专家说甲骨文

1600多个甲骨文常用字,认全要花10年功

江苏省甲骨文学会会员约300人,南京100人左右,业余爱好者占了相当大一部分,能坚守这个晦涩难懂的行业,是真的不容易。目前,甲骨文有4500多个字,专家考证认定的有1600多个。其实最早收入甲骨文字典的常用普通文字只有900多个,后来增加到1000多个。

业余爱好者一般认识几百个甲骨文字就很不错了,进行初步的写作和书法没有太大问题,但再深入就有难度了。一是业余爱好者研究可能不太系统,二是甲骨文单个字的特性,限制了他们的自由发挥。陈爱民教授称,要认识这些常用字,至少要花10年以上的功夫。

陈教授表示,认识这1000多个甲骨文常用字,可以满足甲骨文书法作品的书写。“其实甲骨文并不神秘,小学生如果点拨一下,再加上认真,也能认识几百字。比如甲骨文中的‘人’、‘口’、‘手’等字,都是象形文字,相对好认。”

那么,如果熟练掌握这1600多个甲骨文,是不是就可以用它们来写家书,写诗词呢?答案是否定的。陈教授说,用甲骨文写信难度很大。“用甲骨文写长篇时容易出现乱造字,这样会造成文字混乱。作为我们专业研究人员,是反对这种行为的,要尊重古文字。”

陈教授告诉紫牛新闻,他们提倡用原汁原味的甲骨文来创作,一两个字,或者一句话都行。“只有国学功底深厚的大师,又深谙甲骨文学,才有能力用甲骨文写出洋洋洒洒几百字的诗词或者文章来。”陈教授称,他还是希望守住甲骨文的古朴典雅,不要生编乱造,歪曲了这一历史传承。紫牛新闻记者 梅建明 文/摄