浣溪沙意思 一曲《浣溪沙》 述不尽晚清遗民的寂寞与哀愁

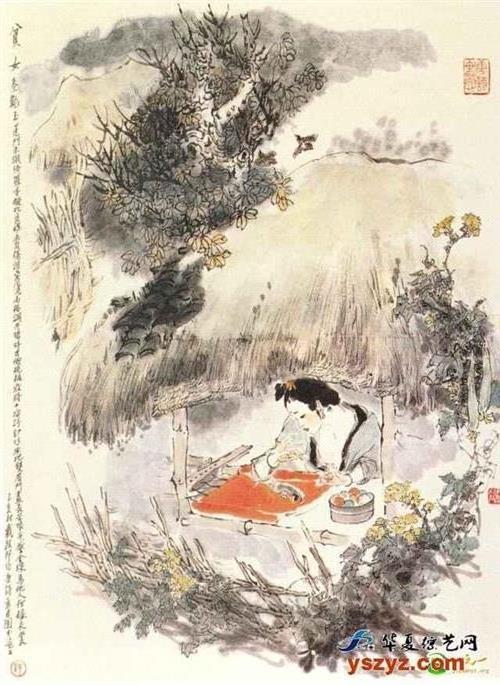

修到南屏数晚钟,目成朝暮一雷峰。纁黄深浅画难工。

千古苍凉天水碧,一生缱绻夕阳红。为谁粉碎到虚空。

这是晚清诗人陈曾寿1924年在杭州西湖边南屏山下生活时写的一首词,这一年作者四十来岁,经历了清朝灭亡、军阀混战、日本挟持,经历了人生的种种离乱和灾难,终于从东北回到杭州生活。雷峰塔,又名皇妃塔、西关砖塔,位于西湖南岸夕照山的雷峰上,南屏山日慧峰下净慈寺前,雷峰塔初建于公元977年(北宋太平兴国二年),是吴越忠懿王钱弘俶为供奉佛螺髻发舍利而建。

因塔成之时恰逢北宋追谥钱弘俶逝去不久的夫人孙氏为“皇妃”,所以命名为“皇妃塔”。后来,因其所在的山峰叫“雷峰”,而逐渐被人们称为“雷峰塔”。旧雷峰塔已于1924年倒塌,后重建。

乍看一下,这首《浣溪沙》写的是西湖的风景:作者住在南屏山下,天色将晚,山上寺庙的晚钟一声声传到山下,从早到晚看着这一个雷峰塔。黄昏时分满天晚霞给雷峰塔映上绚丽多彩的颜色,美丽极了,没有一个画家能画出它此刻的绚丽景象。千百年来这青天碧水就一直这么苍凉,我这一生最剪不断的就是这夕阳美景了,而这雷峰塔是为谁粉碎,到现在只剩下虚无了呢?

细细品来,方觉词中每一字都在诉说着晚清遗民数不尽的寂寞与哀愁。“修到南屏数晚钟”,“修”即修行,是指经历漫长而艰辛的活动达到一种境地,俗语有云“十年修得同船渡,百年修得共枕眠!”可见“修”这一过程之艰辛,作者不说“住到”,偏说修到,这一“修”字道出了太多的感慨,写出作者“到南屏数晚钟”之前的坎坷与不易,陈曾寿经历了晚清的灭亡,国民革命,东北得伪满,历尽千难万险、千辛万苦,终于住到了这西湖边上的南屏山下,这不正是“修”吗?再说这个“数”字,作者在南屏山下听着一声声晚钟传入耳中,而他没有说“听晚钟”,而是说“数晚钟”,我们什么时候会去数这一声声的钟声?是在愁绪满怀的时候,就像失眠的雨夜听阶前滴滴水声,如蒋捷的《虞美人》中“悲欢离合总无情。

一任阶前、点滴到天明。”,作者在此用“数”,那一声声的晚钟传到耳边,仿佛是敲在心上,一下下敲打着他的寂寞和哀愁。

“目成朝暮一雷锋”,“目成”这两个字也颇有深意,这两个字最早出现在屈原的《九歌 少司命》中,按照楚地的习惯,祭祀神灵时如果请的是男神灵就要用女巫,如请的是女神仙就要用男巫。少司命是男神仙,所以用女巫的口吻,其中两句“满堂兮美人,忽独与余兮目成”,祭祀的大厅里都是迎神的美人,可那神灵只对我看了一眼,我们就彼此倾心了。

宋·贺铸《换追风》词:“掌上香罗六寸弓,雍容胡旋一盘中,目成心许两匆匆。”这就是所谓的“目成心许”吧,目成心许,至此终年,共挽鹿车!

作者在这里对雷峰塔用“目成”两个字,说明作者对雷峰塔的专注之情,作者是如此的执着专一,从早到晚看这着唯一的雷锋塔,将所有的情感都寄托在雷峰塔上,而此时雷峰塔“纁黄深浅画难工”真是美丽极了,黄昏时满天的晚霞照映这它如此的绚丽多彩,没有一个画家能画出它的绚丽的色彩。

自雷峰塔建造之初,到那日作者来到这里,从北宋到民国,千年往事已随风飘去,唯有这雷峰塔一直矗立在这青山绿水的西湖之滨,见证了尘世千古兴亡。所以作者接着写到“千古苍凉天水碧”,而这几个字除了写尘世的千古兴亡之外,还有一个故事。

天水碧,浅青色。古代丝帛染色名。相传为南唐后主李煜的姬妾所染。《宋史·南唐世家》:南唐后主李煜的妃子有一次在染色的时候,把没有染好的丝帛放在露天过夜,丝帛因为沾上露水,起了变化,竟然染出了很鲜艳的绿色。

后来大家都按照此法染色,并且把这种绿色叫做“天水碧”。后来“天水碧”一词出现在很多诗词作品中。如欧阳修的《渔家傲》中“夜雨染成天水碧。朝阳借出胭脂色。欲落又开人共惜。秋气逼。盘中已见新荷菂。”,元刘因《蔷薇》诗:“色染女真黄,露凝天水碧。”宋舒岳祥的《碧桃》中“陈宫露唾,粉黛欲学争咨嗟。”等。

后来南唐亡于北宋,而作者此时所经历的又是清朝的败亡,这雷峰塔在西湖边上见证了多少朝代的盛衰兴亡。“千古苍凉天水碧”,表面上写风景,实则隐藏着那么多的感慨。而清朝灭亡,陈曾寿作为一个汉人,为什么有那么多的不舍和感慨呢?其实他是不忍心溥仪,清朝的腐败和灭亡责任并不在于溥仪,溥仪登基时才三岁,他有什么责任?而溥仪对陈曾寿的感情也颇深,陈曾寿是溥仪皇后的老师,溥仪非常信任他,离开天津时把天津的事务交给他处理,后来溥仪到东北,几次叫陈过去,陈不愿意做伪满的官,最后溥仪说你来看我们祖先的陵墓吧,他不得已才去了东北。

这种感情是在是说不清楚,内心也无法摆脱,无可奈何,但是他也不多说,也不解释,只说了一句“一生缱绻夕阳红”,说他这一生所缱绻的,所不能摆脱的,就是这即将消失的夕阳了。

后来连“目成朝暮一雷峰”的雷峰塔也倒了,也“为谁粉碎到虚空”了,为什么连这么一点点聊以缱绻的对象也不能保留呢?现在除了夕阳,诗人连一个留念的对象也没有了。

独留这份“一生缱绻夕阳红”的辛酸与无奈,几个人能体会?