【贺铸青玉案的典故】【鹧鸪天】贺铸 宋词赏析

贺铸(1052-1125),字方回,自号庆湖遗老,山阴(今浙江绍兴)人,居卫州(今河南汲县)。长身耸目,面色铁青,人称贺鬼头。孝惠皇后族孙,授右班殿直,元佑中曾任泗州、太平州通判。

晚年退居苏州,杜门校书。不附权贵,喜论天下事。能诗文,尤长于词。其词内容、风格较为丰富多样,兼有豪放、婉约二派之长,长于锤炼语言并善融化前人成句。用韵特严,富有节奏感和音乐美。部分描绘春花秋月之作,意境高旷,语言浓丽哀婉,近秦观、晏几道。

其爱国忧时之作,悲壮激昂,又近苏轼。南宋爱国词人辛弃疾等对其词均有续作,足见其影响。代表作为《青玉案·横塘路》、《鹧鸪天·半死桐》、《芳心苦》、《生查子·陌上郎》、《浣溪沙》([一]、[二]、[三])、《捣练子·杵声齐》、《思越人》、《小梅花·行路难》、《捣练子·望书归》、《采桑子》等,其中以《青玉案·横塘路》、《鹧鸪天·半死桐》、《芳心苦》三首为最著名。

[赏析]:

《鹧鸪天》(又名《思越人》),这是一首情深辞美的悼亡之作。作者夫妇曾经住在苏州,后来妻子死在那里,今重游故地,想起死去的妻子,十分怀念,就写下这首悼亡词。全词字字悲切,如泣如诉,写得沉痛、感人,“空床卧听南窗雨,谁复挑灯夜补衣”这一句更是饱含深情,哀婉凄绝。成为文学史上与潘岳《悼亡》、元稹《遣悲怀》、苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》等同题材作品并传不朽的名篇。

词的上片“重过阊门万事非 ,同来何事不同归 ”两句,是作者感怀往事的触发点,写他这次重回阊门思念伴侣的感慨。这曾经携手历经风风雨雨的柴米夫妻,曾经海誓山盟不离不弃的恩爱伴侣,为何如此轻易就生死相隔、音书不通了呢?遥想当年,两人共尝人生甘苦,即使再艰难的日子也互相扶持,颠沛流离亦无怨无悔。

如今,重过阊门,物是人非。时光永是流逝,往事不能再现,只有孤单通向无尽的永远,触景伤情,睹物思人,任是七尺男儿也会柔肠百转,相思不已。“何事不同归?”作者岂会不知,只是不忍再提,命运如此安排,纵有千般不服也只能徒叹奈何。这是对上天的诘问,也是对过往的呼唤。

接着,联想自己的处境,作者写出这样两个意象:“梧桐半死清霜后,头白鸳鸯失伴飞”。这两句,写他孑身独存的苦状,“梧桐半死”,比喻丧失伴侣。比喻贴切,动人肺腑。枚乘《七发》有“龙门之桐……其根半死半生”。

“清霜”营造了寒冷凄楚的氛围,在这种环境下生存的梧桐,早已失去活泼的生命力。失伴的鸳鸯也必是心如死灰,如一潭绝望的死水。这两句说,我像遭了霜打的梧桐半死半生,白发苍苍,老气横秋;又像白头失伴的鸳鸯,孤独倦飞,不知所止。

寂寞之情,溢于言表。在这里,“梧桐”和“鸳鸯”都是作者的化身,失去了人生中最可宝贵的情感归宿,等待自己的只是祸福未卜的漫漫前途。“梧桐”和“鸳鸯”毕竟是无情之物,而永失所爱的作者却时刻受着思念的煎熬,时时进行对命运的思索和盘诘。此中寂寞,别人又如何得知?

“原上草,露初晞,旧栖新垅两依依。”沉浸在缅怀里的作者已无法把情绪从凄清中撤回。闪映在头脑中的是更为荒寂的场景。原上之草,很可能已现枯黄之态,在展露初晞后,飘曳无依,更显憔悴。个中掩藏些无名的坟冢,入目岂不悲酸。自己在人世受着痛苦的折磨,妻子在泉下可能也并不安乐,尘世的凄风苦雨已无法侵扰她,但不知名的苦难是永远存在的,天人相隔却两情同一,这是作者的想象。

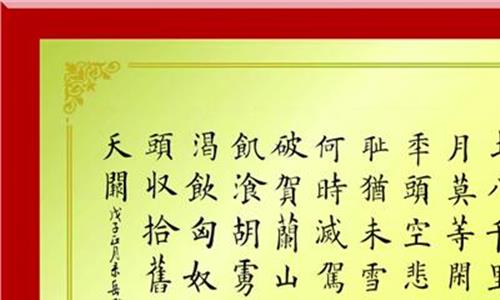

当然,仅止于想象而已。因此,作者在词的结尾写出了这样的句子:“空床卧听南窗雨,谁复挑灯夜补衣?” 写面对着故居新坟,他感慨万千,既流连于旧日同栖的居室,又徘徊于垄上的新坟,躺在空荡荡的床上,听雨打南窗,声声添愁。

如今还有谁再为我深夜挑灯,缝补衣裳呢?从“挑灯夜补衣”的典型细节往事描写上,可见妻子勤劳贤慧,对丈夫温存体贴。这种既写今日寂寞痛苦,复忆过去温馨,终见夫妻感情深厚,情意令人难忘。

回肠荡气,十分感人。“旧栖”、“新垄”、“空床”、“听雨”,既善于描出眼前凄凉气氛典型环境,也抒发了寂寞痛苦深情。这词末二句,应是全词的高潮,也是全词中最感人的地方。我们可以把它想象成内心绝望的呐喊,也可以想象成低声沉痛的追问。

总之,这是全诗最迫人心肠的句子。读了前边种种悲苦的意象,我们的情绪会变得阴郁低落,但总还是处于一个阅读者的位置,看着作者在忧伤。及至读到最后两句,我们的心中不禁悚然一惊,然后揪然一恸。

逝去的是永难追回了,不管世事如何变迁,亲人已经入土为安,即使以前熟视无睹的种种日常生活也不可能重现,妻子的一颦一笑都已成为奢侈的回忆。故人亲手缝制的衣衫尚针脚细密,转眼间却已是人去屋空,只剩一个半百之人独对南窗风雨了。词至此处,已不得不结。连作者笔端无力承载的至情也已堆积在读者的眉间心上,除此,又复何求?

悼亡之作向来最容易动人心弦,若要动人,则须情真、事真,笔下留有分寸,还要以辞尽意,确实难度很大,这正应了法国大诗人庞德的一句话:“技艺考验真诚。”贺铸做到了这一点,因其情可感天动地,因其文能有张有弛。

读这首词的时候,我们的情绪体验完全由作者引领,在不经意间已分担了作者的悲恸。这正是此词的过人之处。史载,贺铸“兼有婉约、豪放之长,各极其妙,并皆深于情而工于语。”足见所传不虚。

![>鹊桥仙秦观 [秦观鹊桥仙赏析]秦观《鹊桥仙》赏析](https://pic.bilezu.com/upload/6/0d/60dbac06aa9c23adf35e1a90c5e1203a_thumb.jpg)