陈铎访谈 新周刊专访陈铎:每个时代都有自己的制高点

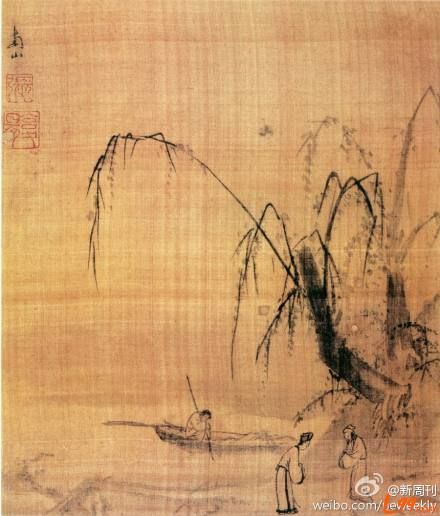

记忆中的1980年代,白发的陈铎始终站在长江、运河和其他江河湖海边,他的纯正声音是那个年代纪录片的标志。如今,在“再说长江”的新历史年代,陈铎为我们话说从头。

文/陈艳涛 图/宋朝(除署名外)

2006年9月1日,是他从事电视工作49周年的日子。再过一年,就是50周年了。这个数字,创造了中国电视人的一个纪录,也许,也是世界纪录之一。“不会有人从事电视工作那么长了。”说这番话的陈铎,自豪而感慨。

上世纪80年代中期,陈铎和虹云主持的大型系列专题片《话说长江》首开电视节目“双人主持”模式,而《话说长江》被列为央视五大经典之一,它激情洋溢散文诗一样的处理方式,也在中国电视纪录片史上写下了难忘篇章,至今许多观众能清晰记得当年《话说长江》的解说词。

之后,陈铎和中国的江河湖海结了缘,又相继主持了《话说运河》、《话说海疆》、《话说中国茶文化》、《丝绸之路》、《长征50周年》、《长征60周年》、《开发大西南》、《蜀道》等系列节目,其中的许多片子,至今仍被视为经典。

20年后,《再说长江》开场了。该片总编导李近朱说:“如果《话说长江》是表现20世纪中国的代表作,那么《再说长江》就是表现新世纪大变化的新篇章。20年前《话说长江》的老班底无疑是历史的见证者,当年的尾声是如今的序曲。

”于是,这一次,陈铎和他的老搭档虹云,在三峡和上海的背景之下,作了这样的解说:“20年过去了,年轻的一辈起来了,我很欣慰。长江后浪推前浪,请他们来再说长江。”“请”完之后,陈铎和虹云退出了“再说长江”的主持人行列。

20年时间,让他们有足够的准备和心胸,明白一种叫“自然规律”的东西,坦然地迎接“长江后浪推前浪”。但,关于长江,这条他牵挂了一辈子的母亲河,陈铎还是有那么多的遗憾,应该拍得更细致、更讲究些,解说应该更热、更激情—— 在他看来,一切的苛求和挑剔都不过分,因为,这是长江。

面对面

《新周刊》:作为《话说长江》的参与者,你认为这部片子在中国电视纪录片史上留下了什么样的地位和影响?

陈铎:《话说长江》播出已经20年了。从电视事业角度来说,它开创了一个先河;对我和虹云来说,更是开创了一个中国电视双人主持的先河。因为在这之前没有两个人来主持,甚至原来也没有主持这个概念。我们当时叫做大型电视节目。

节目的特点是夹叙夹议,章回体地进行叙述。专题片、系列片基本上走的是纪录片的路子,这些形式都没有出现过双人主持,都是单人主持的。但从《话说长江》之后,连《新闻联播》都开始使用双人主持了。所以双人主持应该是开了个先河。

作为纪录片形态的连续节目,它本身也是开创了一种样式。这种样式也就是类似现在的话说形式。以后主持人参与的,各种类型或者风格的,也都得到一种认识。这一种样式也就慢慢多了起来。甚至拓展到了其他节目的样式。比如《夜幕下的哈尔滨》,也有节目主持人的某些特质。

比如它的话外音就采用了主持人叙述的形式。中国的第一部电视剧《一口菜饼子》采用的也是第一人称叙述的模式,如果不把它们划分为电视剧的话,按节目划分,它们也是主持人电视节目类型的。

《新周刊》:制作《话说长江》时,当时中国电视纪录片的状况如何,处于一种什么样的水平?

陈铎:应该说,解放后,中国的纪录片就达到相当的水平了。在电视纪录片方面,当时想把握的一条原则是:和观众不是教育者与被教育者的关系,而是平等的朋友,就好比我和观众是坐在一条板凳上,看电视,是平等的交流,不是教师爷式的居高临下。这是电视工作者和电视观众的关系和位置。也可以说,当时我们确立的这个位置,今天看来是成功的和正确的。

80年代对中国来说是很重要、很特殊的一个历史时期,因为改革开放,各个方面都打开了大门和窗户来对照自己。电视也是这样。80年代初,中国电视剧跟国外第一次合作。比如《望乡之星》里,我扮演一个知识分子。后来1981年拍摄的《丝绸之路》,是和日本合作。

我参加了后期的解说工作。这是第一次和国外合作纪录片,这对中国电视工作者影响很大,至少让我们跳出了传统的看人、看事的角度,开始学会用外国人的眼光看中国。当然,在这之前,文化大革命时,意大利导演安东尼奥尼也拍摄中国,但那时候的观点认为他拍中国的阴暗面和落后面很多。

当然这是我们不能容许的。到了《丝绸之路》,我们才明白外国人的眼光到底是在看什么。我们开始觉得以前我们的纪录片宣传的味道太浓了。

《新周刊》:你说到80年代是改革开放、打开门窗的年代,那么当时外面的世界给你留下什么印象?

陈铎:制作《话说长江》的时候,因为我们这个创作集体合作得很好,任务完成得就相当的好。80年代是一个特定的历史时期,第一次和外国人的合作,使得我们睁开了眼睛来了解世界。比如电视剧中的化妆,当时日本人用海绵来打底色。而我们原来则是用手拍匀,然后用手指头和手掌上妆,但是人家是用一块海绵,这让我们非常地惊异。因为当时在中国,海绵是奢侈品啊,不像现在这么普遍。

又比如《望乡之星》在上海那么热闹的马路上,就录同期声,用一个话筒跟着。我当时就想,这样的声音效果能好吗?声音质量能得到保证吗?周围的杂音能不影响对话吗?等到片子回来译制的时候,我是负责译制的导演。一听,声音真的很干净,该有的背景声音非常清晰准确,对演员的台词也没有构成干扰。

那么他们是怎么完成的呢?我就站在那里看,知道了,人家有个专职录音话筒员,有一个调音台,远处的和近处的声音比例能够手工调节控制。无非就是一个调音台而已,但是人家就解决了。

当时给我们的印象很深。还有他们各个工种之间的合作也给我印象很深。我们有些摄制组在一个镜头拍完时,各个工种就可能散开休息了。出现问题需要重拍,执行导演要求爷爷告奶奶地请求大家重拍,但是日本人就不会,他们都在原地等着,一说需要再来一遍,立刻就跳起来启动。

我当时就写过一篇很长的文章,认为这是他们给我们的一种工作榜样的启示。这是80年代初,我们有幸看到了国外电视工作者们的工作方式、方法和好的工作形态。

《新周刊》:《话说长江》之后又拍了《话说运河》等一系列电视纪录片,虹云老师说你们是有了“长江情结”?

陈铎:《话说长江》之后,几乎是江河湖海都拍遍了,水利部门的同志就说我和他们一样老泡在水里。我对水是有感情的。因为我在长江边长大,长江情结在《话说长江》之后更深更浓了,我希望掀起一股长江热,就是认识长江,开发长江,保护长江,利用长江,全方位的。

光认识、开发、利用都不行,还要保护。基于这么一个出发点,在《再说长江》立项时我写了一份报告,搞主体节目之外的辅助活动,包括中间的音乐会等等,都有很多的设计,后来批准由海外中心来执行。

我们有很多想法就是把长江传递给更多的人,包括海外。因为我觉得,关于长江,不光是我这一辈子,是几辈子都说不完的,更何况还有后浪推前浪,还可以继续。就像现在,我还在做《话说青藏铁路》。

《新周刊》:除了纪录片,作为创始人之一,你当时还见证了中国电视其他种类的起步?

陈铎:对,当时也做译制片。我是中央电视台译制片五元老之一。我们那时候没有专用机房,录音和配音就在一个办公室里进行。有部巴基斯坦影片《生命》,那时候的巴基斯坦影片都是由总统特批才能给我们。我为这部片子的男主角配音。里面有一段要唱一段台词,应该是唱“我是你的丈夫你是我的妻子”。结果就是因为长时间连续工作,室内严重缺氧,竟然唱成了“我是你的妻子,你是我的丈夫”。

做译制片我们也创造了不少的东西,那个时候的译制电影都是对口型,有的就很难,我就创造了一种听口型的方法,结果效率一下高了很多倍。后来央视正式的译制部成立以后,有了新的设备,有了很好的录音条件,有了很好的队伍。

比如当时的《大西洋底来的人》,那是香港人译制的,香港普通话配的音简直听得人起鸡皮疙瘩。后来还有拿到上影给译的,比如《加里森敢死队》等等。最后还是我们自己译制的比较多。那时候我们译制的有《大卫·科波菲尔》、《鲁滨逊漂流记》等等。

片子还是不少的。当时文字啊配音啊都是要求我们自己去做,不像现在分工分得这么细。为什么我会兼这么多的工种呢?因为那时候工作多的是。只要你想干就有,你就去干吧。所以我的兼职特别多。正常的兼职是四项。四个专业是我的日常工作。

《新周刊》:作为中国电视片的开拓者之一,你认为80年代有没有留下什么沿用至今的规则或是规范?

陈铎:要是拿电视纪录片来说,我并不是开拓者,我正式开始参与的就是《丝绸之路》。那次我主要是从解说的角度介入的。但是在音响方面,比如一个镜头中的驼铃声呀,还有骆驼走沙子时的声音,编导还不是很懂得怎么做。我就帮助他们一起制作音响方面的一些内容,来达到音画的统一。

当时我纪录片看过不少,专题我也喜欢,广播里也有很多我的保留节目,这些在艺术上都有共通之处,因此我就在一些地方注意得很细。《丝绸之路》是我第一次正式接触的专题片。

我思考和注意到一些问题。比如在制作《丝绸之路》时,我认为专题片的解说 “不能纯客观地去讲事物”,因为有很多内容,我们和观众应该是有着一个相同的视角、情感和立场的。我们不能教条也不应该当教师爷。

否则观众是不会喜欢收看这个节目的。电视的确是具有宣传和教育的功能,但是这个功能能不能够发挥并且真正起到它应该起的作用,跟我们的制作和叙述方式的确是有关系。这就是我所说的立场和位置。我必须考虑到观众的需要、观众的情感和内容的需要。所以我在解说《丝绸之路》的时候,谈了很多个人的看法。同时这也是《丝绸之路》编导会找我解说的一个重要原因。

《新周刊》:20年后再说长江,关于长江,关于拍摄和制作节目的过程,最让你感慨和吃惊的变化是什么?

陈铎:这次的制作水平堪称世界一流,我们国人用当今最先进的数字视频设备记录了这20年当中变迁的中国。

当年《话说长江》播出,万人空巷,一度收视率达到40%;虽说这次《再说长江》播出,收视率甚至都超过了不少的当红电视剧,但在我看来,无论如何,《再说长江》也无法超越当年的《话说长江》,每个时代都有自己的制高点。

这一次的拍摄,我觉得漏掉了一些东西,比如启东市,那是入海口,就是一个门啊,应该有很多可做的东西。比如说三峡的变化、小三峡的变化呀,这都是很重要的内容啊。这么大的东西竟然会漏掉。也许是由于篇幅限制,这些都在《再说长江》中无法提及,应该说遗憾颇多。不过,听说节目组又专程去拍摄了武当山的道场。

我认为,长江的变化再小也应该说,但这个武当山的道场,再怎么变化,哪怕它已经有了五千年历史,点一笔也就足够了。我们作为国家电视台,唱主旋律的,真是要紧紧把握住主要的东西。这是关于内容选择上的,我想到的一些,可能有我自己视角的偏窄问题。

再就是艺术处理。在解说方法上,我认为是不冷不热、不甜不咸、不酸不苦、不温不火的,这种解说可以要,是一种风格,看什么内容。你比如说,《唐山地震二十年记》是我解说的,我用的就是这种方法,比较客观,不要渲染。

要渲染感情,就会悲悲切切、痛不欲生。20年后我再掉到那个场景中去讲,还能给人前进的力量吗?只能倒下去算了。至于《再说长江》,起码长江是母亲河,我们热爱长江,歌颂长江,应该是旗帜鲜明、爱憎分明地来歌颂长江。

《新周刊》:听说参与《再说长江》的节目,你有句解说词是——请他们来再说长江,听说这句话背后是有故事的是吗?

陈铎:《再说长江》节目组要我突击到三峡和上海拍了一个片断。他们给我写的解说词大意是:20年过去了,年轻的一辈起来了,我很欣慰。长江后浪推前浪(这句话是我自己加的),让他们来再说长江。

我觉得这个“让”用得不好,怎么说语气都别扭。我和虹云是真诚地希望年轻人来,因此我改成“请他们来再说长江”。我和我的一些没有参加制作的老战友都有这个感觉,这是自然规律,我们很兴高采烈地迎接后浪推前浪,我们希望他们做得更好。

《新周刊》:你那一代的电视人相对来说,有那个时代的印记,比如认真、严谨,但网络时代的今天,调侃、恶搞成了一种趋势,你对今天的这种娱乐方式能认同吗?

陈铎:中国电视发展到现在这一步不容易,我希望我们健康地、有序地、突出主流地发展。我们要把握好正确的舆论导向,这个导向其实不仅仅是指政治导向,还有技术要有一定的指标,经济上、文化上,包括生活上,这个导向很重要。

还有竞赛之类的,比如超女,小姑娘都很可爱,所以我不可能对她们有任何偏见。但是要考虑一个效果,比如说这会让年轻孩子们以为,这多好啊,还上什么学啊,练歌去吧,天天跑到KTV去。穿着打扮也是,生活导向决不能忽视。

我们要紧紧地抓住健康的导向。同样一个东西有可能张三是这么看,李四是这么吸收,所以更要严格、兢兢业业,可能有的时候要胆小如鼠地对待才对。我以荀子的一段话,作为我自己的借鉴,对待观众和工作,要贵之如帝,高之如天,亲之如父母,畏之如神明。我们是世界电视大国啊,电视大国就要做出电视大国的榜样来。