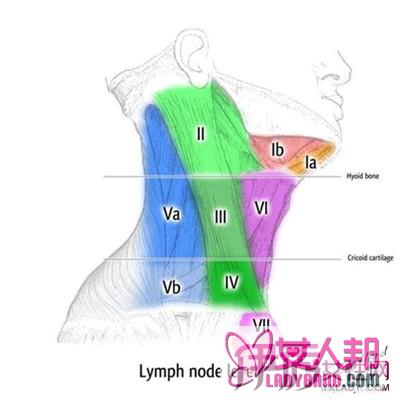

颈部淋巴结分区示意图 每个分区分别有什么作用?

Ⅰ区(Level Ⅰ):包括颏下及下颌下区的淋巴结群,又分为A

(颏下)和B(下颌下)两区。 Ⅱ区(Level Ⅱ):前界为茎突舌骨肌,后界为胸锁乳突肌后缘上1/3,上界颅底,下界平舌骨下缘。主要包括颈深淋巴结群上组。以在该区中前上行向后下的副神经为界分为前下的A区和后上的B区。 Ⅲ区(Level Ⅲ):前界为胸骨舌骨肌外缘,后界为胸锁乳突肌后缘中1/3,下界为肩胛舌骨肌与颈内静脉交叉平面(环状软骨下缘水平),上接Ⅱ区,下接Ⅳ区。主要包括肩胛舌骨肌上腹以上的颈深淋巴结群中组。 Ⅳ区(Level Ⅳ):为Ⅲ区向下的延续,下界为锁骨上缘,后界胸锁乳突肌后缘下1/3段。主要包括颈深淋巴结群下组。 Ⅴ区(Level Ⅴ):即颈后三角区及锁骨上区。前界邻接Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区后界,后界为斜方肌前缘。以环状软骨下缘平面(即Ⅲ、Ⅳ区分界)分为上方的A区(颈后三角区)和下方的B区(锁骨上区)。包括颈深淋巴结副神经链和锁骨上淋巴结群。 Ⅵ区(Level Ⅵ):带状肌覆盖区域,上界为舌骨下缘,下界为胸骨上缘,两侧颈总动脉为两边界,包括内脏旁淋巴结群。

VII区(Level VII):为胸骨上缘至主动脉弓上缘的上纵隔区。

包括颏下区及颌下区淋巴结。 ⅠA:颏下区,无临床重要性。 ⅠB:颌下区,为口腔肿瘤转移所在。 Ⅱ区:颈内静脉淋巴结上区,即二腹肌下, 相当于颅底至舌骨水平, 前界为胸骨舌骨肌侧缘,后界为胸锁乳突肌后缘。 ⅡA:颈内静脉淋巴结, 为头颈肿瘤主要淋巴引流集中区域,是第1站前哨淋巴结。 ⅡB:位置在后上,被胸锁乳突肌覆盖,这部分淋巴结常常是鼻咽癌的转移处。外科颈清扫术后复发也常在此处。 Ⅲ区:颈内静脉淋巴结中区。从舌骨水平至肩胛舌骨肌与颈内静脉交叉处,前后界与Ⅱ区同。 Ⅳ区:颈内静脉淋巴结下区。从肩胛舌骨肌到锁骨上,前后界与Ⅱ区同。 Ⅴ区:包括枕后三角区淋巴结(或称副神经淋巴链)及锁骨上淋巴结。前界为胸锁乳突肌后缘,后界为斜方肌前缘,下界为锁骨。 ⅤA:脊副神经淋巴结 ⅤB:锁骨上淋巴结。 一般临床处理可以混合ⅤA和ⅤB,但深入讨论锁骨上淋巴结问题,应该分开。 Ⅵ区:内脏周围淋巴结(或称前区),包括环甲膜淋巴结、气管周围(喉返神经)淋巴结, 甲状腺周围淋巴结。有人把咽后淋巴结也归属这

2013年欧洲肿瘤学会官方杂志Radiotherapy&Oncology发表了新版头颈部肿瘤颈部淋巴结分区指南,对规范颈部淋巴

结靶区的勾画有重要意义。该研究采用2013版颈部淋巴结分区指南,旨在探讨鼻咽癌颈部淋巴结转移规律,以及颈部淋巴结影像特征与预后的关系,为将来修订N分期提供依据。方法:回顾性分析本院2009年1月-2010年12月病理诊断明确的、初诊无远处转移、接受调强放射治疗的鼻咽癌患者656例。所有患者治疗前行鼻咽和颈部MRI扫描。回顾分析所有患者的MRI图像,并根据2013版颈部淋巴结分区指南进行重新分区,分析颈部淋巴结转移的影像学特征与预后的关系。结果:中位随访时间为46.9个月。4年无局部复发生存率为91.3%,4年无颈部复发生存率为95.1%,4年无远处转移生存率为87.7%,4年无病生存率为78.5%,4年总生存率为92.8%。最常见的颈部淋巴结转移分区为:Ⅱ区76.2%,Ⅶa区65.1%,其次为Ⅲ区(50.4%),Va(17.5%)和Ⅳa(11.7%)。淋巴结的跳跃转移率为1.0%。颈部淋巴结阳性的患者中,46.4%的患者有淋巴结坏死,74.4%的患者有包膜外侵犯。单因素分析显示,颈部淋巴结受累侧数、颈部淋巴结最大径≥6cm、颈部淋巴结坏死、T分期和N分期都是影响无远处转移生存和无病生存的因素(P〈0.05)。淋巴结包膜外侵犯有影响无远处转移生存率的趋势(P=0.060)。环状软骨下缘以下的颈部分区受累对无远处转移生存和无病生存无显著影响。多因素分析发现,T分期、淋巴结最大径是影响无远处转移生存的独立预后因素(P〈0.05);T分期、淋巴结最大径和淋巴结坏死是影响无病生存的独立预后因素(P〈0.05)。结论:该研究阐明了鼻咽癌颈部淋巴结转移规律,发现颈部淋巴结受累侧数、淋巴结最17